北京乡村新发现——变富了 变美了 更有文化味了

2018-01-12 来源:劳动午报

北京的总辖区面积达到16410平方公里,但市区面积不到9%。换句话说,在咱大北京的版图上,占九成以上的还是星罗棋布的乡村。

近年来,北京的乡村面貌发生了巨大变化。根据北京市研究制定的“实施乡村振兴战略”,到2018年底,全面开展农村环境整治工作,完成63个试点村的规划编制;到2019年,再完成1000个左右美丽乡村建设任务,到2020年,基本完成所有村庄美丽乡村建设任务。到时候,一个富裕美丽充满文化气息的新农村图景将呈现在京郊大地。

为了捕捉北京乡村的新变化,本报记者兵分多路,深入京郊边远乡村,为读者带来了热气腾腾的新时代乡村振兴最新图景——

密云区穆家峪镇辛安庄村:村里养老有了 “晚年驿站”模式

送走了日间照料的老人,密云辛安庄村幸福晚年驿站的工作人员赵大姐开始逐一询问长期照料的老人,今年身体是否存在不适?周末想不想回家与家人团聚?……几句寒暄,房间里便传出了老人们的笑声,打破了冬日小院的安详。

1月11日,记者来到密云区穆家峪镇辛安庄村内一家名为“幸福晚年驿站”的养老机构,在这里,发现一种别样的养老方式。老人们不仅可以享受集中养老服务,还可以根据自己实际情况,享受日间照料、呼叫服务、助餐服务、健康指导、文化娱乐、精神关怀、扩展服务等七大项个性化服务。村民在家也可以享受到所需的养老服务。

辛安庄村幸福晚年驿站站长赵洪武告诉记者,这家“幸福晚年驿站”占地950平方米,是自家闲置的民宅改扩建而成,现有房屋21间,设置床位26张。自2017年1月份正式开门接待老人以来,现共有9名老人长期在这里享受养老服务,另外还有10到15名辛安庄村住家老人,享受助洁、代缴代购、送餐等其他服务。

83岁的老人邓德双就是辛安庄村人,子女工作都非常忙,他是第一个住进幸福晚年驿站接受长期照料的老人,“住在这挺好的,洗衣做饭都有人管,给子女减少负担了。”邓德双老人告诉记者,他已经习惯了这里的生活,每天喝喝茶,晒晒太阳,日子过得十分悠闲。

而身体还算健康,手脚运动无碍的李大爷则是选择住在家中,购买“幸福晚年驿站”提供的送餐和助洁的服务,“我住在自己家里习惯了,不愿意集中养老,幸好有养老服务上门。只要打个电话,他们就来了。”李大爷说,上门送服务的方式,让老人养老不出家门,很方便。

为了做好老人所需的各类养老服务,赵洪武不断到类似机构学习取经。他研究老年人的健康饮食,关注老年人心理状态,不管工作有多忙,一周至少三天待在驿站里。说起自己在老人中极受欢迎,赵洪武笑着表示,“谁没有老的时候,助力养老事业是积德行善的好事。”

在密云区,像这样的农村幸福晚年驿站现已增至55家,覆盖17个镇街、54个社区(村)、1.5万老年人。密云区民政局还结合农村实际,重点围绕幸福晚年驿站从建设到服务的全过程,定规范、建标准、找设施、试模式,为农村老人提供便捷可及的居家养老服务。

同时,他们还注重驿站建设规范化,制定《幸福晚年驿站建设规范》,建立《幸福晚年驿站设施设备配置标准》《幸福晚年驿站运营标准》,形成了统一驿站标识、统一服务热线、统一服务项目、统一服务标准、统一服务频道的整套标准化服务体系,服务内容精细化。据悉,计划到2020年底,密云区将建设农村幸福晚年驿站100家。

□本报记者 王路曼 文/摄

门头沟区斋堂镇东胡林村:村民50年接力 守护文化遗址

冬天的门头沟,群山上的树林绿意尽失,犹如画家笔下萧瑟的水墨画。高处不胜寒,山风呼啸,偶落雪花,却总有一些四处瞭望的村民,在山间的一处遗址周围,在人们容易遗忘的角落,坚定地守护着一万年前的“声音”,等待着更多的人来聆听。

东胡林人遗址,位于门头沟区斋堂镇东胡林村,是距今约一万年多的人类文明遗址,于1966年首次被北京大学郝守刚教授等发现。随后,历经数次发现与挖掘,至少七位“东胡林人”与现代人“见面”,东胡林人遗址也在越来越多的关注下,被批准成为北京市第二批文物埋藏区。

保护重点文物,政策必不可少,但最重要的还是靠当地村民50多年来的接力保护。2016年12月,从北京市地勘局委派至此挂职的“第一书记”杨艳,有幸发现了第七位“东胡林人”遗骸,经北京大学及市、区文物、地质专家初步辨识后,由北京市文物研究所对新发现的东胡林人遗骸进行了抢救性挖掘和研究。从最初被发现至今,历经50多年,遗址埋藏区始终得到了当地村民很好的保护,这一点令所有人感到欣慰。

距离北京城区百余公里,扎根在大山深处的东胡林村村民对传统文化守护有一种发自内心的自觉,500多村民里,有63人佩戴党徽。在保护遗址的过程中,靠着党员的先锋模范作用,在全体村民订立的“村规民约”中,保护遗址是为重中之重。已经退休的67岁老支书刘西丰说:“村里每天都会有人去遗址及周边巡视,禁止有人去遗址周边取土、种植作物,还得防止土壤崩塌。”村支部书记刘丰英介绍道,去年夏季,雨量很大,为了防止遗址所在黄土台地坍塌,毁坏残存的 “东胡林人”遗骸,村民们几天之内搬运大量沙袋,在遗址前堆成了一道两人多高的“保护墙” 。“这些遗迹,对于村民来说,可能只是几具残骸,一处墓地;可对于国家来说,这是一笔能够填充考古学界人类发展史研究重要‘缺失环节’的宝贵财富,具备丰富的考古学、人类学、古生物学等多学科研究价值。村民们不懂这些,但他们自愿承担起文物保护者的责任,几代人默默奉献,只为让遗址及文化传承下来。”杨艳说。

目前,东胡林人遗址拟申报国家级重点文物保护单位,这批在大山深处沉睡了一万多年的“东胡林人”有望在不久的将来与大家见面,东胡林人遗址正在一代又一代村民的守护下,成为北京市重要的文化遗产和科普基地。

有了对文化的守护意识,也从侧面提升了村民的精神文化生活品质。为了让村子告别脏乱差,村里自发建立了环保小分队,公共卫生专人负责,垃圾分类自发自觉,村庄道路干净整洁,环境管理规范合理;为了丰富村民的文化娱乐活动,村合唱队的合唱表演成为斋堂镇文艺演出的保留节目,村民用地道的斋语排练三句半和快板等特色节目,文化中心气氛活,百姓脸上喜洋洋……

□本报记者 赵思远 文/摄

大兴区魏善庄镇半壁店村:文艺范儿 让小村成了“网红”

2016年的世界洲际月季大会,让全世界认识了北京南中轴线上的魏善庄镇,浓郁的特色和独到的发展理念使它上榜全国特色小镇名单。半壁店村就是特色小镇上的一个具有“文艺范儿”的村庄,而几年前它还是一个普通的乡村,自从注入了文化创意、绿色环保理念,土里土气的农村如今进入北京市“最美乡村”的行列,成为网友热搜的“网红”。

半壁店村不大,却是远近闻名的文化村,村西北角的一棵约三百年的大槐树至今充满生机,是村中现存历史性标志物。村书记王绍兰告诉记者,村民在建房时挖出过深埋地下的灶台遗址、青砖等老物件。据专家推断半壁店村至少在北宋年间就有人在此活动、定居。“我们村之所以素有‘文村’之称,是因为村里出过状元。别看村不大,历来尊师重教、学风盛行,村里走出了不少教师人才。”王绍兰说。

“历年来,村里的文化人都走出去了。而如今,小村子凭借它的历史文化、地理优势引来了更多的文化人。”王绍兰说,过去,半壁店村风沙及水患严重,环境很差,后来经过兴修水利、开挖灌渠、营造农田防护林带等,才拥有了现在这样宜居的环境。2016年,世界月季洲际大会在大兴区召开,魏善庄镇是大会核心区,借着大会的东风,不仅改变了村民的生活环境,整个村子的产业结构也随之发生了巨大变化。村里流转了1000多亩土地,用于发展月季产业基地,农民还实现了增收。

王绍兰所说的村里招来文化人,也是借势月季大会,村里引入了高端设计企业,为村子做整体规划,设计开发特色旅游。“搞文化创意的,搞建筑设计的,有些还是业内的专家、学者,频繁光顾我们村。”

两年来,半壁店村与专业设计绿色民宅的天友集团合作,利用村内的闲置农宅,发展特色民宿项目。村里普通的民房经过精巧的设计和环保节能改造,摇身一变,成为一座座以泰迪熊为主题的,特色游乐园和乡间民宿。

现在,半壁店村又多了一个名字——“泰迪低碳小镇”。经过先期改造的10套民宅,原本土里土气的普通村庄现在随处可见以泰迪熊为主题的元素。 一进村,就可以看到一块路标指示牌,分别指向“泰迪花房”“小村婚礼”“坚果主题房”……按照指示牌走,童话世界的气息便越来越浓,慕名而来的网友直呼小村“萌萌哒”。

2017年,半壁店村再度发力,推出了新的特色院落,实现了农宅能源的高效节能、室内环境的舒适健康,同时又保持了原有的乡土风貌,从而成为了新一代农村民宿的标杆式建筑。而且还参与了“中国未来乡居绿色设计十项全能大赛”,被当成了设计蓝本,村内的闲置农宅由北京工业大学、北京印刷学院、北京建筑大学等多所专业院校认领,结合农宅实际情况,设计农宅改造方案。

红砖花墙和老旧木门,遗留着岁月的斑驳;白桦树树枝装饰出来的阳光房;镶嵌金黄银杏叶的透明茶几……绿色民宿既保留了农宅原有的乡土风貌,又不失时尚感。半壁店村新近打造的三个院落,紧密相邻,以时间为轴线,可以看到农村生活环境的不断变化,从上世纪60年代的土坯墙、80年代的红砖墙、到现代新型墙面。设计师们最大程度的保留了农宅的骨架,而在能源利用上也投入更多精力,尽可能多地实现绿色、环保。

“如果说月季大会开启了魏善庄镇建特色小镇、美丽乡村的历史新篇章。那么我们村的泰迪小镇一定刷新了大家对于农村的认识,相信在不久的将来,我们对于农村、农居的定义也会因为绿色节能、文化创意或者甚至其他更加先进的设计理念而被颠覆。”王绍兰说。

□本报记者 孙艳

延庆区大庄科乡铁炉村:171户村民搬进了大别墅

“这几年,村里最大的变化就是171户村民搬进了240平方米的大别墅。”1月8日,延庆区大庄科乡铁炉村支部书记韩台山接受本报记者采访时说。

铁炉村地处延庆山区,因辽代炼铁打造兵器得名,2014年该村还发现了辽代冶铁遗址。铁炉村东邻霹破石村,北邻沙塘沟村,西邻瓦庙村,南面有公路与昌平的碓臼峪村相通。

如今的铁炉村,家家都住别墅,有统一上下水,修建了污水处理站,家家户户用上了煤气,全村集中地源热泵供暖……这在前几年都是不敢想的。村庄里发生了翻天覆地变化。

“搬迁改造是2015年6月启动的。”韩台山在铁炉村当了两届村主任,现任村支部书记,回忆当时搬迁的情景,是历历在目。

搬迁前,村里的房子大多是上世纪六七十年代盖的房子,用石头垒成的。少数后期维修加了砖块,但都不保温。冬天,村民上山砍柴、买焦炭等烧炕取暖,但在零下20℃的日子里,村民常常被冻醒。

政府的温暖很快来到,2015年5月,延庆区政府确定铁炉村为泥石流搬迁村。但作为村支部书记,韩台山心里还是没有底的,因为延庆区没有成功的案例可以模仿。村民也不理解拆迁改造,房子好好地住了几十年,怎么说拆就拆呢。作为村支部书记,韩台山只得带头,先将自家的房子作为第一批拆迁。拆迁时,由于韩台山需要在家办公,并没有完全拆完,比同批拆迁的其他村民家略慢了一两天,其他村民一下子就含糊了,开始质疑拆迁。为了打消村民的疑虑,韩台山果断将家全部拆完,举家搬进了村里的过渡房。过渡房是利用大队部和以前的一所小学,村里只能拆一批,盖一批,一共分5批进行。

让韩台山印象最深的是2015年年底。第一批31户村民都搬出去了,冬天取暖只能靠电,所以电压常常超负荷运行。不巧的是,年底一场大雪降临延庆,村民用电猛增,一台变压器坏了,供电更少了,村里急需维修变压器。因为积雪封住了山路,电力部门的抢修车辆无法进入。怎么办?韩台山立即召集全体会议,决定65岁以上老人可以用电取暖,65岁以下的人只能靠多盖被子扛着。会上,韩台山又召集全体党员成立先锋队,当天下午出发,铲雪铺沙子,一直忙到夜里11点,铺通了从铁炉村到井庄的16公里山路。完工时,一位村民突然休克了,韩台山又紧急送村民就近就医。一检查,才知道原来是太累了。村民休息了一下,就缓过来了。路铺好后,电力施工队进场施工。又过了几天,村民终于可以正常用电取暖了。

第一批拆迁完后,村里动员人力快速盖了几十栋别墅。很快第一批村民搬进了新房。其他村民看到漂亮的新房,都乐开了花,争着搬迁。此后的两年,村里171户陆续搬迁,住进了户均240平方米的大别墅。

搬迁时,韩台山又定了一个规矩,就是不单独一家家地请客暖房,村里统一给大家一起办了一个邻里饭。

在村庄拆迁改造的同时启动了村里铁炉河的治理,原来村民都爱往河里扔垃圾,经过治理后,村民都有了环保意识,河水变清澈了。村里又修建了两个生态公园,供百姓娱乐。此外,村里还修建了一个有200个停车位的停车场和一个公共厕所,村的环境越来越好了。

2017年,铁炉村完成了全部的回迁,同时,韩台山又启动了民宿旅游的开发,2017年一共有30家民宿建成。2018年,韩台山打算建一个养老驿站。由于铁炉村也是红色后七村之一,韩台山打算将铁炉村开发成红色景点。

□本报记者 马超

昌平区东小口镇小辛庄村:小广场、菜市场、花海 惊艳老乡亲

“真是瞬息万变,我都不认识了。”半年多没回到小辛庄居住的马女士被村中的变化惊呆了,眼睛四处寻望,不停聚焦。年初还是268头奶牛的养殖场和工业园,转眼间成了村民的休闲广场和菜市场、花海,以及拥有560个车位的停车场。马女士惊叹变化之大,笑着说:“这环境能搬回来养老了。”

刚刚建成的小辛庄村文化休闲广场最近人气特别旺。跳舞的、锻炼的、遛娃的、叙家常的……村民谈笑风生,好不惬意。虽然已经入冬,大家趁着午时阳光,享受久违的安宁与惬意。“现在村里建了小广场,还装上了健身器材,围着小广场遛遛,锻炼锻炼身体挺好。”村民张大爷笑呵呵地说。

租住在小辛庄村的张女士前一阵子带着孩子回了老家。“听老公说,村子里最近有了大变化,还修建了小广场,道路也平整一新,我们就又搬了回来。”张女士笑着说。

占地6000平方米的休闲广场和法制宣传广场典雅别致。虽已进入严冬,但在绿草的映衬下,这里生机勃勃。“广场西边可供村民跳广场舞,开展各种宣传活动也不愁没地方了。东侧还建了2个羽毛球场和1个篮球场,给年轻人提供一处‘公园里的运动空间’。”小辛庄村党支部书记夏志恒介绍说。

距离小广场不远,一座绿色的拱形招牌伫立眼前。“小辛庄清真菜市场”也是此次村庄业态调整的重彩。小辛庄村是回族聚居区,为突出民族特色,方便百姓日常采买,保留了一座牛棚改造成小辛庄清真便民菜市场,可以容纳142个摊位。菜市场旁就是此次新修建的可容纳560辆机动车的停车场。

看着眼前的景象,时间倒回到半年前。养殖场一半养牛,一半是出租大院,上千间的出租房成了小商小贩的聚集地。“前面打扫完,后面就垃圾一地,干净的地面仅能维持10分钟。”环境、治安、安全等一系列问题一直是夏志恒的心病。

今年“疏解整治促提升”专项行动的启动让夏志恒找到了解决问题的办法。小辛庄村在东小口镇党委、政府的支持下,按照“拆除一处、利用一处”的“点子”,净化生态、调整业态布局,从村民的获得感、幸福感、安全感出发,从整治环境入手,逐步提升人居环境面貌。先后拆除了村中主街沿街占道经营的商户,把道路腾了出来。用时两个半月的时间,完成了工业大院23家企业的签约腾退工作,东小口镇也因此成为全区第二批腾退的村级工业大院中第一个百分之百签约、百分之百搬家的镇。

“现在全平了,一览无余。”小辛庄村结合北中轴线绿色通道及辐射区拆除腾退项目,腾退工业大院土地192亩,拆除建设约7.6万平方米,清理取缔150户废旧物品回收摊点。目前,该地块已经完成花卉的种植,待到开春,233万余株的薰衣草、鼠尾草、郁金香将竞相开放,以及1200棵的观赏灌木,村庄将成为“花之海洋”。

今年,东小口镇在疏解整治基础上全面促进提升,“抓难点、补短板”,合理利用腾退土地加强环境和基础设施建设,或“留白增绿”,平原绿化造林,提供更好的公共服务,增进百姓民生福祉。

□本报记者 周美玉 通讯员 王智勇 文/摄

房山区周口店镇黄山店村:“腾笼换鸟” 将老宅变成摇钱树

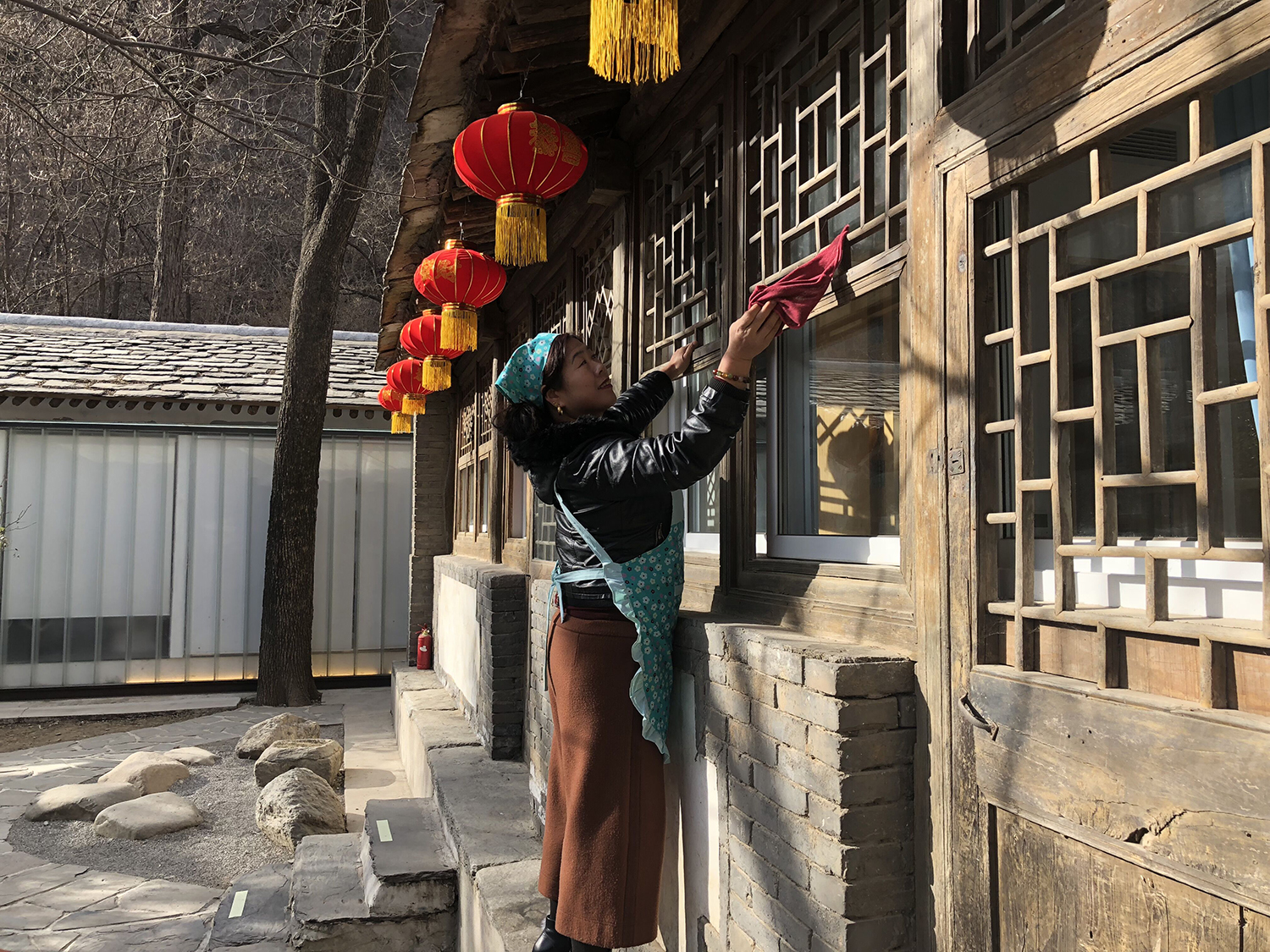

“铺床单、换被套、摆茶具、擦玻璃……”1月9日一大早,房山区周口店镇黄山店村民付玉静就开始忙碌起来。今天她将在这座名叫“姥姥家”的民宿点接待来黄山店村旅游的客人。

今年50岁的付玉静是一位土生土长的黄山店村民,原本在家过着日出而作日落而息的山村生活,但2008年黄山店村的一次自上而下的“改革”,让付玉静这位普通的农村妇女摇身一变,成了“民宿管家”。而这个昔日有名的山区贫困村也“改头换面”成为了享誉八方的“北京最美乡村”。

改变缘何如此之快?村民高文志深有体会地说:“全靠党的政策好。”作为黄山店村的两委干部,高文志见证了黄山店村由弱到强的“发家史”。“十多年前,我们村集体连给大伙儿买几个烧饼的钱都没有。2001年,当时刚刚上任的党支部书记张进刚一上任便忙着招商引资,兴建水泥厂。组建由集体控股、村民参股的股份制矿业(运输)公司,村民兜里一下子鼓了起来。”但“好景不长”,伴随着房山区产业转型发展的进程不断加快,传统资源消耗型产业没了落脚之处。但张进刚觉得这是一个契机,他决定依托党和政府的政策扶持“腾笼换鸟”带领村民发展生态经济,打造高端旅游,建设幽岚山旅游景区,发展精品民宿。

“以前是靠山吃山,现在也是靠山吃山,如今村民手里端着‘金饭碗’。”高文志介绍说。2009年至2013年,黄山店村投资2000万元,分阶段、分项目实施了坡峰岭景区建设工程,迈出了产业转型的第一步。2011年,首届红叶节在坡峰岭景区成功举办,黄山店村“一炮而红”。2015年,黄山店村和社会资本合作,整体改建村里老宅,发展民宿产业。全村500多户村民入住到由村集体出资兴建的现代化楼房,腾出的老宅由村集体统一管理,加固、改造、装修,建成外部保留原始风貌、内部装修现代考究的精品民宿。去年,黄山店村30套民宿收入就高达600万元。

转型同样让从事“民宿管家”的付玉静尝到了甜头。“我经过培训上岗,当了民宿管家,一年有3万元的纯收入,丈夫在景区工作,一双儿女参加了工作,加上村里的分红,日子过得很幸福。”付玉静说。在黄山店村,不但村民持股参与各项经营,实现百分百就业,还辐射带动附近邻村的劳动力实现就业。之前在外工作的村民也陆续回村创业干事,作为第一个回到家乡跟着村集体创业的人,村民刘丽英感概地说:“我们村不仅留住了乡愁,还种下了‘摇钱树’,端起了‘金饭碗’。”

从建设幽岚山旅游景区到发展精品民宿,从幽岚山红叶节再到冰雪节,经过全村多年的不断努力,村党支部书记张进刚实现了当年和村民许下的承诺:为村子谋发展,把黄山店村建成一个春季踏青观花、夏季避暑乘凉、秋季赏漫山红叶、冬季观瑞雪奇景的一年四季能吃、能住、能玩的精品景区,为村民创造美好幸福的生活。

□本报记者 闫长禄 文/摄

顺义区高丽营镇余庄村:通了燃气,来了物业 村居生活很现代

北面毗邻宽阔的柏油马路,南面充满幼儿园儿童的欢声笑语,宽敞的楼间距让小区洒进更多阳光,门口的五红星红旗迎风飘扬……伴着课间操、舞太极的音乐声,回迁后的余庄村民所居住的新余庄园是顺义区高丽营镇南部的精品住宅,而居民们也都“脱胎换骨”,走进了燃气取暖、有物业的现代生活。

走进整洁的住宅小区,时而有三三两两的老人坐在路边晒太阳。在一处空地,71岁的老人邓仕全正在带着村里的太极拳队“操练”,引来村民围观。“我十几岁便出去参军,2015年回来,发现村子拆迁后变成了美丽的现代化小区,环境、绿化让人心旷神怡。”生活环境给老人带来惊喜之余,也让老人萌生了带头提升村民精神文化品质的念头。不久,村里的太极拳队便成立了。村里的组织委员周红辰说:“余庄村2009年拆迁后,大家都住进了现代化的楼房。生活环境改善了,大家也对精神文化生活有了更高的追求。村里对太极拳队的成立非常支持,为学员们购买了服装、音响,人数多的时候,小区里会出现三四十人打太极的盛况。”

除了村民的业余文化生活,村里在回迁后,为了解决一部分村民的就业问题,还成立了村级的物业服务管理体系。小区内,见不到随意倾倒的垃圾,村民家哪里需要维修,只需给物业打个电话,便能享受到维修的服务。53岁的张守信向记者介绍,20栋楼,1500多人的村子,有80多名村民在物业工作,自己则在物业负责一些维修业务。“每天在小区内有事可做,为老老少少服务,生活很充实。”张守信说。据他回忆,拆迁之前,村子各家各户没有物业,环境得不到及时治理,村民有什么不方便也很难解决。住进居民楼,加入了村里的物业,可以集中力量绿化、美化小区环境,解决居民遇到的小困难,方便了不少。

上午十点多,伴随着悦耳的音乐,200余名小朋友在老师的带领下,正在高丽营第三幼儿园健步走锻炼身体。高丽营第三幼儿园内有各种健身设施,最方便的是,幼儿园就坐落在新余庄园南侧,余庄村的二三十名小朋友上学放学就在旁边。据了解,高丽营第三幼儿园选址时便考虑到余庄村有了天翻地覆的变化,周边环境整洁,设施完善,遂落户在此。余庄村委会还为在幼儿园上学的本村儿童提供补助,免除其在幼儿园的全部学习生活费用。周红辰还表示,除了幼儿园上学补助外,全村居民采取集体供暖,供暖费每平方米只收10元,还不收取物业费。他说:“余庄村是高丽营镇第一个回迁的村子,回迁后村民生活上的变化有目共睹。我们在回迁后,也在不断努力,采取现代小区的管理服务方式,在为居民提供方便的同时,让大家逐渐养成文明的生活方式,共同优化小区环境,维护小区良好形象。

在村民的共同努力下,新余庄园正在成为高丽营镇南部的新农村文化地标之一。

□本报记者 赵思远 文/摄