守护京城“舌尖上的安全”——农产品质量安全检测工作者的故事

2017-09-01 来源:劳动午报

俗话说:“民以食为天。”对于人口超过2000万的北京来说,把好农产品质量安全是确保市民餐桌安全的第一关。目前,我市对农产品质量安全的检测主要从蔬菜、畜禽、水产品三个行业进行,并建立了市、区、乡镇、生产基地(企业)的“3+1”检测体系,全方位、多维度的覆盖全市的农产品安全质量监测。一系列措施为确保百姓“舌尖上的安全”构筑了一道屏障,使我市的农产品质量安全水平稳步提升。根据农业部例行监测结果,2016年本市蔬菜、畜禽、水产品合格率分别为97.1%、100%、97.5%,合格率水平处于全国前列。而在这份高分答卷的背后,则有一支默默坚守的队伍……

黄宝勇:用实验说话 还百姓以真相

市农业环境监测站教授级高级工程师黄宝勇。

“全国主要产地的萝卜品种,我几乎都吃过。”黄宝勇笑着对记者说。黄宝勇是种植业农产品质量安全检测的一名老兵,现任北京市农业环境监测站教授级高级工程师,农业部农产品质量安全环境因子风险评估实验室(北京)农残检测首席专家,部质检中心有机检测室副主任,资质认定评审员,从事农产品质量安全检测、风险评估、检测技术研究与应用、检测能力建设等工作,同事们都习惯称他“黄博士”。科班出身的黄宝勇早在1997年就开始跟蔬菜、水果打交道了。那时候是研究质量,但现在是研究安全,可谓是“农产品质量安全的守卫者”。

北京市农业环境监测站是北京市农产品质量安全检测的龙头单位,肩负首都农产品质量安全统一监测、风险监测、应急检测、重大活动保障等重要工作,任务重工作量大。作为部门检测技术负责人,黄宝勇深知责任重大。“为确保任务按时完成,仪器设备需要24小时不间断工作,必须随时维护确保正常运行,加班加点工作对我们来说已经成了家常便饭。”黄宝勇说。

尽管常年跟仪器设备打交道,很多人都觉得很枯燥,但在黄宝勇看来这是一件很有趣的事情。他享受实验的过程,在实验中思考,在思考中不断创新。农产品样品相对环境样品基质复杂,前处理繁琐,对检测结果准确度影响很大。黄宝勇在国内率先对农药残留检测中基质效应及其补偿技术进行了系统的研究;提出了“相对基质效应”及检测方法开发过程应进行基质效应评估的理念,取得了业界的广泛认同。

“实验并不像人们想象的那么复杂。当你投入其中的时候,你就能从其中读到很多内容。每一个实验都是一个解惑的过程。”黄宝勇说,“对社会上出现的各类农产品质量安全事件,我们站也会第一时间作出反应,给百姓真相。”

2015年,有报道称,在草莓中发现了乙草胺(一种除草剂)。“乙草胺草莓”事件一出,北京农业环境监测站迅速组织技术人员利用不到3天的时间,用事实和数据反驳了网络“乙草胺”毒草莓的谣言。“刚开始看到报道的时候,我们都很奇怪,怎么会有乙草胺。一方面本身草莓是草本植物,打除草剂会对草莓有影响。另一个方面,草莓是在温室里,而且有地膜覆盖,根本不需要打除草剂。最后我们检测出的结果证明,草莓不含乙草胺。回过头再看报道中的检测,很多流程都不严谨,不但缺记录也没有备样,该实验室甚至也没有检测资质。”黄宝勇说。

尽管说此事是虚惊一场,但在黄宝勇看来却是一次“恶意”的提醒。如今,国家对农药控制的越来越严,不断减量使用农药,禁限用农药也越来越多,新型污染物也在增加。作为专业的农产品质量安全检测机构,北京市农业环境监测站的检测能力也在逐年提高,检测项目也持续增加。

□本报记者 杨琳琳 文/摄

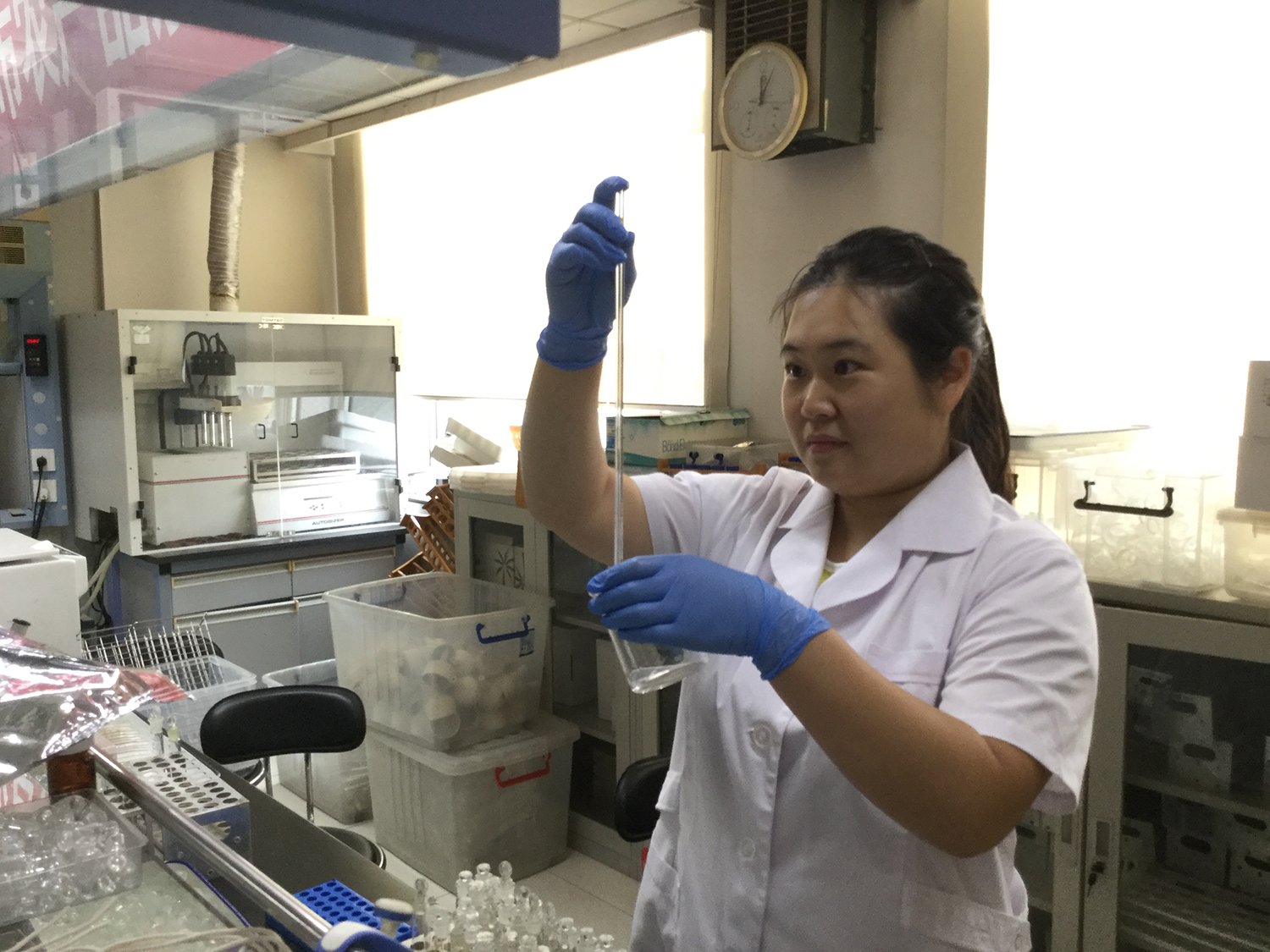

王岚:每个步骤 都是一道安全关

房山区农业环境和生产监测站检测员王岚。

“我喜欢科研实验类的工作,并且觉得对自己和他人是有意义的,这就是我选择成为一名检测员的初衷。”获得2016年全国第三届农产品质量安全监测技能竞赛二等奖的王岚,向记者说起自己的择业原因。大学毕业后,王岚2009年开始在房山区农业环境和生产监测站做检测员,负责检测种植业农产品的农药残留工作,至今8年。

应北京市农业局区县异地互检的工作要求,今年3月、5月、7月,王岚和同事们对朝阳区的种植业农产品进行了抽样检查。“我们这三次抽检每次分别检测15个样品,来确定是否有像敌敌畏、氯氢菊酯等25种农药残留超标情况。”王岚说。

检测第一天,王岚和同事们对采样的黄瓜、番茄、白菜等农产品完成了制作样本,第二天上午9点,一到实验室,王岚就开始和其它3名同事分工来完成样品检测的各个步骤。“取样、称重、匀浆、定容、上机检测等流程每个步骤都是重要的,因为每个步骤都可能对检测结果的准确性造成影响。”王岚说,“比如采样时,就要按照布点法采样,这样才有代表性;在制样时则要对选取的茄果类、叶菜类、根茎类等不同农产品详细做信息记录。在检测中,韭菜容易呈现假阳性,菌类的检测出峰复杂,虽然操作步骤相同,但在检测时要仔细观察结果才会准确。所以,我们在操作时,每个步骤都要严格按照标准来完成,因为每个步骤都是一道安全关。”

王岚和同事们完成两天的检测后,检测结果显示样品合格。“就是主要检测有机氯、有机磷、氨基甲酸酯这三大类成分的残留,10月时还会再检测一次。”这就是一名检测员的日常工作内容,平均一天王岚和同事会配合完成35至50个样品检测。“这样安排下来会觉得很充实,还不会累。”

去年,农业部举办了全国第三届农产品质量安全监测技能竞赛,王岚经过北京市培训和初赛,代表全市参加种植业组的竞赛。最终,她获得了全国二等奖(第三名)的好成绩。被问及取得优异成绩的原因时,王岚表示,这和自己操作的熟练程度有着关系。在氮吹近干环节,控制氮吹大小和温度高低时,由于是人手调节阀门操作,所以就要时刻盯着甜椒样品观察。“溶液微微抖动时为好,如果吹得太干,就会影响农药检测的准确性。”王岚说,“这就像开车,经常开才会熟能生巧,得当控制。”

房山区有110多个三品一标农产品基地,每家基地每年至少检测一次。“今年,我们又开始对种植行业、畜牧行业和水产行业全覆盖地检测,可以说是全市第一家。我们的硬件设施、人才培养也在不断完善。”检测室主任杨保峰说。

目前,王岚和同事们在积极面对检测新方法、新标准的快速更新,确保百姓吃得放心。

□本报记者 唐诗 文/摄

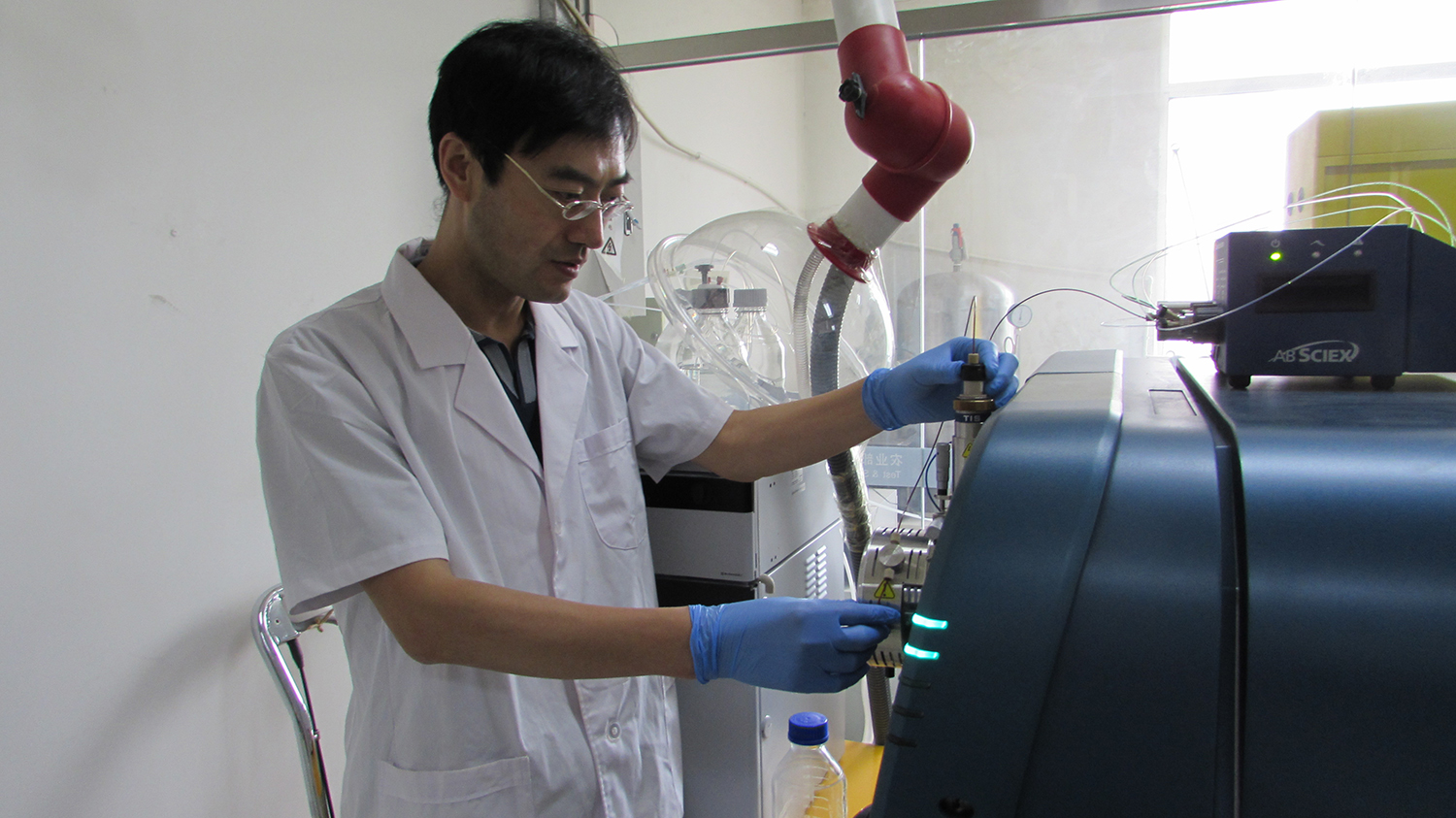

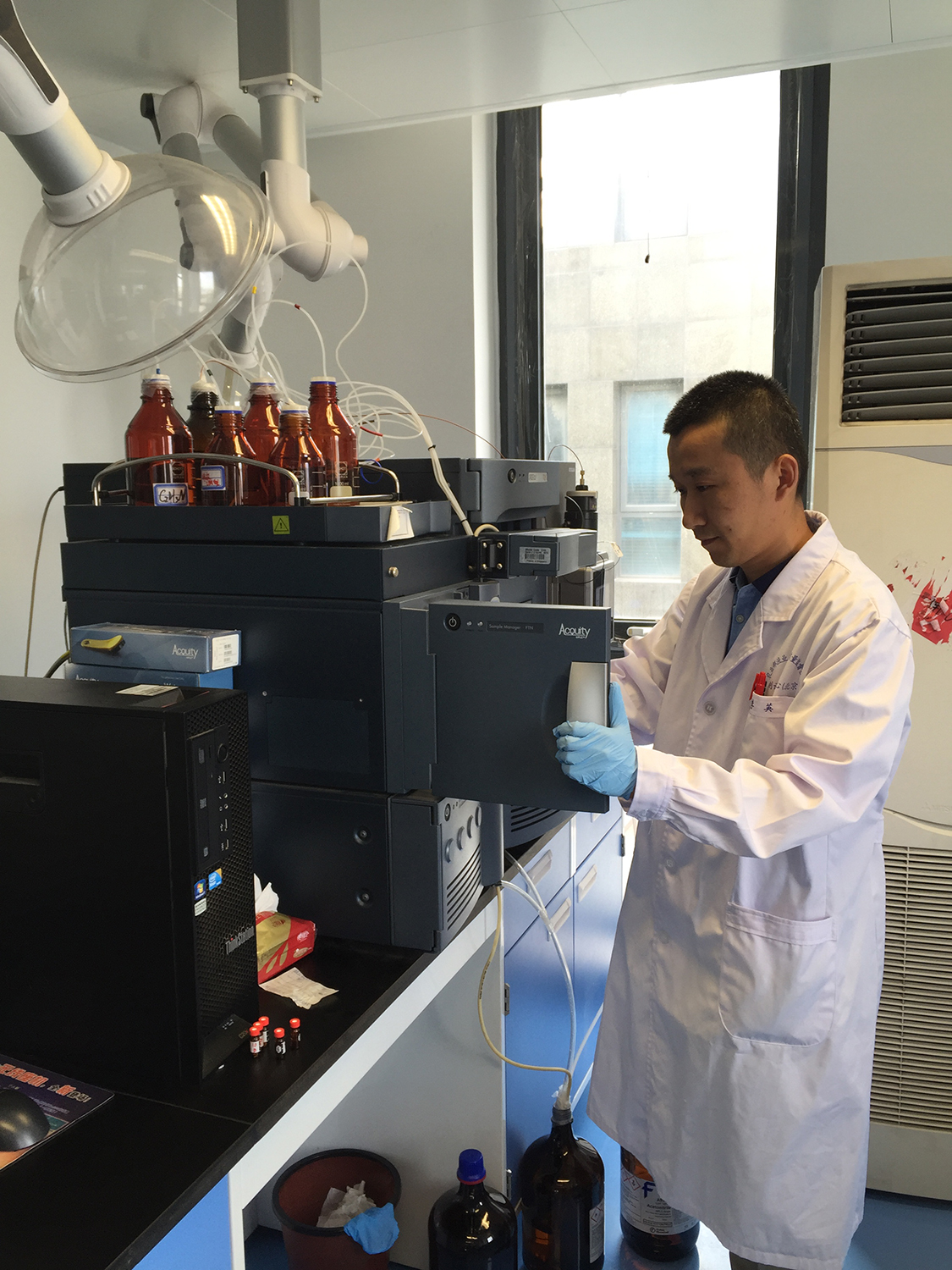

孙志文:一滴墨水滴入水库我们都能检出

市兽药监察所残留检测室主任孙志文。

孙志文,北京市兽药监察所残留检测室主任。家住天通苑的他,每天都要乘近两个小时的地铁,到大兴生物医药基地上班。或许,在您某一次乘地铁时,他就站在您旁边低头看着手机,您不认识他,更不会想到,他早出晚归、加班加点,如此辛苦,只为了让您吃到安全放心的畜禽产品。

在采访中记者了解到,孙志文所在的北京市兽药监察所主要负责两大项工作,一是对全市畜禽产品质量安全进行检测,二是做兽药质量检测。孙志文所在的残留检测室主要负责前者。“畜禽产品质量安全检测是一项非常专业,也非常严谨的工作,我们会通过提取、浓缩、净化、检测四个步骤,查出残留在猪、牛、羊、鸡肉中的兽药和重金属。”孙志文说道。

肉中残留的“兽药”“重金属”,听到这里,相信不少人会和记者一样瞪大了眼睛,并且在心中画出一连串问号:“检测的标准是什么?会不会有漏网之鱼?我们每天吃到嘴里的肉安不安全?……”

为了说明,孙志文给记者举了这样一个例子:如今,检测畜禽产品中的残留物严谨到什么程度,好比在密云水库中滴入了一滴墨水,以现在的技术手段,完全可以把这滴“墨水”给检测出来。从业14年的孙志文可以称得上这个领域的专家了,他告诉记者,北京市政府高度重视食品安全领域的工作,为了严把畜禽产品质量关,北京市农业局申请专项资金为他们购置了国际先进的检测设备,“我们可以非常自豪地说,北京市兽药监察所现在拥有国际最先进的畜禽产品质量安全检测设备。”

不仅硬件过硬,软件也毫不落后。孙志文说,在食品安全的各个领域,国家都有非常明确的标准,而他个人凭借多年实践,也参与制定了多项“国家标准”,其中包括《饲料中醋酸氯地孕酮的测定》等。“这是一种检测饲料中激素残留的方法,动物吃了有这种激素的饲料长得快,不生病,但如果人吃了含有醋酸氯地孕酮的畜禽产品,会出现女性内分泌紊乱、男性性功能衰退等一系列危害人类健康的症状。”

除了保障百姓食品安全,孙志文和北京市兽药监察所残留室的同事还多次承担重大活动的畜禽产品质量安全保障工作。2015年是“反法西斯战争胜利七十周年”,他们承担了全体官兵畜禽产品质量安全专项保障工作,从5月份就开展了畜禽产品的抽样检测。在最繁忙的8月,又迎来了世界体操锦标赛,为了做好这两项重大活动保障工作,他们加班加点,吃住在单位,一干就是一个月,最终圆满完成了保障任务。

让孙志文记忆犹新的还有“三鹿奶粉”事件。事发突然,当时,牛奶中的三聚氰胺并没有官方检测方法,为了尽快给百姓一个交代,孙志文通过大量试验,仅用3天时间,便成功建立了牛奶中三聚氰胺的液相色谱串联质谱检测方法。随后2个月时间,他和同事们完成了1000多个样品的检测工作,其中,有很多样品都是早上送样,当天下午就出结果。“因为拿不到检测报告,奶农的奶就交不了,牛奶储藏时间有限,奶坏了就只能倒掉,所以我们必须争分夺秒。”那段日子,他和同事们加班加点,有时凌晨2点多钟他们还在做试验。

“后来,为了节省时间,我们干脆带着仪器进驻乳产品企业,现场做检测,合格了当场收奶,这种状态持续了一个月左右,直到我们把检测方法完全教给企业技术人员后,我们才从企业撤离。”孙志文说,这些年来,之所以能不辞艰辛、耐得寂寞、一丝不苟地完成工作,靠的是责任心和使命感,“能够成为北京食品安全的守护者,让市民吃上放心肉,这是多么光荣的一件事!”

□本报记者 张晶 文/摄

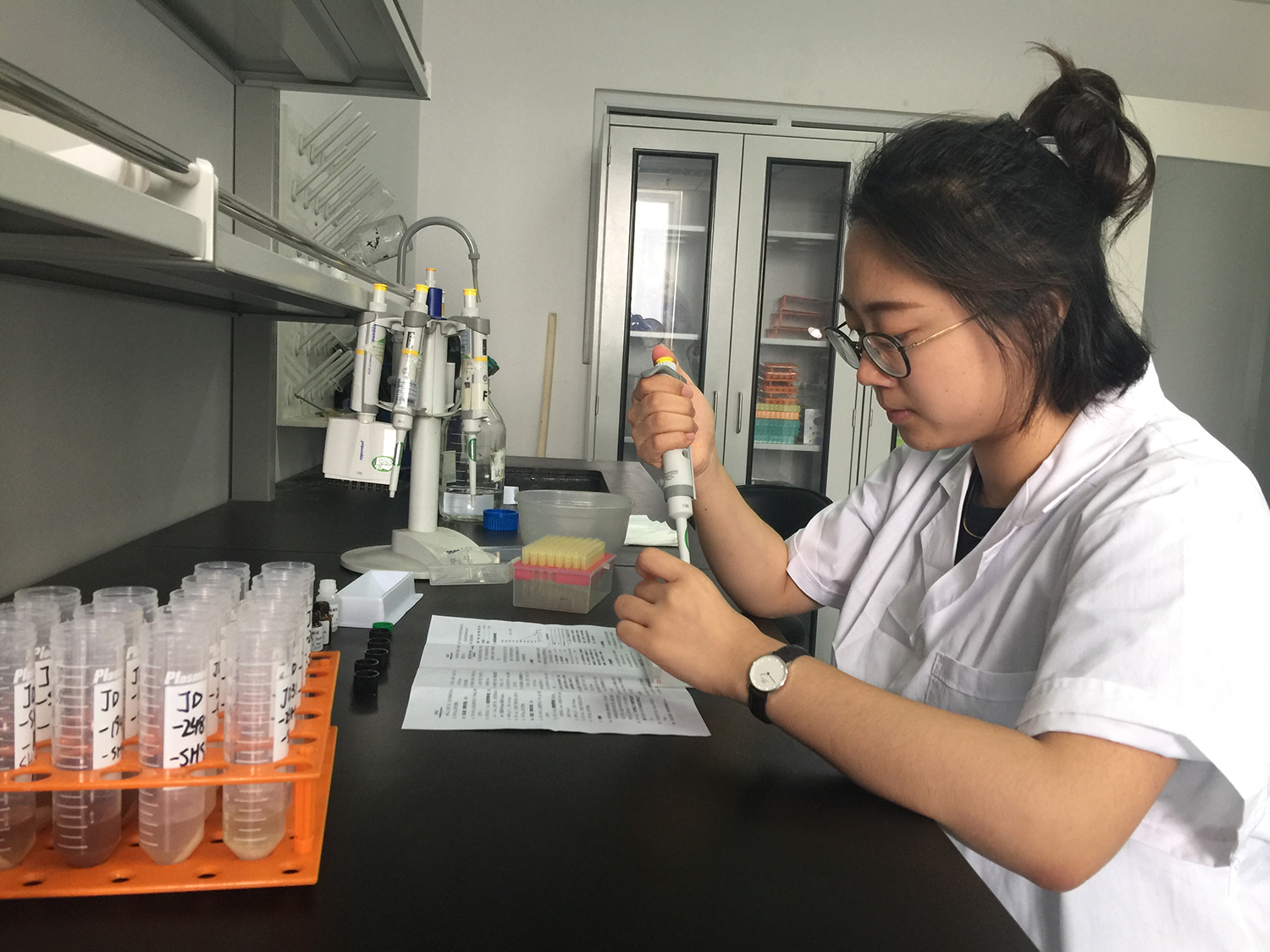

佟佳兴:手指一天按一万多次移液器

平谷区农产品质量安全综合质监站佟佳兴。

上午8点,在平谷区农产品质量安全综合质监站的检测室中,农产品质量安全检测员佟佳兴正埋头忙碌着。身穿白大褂的她坐在检测台前,面前摆放着标准品、酶标板等各种实验物品。此时的她目光专注,眼前这个设有96孔的酶标板成为唯一的焦点,握住移液器的右手不停地完成取样、加样操作。检验室很安静,声音的来源也仅限于大拇指按动移液器时发出的声响。

2016年1月,佟佳兴来到这个质监站工作。一年多的工作中,检测农产品中的药物残留是她每天都要重复的内容,也是这个质监站8名职工都必备的能力。这个看似简单的过程,却要求检测员时刻保持着细心和专注。“检测过程是化学分析,操作必须规范、细致,绝不能随意操作。”佟佳兴介绍,检测标准是检测操作的重要依据,因为不同种类药物残留的检测标准及操作规范不同,为保证检测过程的规范性和检测结果的准确性,检测员都必须首先认真研读并吃透检测标准。

佟佳兴大学学的是检测专业,课堂上她跟着老师一起进行微生物检测,对此产生了浓厚的兴趣。“感觉这个过程还挺有意思的。”佟佳兴说,在研究生阶段她接触了更多的检测实验,更加坚定了自己日后从事检测工作的想法。

刚来到质监站,佟佳兴检测的对象是蔬菜,不久后开始了对于畜禽产品的检测。尽管检测对象发生变化,但是对于这个90后的女孩来说,“责任”这两个字是她在工作中不变的担当。“我们检测的对象,都是老百姓餐桌上常见的食品。食品安全很重要,我们的工作就是要把好这道关。经过检测员检测把关的食品投放到市场,老百姓吃起来更安全。”

虽然每天都会接触农产品检测,都要重复着相同的内容,但是佟佳兴并没有觉着枯燥。或许只有检测员自己了解,这项工作背后的艰辛。每到节假日前,都是检测员最为繁忙的阶段。就在今年春节前,佟佳兴就体会到这个忙碌的过程。

春节前,佟佳兴要和同事们一起在半个月的时间中,完成上千个样品的检测。“差不多一天要检测百余个样品,手指要按动一万多次移液器。”佟佳兴回忆,那段时间她早上8点就会钻进检测室开始忙活,直到晚上6点才下班,即便是周六日也没有休息。“有时肩膀、手指会很酸,眼睛也会很花。但是,大家都没有抱怨,都要专心工作,为的就是让百姓节假日的餐桌更安全。”

目前,佟佳兴还是检测行业的新手。但是这个仅仅工作不到两年的年轻检测员,却很注重专业知识的学习。除去参与市农业局的相关培训,她还会在业余时间查阅相关书籍。“检测这个专业的知识不是不变的,检查的标准总在变化,所以要不断补充。”

辛苦的付出也得到回报。今年北京市畜禽检测行业组织了一场“大比武”,来自全市农产品质监站(中心)的检测员报名参加。希望通过比赛检验自己业务能力的佟佳兴也报了名。“比赛包括理论考试和实际操作两方面,都很有难度。”佟佳兴介绍,“实操考试主要考察检测员动作是不是标准规范。比如,移液管的润洗操作就很有讲究,要求具有很高的精准度。看似简单,其实很考验人的功夫。”

在完成润洗时洗耳球的操作很难,用力过大或者过小都会造成取液的不准确。怎么才能让精准度提高?对此,佟佳兴的方法很简单——不断练。“刚开始用水练,开始时也不准,有点懊恼。”佟佳兴介绍,业余时间她都会窝在实验室中不断练习。“只有通过不断的练,才能达到脑、眼和手的配合,直至熟练,让规范的操作成为日常工作中的本能动作。”

不断的努力让佟佳兴在比赛中发挥出色,最终她取得比赛一等奖,捧得桂冠。对于自己从事的检测员这个职业,佟佳兴说很喜欢也很自豪。“我会继续做好这个工作,练好自己的检测技术,做一位优秀的百姓餐桌的把关人。”

□本报记者 盛丽 文/摄

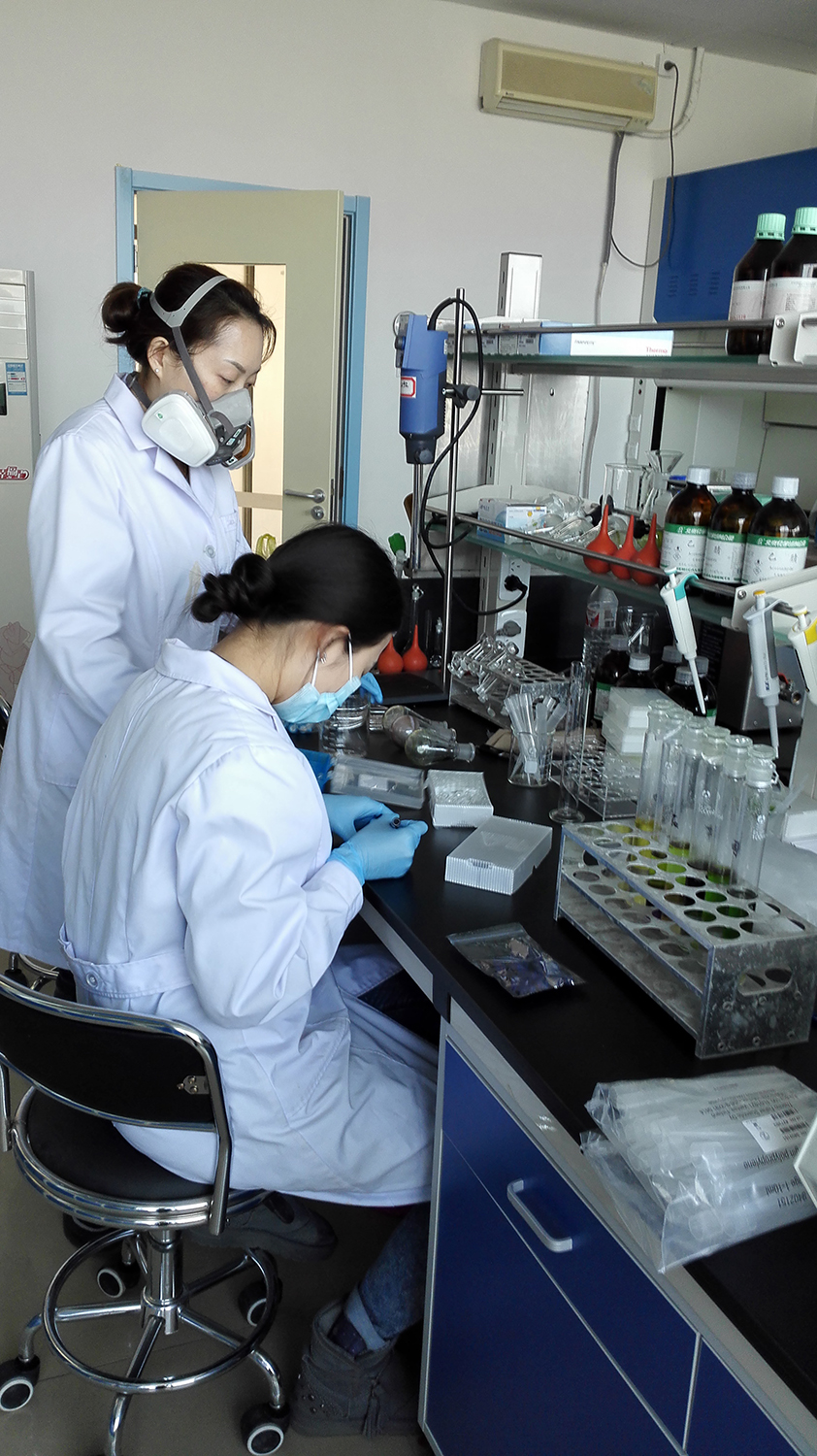

李英:每次检测都是一种责任

市水产技术推广站中心实验室检测Ⅱ室副主任李英。

8月16日下午,北京市水产技术推广站中心实验室检测Ⅱ室副主任李英在检测室里,按照程序对抽取的水产品进行检测。

“检测是验证水产品质量安全的重要手段,主要是药残检测。”一进入检测室,李英就忙碌起来,穿上白大褂就开始工作,满屋子试剂的味道也不在乎。“早就习惯了,自己干的就是这份工作。”常年跟仪器设备、药品试剂打交道,李英显得有些不善言谈,但他却很享受这个过程,“因为通过自己的检测可以守住百姓餐桌的安全,还是很值得骄傲的。”

通常情况下,一般样品抽取完成后,由业务室进行制样、编号、分装,将待检样品转交检测室。检测人员根据检测项目进行样品称量、前处理、上仪器测试以及数据分析,并在整个过程中随时记录各项原始数据。

“由于水产样品成分复杂,而我们关注的药物残留等目标物含量仅为亿分之一,甚至十亿分之一,所以样品必须经过一系列提取、净化和浓缩等操作并将其他绝大部分不需要关注的成分去除,确保进仪器测试时的样品溶液尽量干净,以保证检测准确性,防止污染和损坏仪器。”李英向记者解释着自己的工作。

除了日常检测,中心实验室还开展水产品质量安全风险监测、应急监测、重大活动保障和风险评估等工作。

2013年8月,有市民反映秋刀鱼表面有蓝绿色物质存在,担心是否为人为添加药物残留,反映到市场监管部门。“我中心受中国水产科学研究院委托对此事进行调查。随即,我们对北京市水产品批发市场进行采样检测,未发现秋刀鱼中有孔雀石绿等违禁药物,后经专家咨询与验证核实鱼鳞和鱼骨变蓝绿色是秋刀鱼本身的后胆色素与钙结合引起的,最终解除了市民的疑惑,将有关结果上报至中国水产科学研究院。”李英说,“风险评估工作主要是针对未知风险因子进行摸底排查、风险分级以及危害评估,增加了工作的困难,原来常规检测一半的时间用于样品前处理;而风险评估在完成检测的基础上,要更加注重样品来源的调查、检测完成后的数据分析以及相关的实验验证。”

李英至今和水产品检测打交道已经7年了,他和同事每年平均会检测一千余个样品,繁重工作的背后是对水产品质量检测的高度负责。“每出具一个检测数据,在我看来,都不仅仅是一个单纯的实验,而是一种责任。因为我们对水产品养殖生产环节的质量严格把关,守护的是老百姓的水产品质量安全。从目前我们检测的数据来看,水产品药残检出的情况是很少的,大部分水产品可以说都是安全的。”李英说。

□本报记者 白莹 文/摄

密云区农产品质量安全综合质检站:每年检数千样品上万道工序

密云区一向以生态环境好著称,是北方第一个国家生态区,而这里生产的农产品也一直备受消费者青睐。日前,记者走进密云区农产品质量安全综合质检站,探访密云生产的蔬菜及水产品的质检情况。

密云区农产品质量安全综合质检站成立于2014年,隶属于密云区农业服务中心,主要职能是负责该区种植业、渔业等行业的投入品、产出品及生产环境的日常监测、检测工作。

“我们应该算是产品的终端监管部门,只有通过我们检验合格的产品,才能上市。”密云区农产品质量安全综合质检站站长王金茹告诉记者。以蔬菜为例,目前,密云区共有60多家规模型蔬菜生产基地,全部在其监管范围之内,每月一次的送检和不定期的抽检工作,让他们基本掌握全区蔬菜生产基地产品的质量安全。

“而令人倍感欣慰的是,自建站以来,我们所监测的所有产品,均未超过国家限量标准。”对于监测“零超标”的工作成绩,王金茹和其他同时都倍感自豪。

你可不要小看这个“零超标”,王金茹告诉记者,这是每年数千检验样品汇聚而成的结果,涵盖5000多个蔬菜产品快速检测样品、600多个蔬菜农药残留定性定量检测样品、300多个水产品快速检测样品及300多个大中型水库、养殖池塘水质检测样品和300多个土壤基础检测样品。“这些检测样品的数据均是实打实的,每一个样品均有详细的检测记录。”王金茹说。

采访当天,记者还参观了质检站的检测室,共计17个检测室内,包含各类检测仪器设备164台。“目前,我们已经通过了检验检测机构资质认定和农产品质量安全检测机构考核认证。”王金茹一边带领记者参观,一边告诉记者,除了拥有先进的检测设备,他们还拥有一流的技术人才,包括她在内的13名职工中以80、90后的年轻职工为主,且专业技术岗职工学历均在本科及本科以上,专业科班出身的他们,有着严谨的工作态度和强烈的责任感。

90后小伙子雍青山就是学习食品科学与工程专业出身,现在是密云区农产品质量安全综合质检站一名普通的专业技术人员,说起专业操作和相关知识,阳光帅气的脸上多了几分认真和责任。

8月28日,密云区农产品质量安全综合质检站又接到一批需要检测的蔬菜样品,“接样”“登记”“编号”“制备”……检验工作有条不紊地进行着,站在铺了一地样品的检测室里,工作人员们虽然深知接下来的工作非常繁重,但也同样严谨和从容。经过十多个检测工序和流程,才能最终得出产品是否合格的结论。

作为市民“舌尖上安全”的守护者,看着他们认真工作的背影,顿时让人觉得很迷人。

□本报记者 王路曼