北京街巷管家的N种新姿态

2018-03-23 来源:劳动午报

2017年4月10日,《首都核心区背街小巷环境整治提升三年(2017-2019年)行动方案》正式发布。北京市将利用3年时间,全面整治核心区2435条背街小巷。背街小巷将设立“街长”“巷长”,选派街道、社区等党员干部担任,重点治理开墙打洞、私搭乱建、占道经营、车辆乱停等城市顽疾。如今,一年过去了,治理后的首都街巷是什么样子呢?环境治理之后,居民生活又有何改变呢?街巷管家各自创造出了什么样的“服务密码”?近日,记者采访了一线的街长、巷长、格长、小巷管家,听听他们环境整治为民服务的故事。

梁萍(东城区龙潭街道夕照寺小巷管家)

小管家三宝“短平快”

■服务密码:手绘小巷平面图 建立“小巷管家群”

去年4月,作为“街巷长”的延伸和一大创新,东城区率先在龙潭街道启动了“小巷管家”试点。家住东城区龙潭街道夕照寺的梁萍是首批“小巷管家”。干了快一年了,梁萍给这条小巷的居民解决了不少事儿。

今年64岁的梁萍自从找了这个活儿,这两条腿就勤快起来。每天固定要在这条100多米的小巷走三个来回,走6趟。走着的时候,眼睛和手也不闲着,这条小巷有3个宠物取纸箱、49个花箱、还有6个垃圾桶,都在梁萍心里。她一边走,一边观察花箱里,是不是有垃圾,随手捡一捡;宠物取纸箱里没纸了,加一叠;共享单车又挡着道了,给搬走;垃圾桶又脏了,随手给擦一擦……

当节日、重大会议期间,梁萍在睡前要再走一趟。“我们这儿的居民楼,楼龄都很长了。消防是弱项,楼体的保温层都是锯末填充,怕有失火危险。”梁萍说,当走在小巷里看到每家每户的灯一盏盏关闭,她就放心地回家休息了。

这走一走,可不简单,解决了不少问题。“在小区拆了违建之后,一层住户的窗户就暴露在路边了。我发现以后提了建议,给一层安装了防护栏。安装的时候,我又去看了,发现这一层光安护栏不成,一层住户的隐私都保障不了。又提建议,街道又给一层安装了遮挡板。”梁萍说,这都是“走”出来的意见。

为了能做好这份工作,梁萍戴着老花镜开始手绘小巷的平面图,这条道155米长,10米宽,每一个垃圾桶、每一个花箱都在梁萍的心里。“一开始动心思画平面图,就是为了让自己记住这些东西的位置。随手拿笔瞎划拉几下,这图上标出来这一堆儿是垃圾桶,那一堆儿是花箱。居委会开会的时候,我就提出这小巷得有个详细的图,我这儿画着呢,其他同事就建议要画的精致,形象。”梁萍说,为了把平面图画的有一定专业性,她和副巷长一边走一边画,一份图稿改了5、6回,由草图渐渐变精致起来,形成了最终连垃圾桶都画的惟妙惟肖的小巷平面图。

梁萍说,小巷管家反映问题得短平快,全靠互联网联系。别看梁萍63岁了,微信精通得很。去年6月,连着下了三天的大雨。雨停没多久,梁萍在巡视小巷的过程中发现有一个单元门门口有塌陷。梁萍着急了,赶紧在微信“小巷管家群”发了图片,提了意见。梁萍等了一个多小时,抢救人员就赶到了,梁萍这才放心地回家。

梁萍说,虽然有付出,没报酬,但是她挺开心,因为居民们对她很认可。“有一次我抬着乱放的自行车往外搬,一下子感觉自行车轻便了,回头一看,有一个居民帮我抬着后轱辘呢。当时我觉得心里特舒服。”

□本报记者 李婧

许淑惠(海淀区学院路街道六道口社区格长)

百姓大小事 “格长”来统筹

■服务密码:“格长”派活 部门报到

何谓“格长”,或许有人并不知晓。现如今,在海淀,这样的身份不再是陌生的名词,而是为老百姓服务、对老百姓负责的“百姓格长”。其实早在2013年,海淀区学院路街道作为社区网格化管理的试点单位,在全街道27个社区开始先行一步。而六道口社区就是第一个吃螃蟹的。

许淑惠,2011年底,来到六道口社区担任居委会党委书记,2015年党委书记、居委会主任一肩挑。推行社区网格化工作的时候,理所当然格长的职责便落在了她的肩上。

在六道口社区居委会门前,记者就看到了一张大大的公示表。工商所、房管所、卫生监督站、交通大队等部门的联系人姓名及手机号码赫然在目。“都是24小时开机,社区有事儿随时找。”许淑惠介绍。社区居民有难事,居委会主任作为社区“格长”可以直接给街道、公安、城管、交通等部门的人员“派活儿”,用最短的时间将问题解决。在许淑惠看来,“过去,社区发现问题先向街道报告,街道再向专业部门报告,专业部门再回过头来找社区,光走程序就耽误了很多时间。”

就拿2017年9月17日晚的燃气泄漏事件来说,社区网格化工作得到了充分的展现。许淑惠回忆,当晚21点,她接到值班员的电话说,有燃气泄漏,需要马上查办。许淑惠当即启动了应急处理办法,由街道应急办主任担任现场指挥,自己作为副指挥,和民警、燃气公司检修员挨家挨户通知、解释、关燃气闸门,方便抢修。

经调查,原来,是附近一老旧社区改造,维修员马虎把水管接到了燃气管道上,造成六道口社区6个楼600多户居民当晚没有燃气使用。抢修工作进行到了凌晨,终于把隐患排除了。第二天一早,再每家每户的打开闸门。“当时天气热,还需要洗澡,我们的居民很可爱,都很理解。”

格长的工作不只是在突发事件上,还体现在日常方方面面。在全市整治背街小巷的工作中,六道口社区的静淑东里8、9号院也在其列。2017年6月,启动了对该小区的整治工作。

整治时,有一家业主的爱人是残疾人,许淑惠得知后,马上通知社区残联,上门慰问并进行了政策解释。“我就说,我们的居民很可爱,沟通后便能够理解,支持工作。”

有些难事,社区靠“格”里的力量仍协调不了怎么办?“没关系,上报到街道网格;街道网格解决不了的,上报到区一级网格。”许淑惠说,“社区网格化管理,社区是基础,网格是关键,服务是本质,管理是核心。变‘一家操心’到‘大家操心’,解决了百姓关心的事儿。”

□本报记者 白莹 文/摄

谭道亮(西长安街街道西交民巷社区党委书记、居委会主任)

练成多面手 会用大数据

■服务密码:打通居民服务的“最后一米”

“不管看似多小的事,在百姓需要帮助的时候,那就是大事。”说话的是西城区西长安街街道西交民巷社区党委书记、居委会主任谭道亮。他的话实在,干的事也实在。

西交民巷位于北京西长安街的东南侧,紧邻天安门广场。2000年,谭道亮到西交民巷社区工作,既是一名社区工作者,又是一名志愿者,工作量可想而知。忙不过来的时候,他就压缩吃饭和休息时间。

去年,全市都开展了疏解整治促提升专项行动,西交民巷社区也不例外。为了做好这项工作,谭道亮召开全体工作人员会议,明确任务、细化责任,确定工作重点和具体时间,通过张贴及发放致商户居民的一封信、入户走访给居民做工作等方式,做好了前期宣传动员及准备工作。

与此同时,他还动员党员和志愿者率先自拆违建,以“红墙人”的担当,主动作为。谭道亮自豪地表示,“我们社区18位党员积极响应号召,有一位党员主动拆除了一百多平方米的违建。党员、志愿者自拆违建70余间,拆违的力度大、决心大,给居民自拆违建开了好头。”

拆除违建,整治环境的同时,谭道亮也没忽略居民面临的实际困难。社区里一户居民家私建了厨房。他家经济条件一般,违建一旦拆除,老人孩子吃饭也成了难题。

得知这一情况后,谭道亮赶紧想法子解决。“后来,我了解到院子里有户居民长期不在这居住,厨房空着,就马上联系了那户的户主,跟他协商,让拆违居民借用他家厨房,解决了他家的吃饭问题。”谭道亮说。

去年,西长安街街道打造了社会治理创新大数据平台,借用大数据思维模式,深化了“互联网+政务服务”的理念,打通了公共服务的“最后一米”。这也为谭道亮服务居民提供了有力支持。

家住西交民巷社区前门西大街59号院的老人王岩,近些年因病致残,光医药费就花了10多万元,经过鉴定确定为肢体二级重度残疾。老人没有主动向街道提出申请,也没有提供任何证明材料,谭道亮和社区社工却通过一站式政务服务系统查找到了该老人的身份证、户口薄、残疾证等一系列电子证照,主动联系了老人,以电话方式协助他办理了重度残疾人护理补贴,领到了每月100元的护理补助,给予了一定关怀。

“除了让居民享受更便捷的公共服务,信息化的平台,还能协助我们守护居民和他们的财产安全。”谭道亮告诉记者,此前,社区某平房院落的一对老夫妇接到了一个诈骗电话,之后就被这个诈骗团伙洗脑控制了。在得到公安部门的通知以后,他们本想及时通知老夫妇,可是老夫妇家的电话却一直打不通,敲院子的门也没有人应。于是,他立刻想到借助大数据平台。经过仔细查找,他们发现,老夫妇所住院落还有一个侧面的小门。于是,他们成功进入,阻止了一场诈骗案,帮助老夫妇避免了20多万元的经济损失。

这些年,为了服务居民,谭道亮还组织了一个“亮起来”志愿服务队。如今,这支队伍已经连续6年开展活动,免费为居民改造电路、更换路灯、防汛排查等。去年,得知许多居民有理发的需求,谭道亮还自学了理发的手艺。“将来,我要是能学会美发,那手艺更全乎了,我就能为更多居民服务了。”谭道亮笑着说。

□本报记者 陈曦 文/摄

刘红(建国门街道苏州社区治国胡同巷长)

居民哪里需要我 我就出现在哪里

■服务密码:从居民反映最强烈的“硬骨头”啃起

刘红是东城区建国门社保所的副所长,2017年上半年,她又多了一层身份——巷长。北京市东城区建国门街道苏州社区治国胡同的胡同口,一块公示牌上写着刘红的名字和联系方式,她就是这条胡同的巷长。“只要居民有什么问题,可以第一时间联系到这条胡同的负责人。去年我们完成了拆墙封堵的任务。”刘红说。

一说到拆墙封堵,刘红便苦笑起来。2017年,治国胡同接到拆墙封堵的任务。尽管在整个拆墙封堵的过程中,治国胡同进行的算是比较快的,但是其中却也遇到不少棘手的问题。

“当了巷长之后,我们街道把我们所有巷长集合到一块,开了个会,对我们提了一些要求,还布置了哪些街巷是今年的任务指标,在什么时间节点之前一定要完成拆墙封堵任务。我们治国胡同正在其中。”刘红说。接到任务之后,刘红马上跟苏州社区进行了对接。社区里还有包片主任,她还与包片主任取得了联系,该下户下户,该下社区下社区,该做工作做工作。就这样,刘红这个“巷长”便走马上任了。

建国门街道一共有七个社区,苏州社区是其中一个比较大的社区,胡同比较多,平房比较多。治国胡同将近160户居民,有各种各样的小批发、小商铺等穿插其中。“当时我们按照规定一排查,测出的违建数在50户左右,其中涉及到私产的有17户,其他都是单位使用权和集体产权的,二层的、三层的都有。社区工作人员做的好,我们在社区转的时候,都跟我说的很详细,我再挨个看一遍,情况就都了解了。”刘红说。

当时很多居民举报旅馆、小饭馆,都是诸如扰民、倾倒垃圾、排烟、招牌太亮了等问题。面对治国胡同的具体情况,刘红琢磨了一下:如果不把居民反映的这些违建先清了,居民肯定也不会配合。目标确定了,那么先从谁开始呢?先从最难解决的“硬骨头”开始。她深知不先把硬骨头啃下来,别人也不让拆,大家都相互比着。

“其中有一家旅馆,居民都举报。但具体说这房子归谁管,谁也不知道。就找这个地儿归谁管,就都费了老鼻子劲儿了。”回忆起当时情景,刘红仍记忆犹新。层层找,找不到,刘红就想了一个主意:我找不到你,你来找我吧。刘红跟社区商量,按照规定先给房子贴了一个强拆通知。旅馆一看动真格的了,就拿出前几年一家机关单位开的证明,证明房本丢了,但上面也没有房屋图纸等相关信息。但此时居民依然在举报:房子主体外面多了一块,这个地儿就是违建。

为了把事情弄清楚,没有别的办法的刘红先给114打了一个电话,看看有没有证明机构的电话号码。没有。就算这样,刘红也没有气馁。每天,她忙完社保局的工作之后,就通过各种方式找信息,她相信“雁过肯定都留痕”。上网查。第三天上午,找到网页第六七页左右时,终于找到一条该机构的招聘消息,而在这之前刘红已经打了十几个电话。“这是一条九几年的消息,页面上留了一个联系电话和名字,我按照这个号打过去了……人家说,‘就这儿。’但他不负责这方面的事,于是给了我另外一个联系方式。”就这样联系上了。

之后经过一次又一次的沟通,一天下午违建部分正式拆除了。“拆了这个之后其他的都好办了。居民还是很配合的,其实大家也觉得这些东西挺碍事的。我们告诉大家:如果谁发现拆了你家的,没拆他家的,居民可以举报,我们就去。只要是违建,就拆。把好公平的标尺,大家就都没啥说的了。”刘红说。

七点开始拆,工作人员六点多钟就到了。即便居民把东西都清空了,刘红也跟工作人员一起挨家挨户的敲门,让居民现场看着拆,尽量不给居民带来麻烦。拆的过程中,有的居民也有一些自己的考虑,比如“把我们家煤棚拆了,是不是给我们恢复个保温层啊。”“是不是给我们加个房檐啊。”……“能解决的我们尽量解决,但这次主要是拆、封并不涉及后期改造。解决不了的就跟居民多解释,争取他们的理解。”

目前,治国胡同的拆墙封堵任务已经顺利完成了,原来乱糟糟的胡同,变得整洁干净多了,居民心中也亮堂了起来。

尽管拆墙封堵的任务告一段落,但是刘红的责任却一点也没少。“群众有问题找我就帮助解决一下。人家找到咱们,咱就帮人家的忙,但是人家不找咱,我也不给人添乱。”刘红爽朗地说。

□本报记者 杨琳琳 文/摄

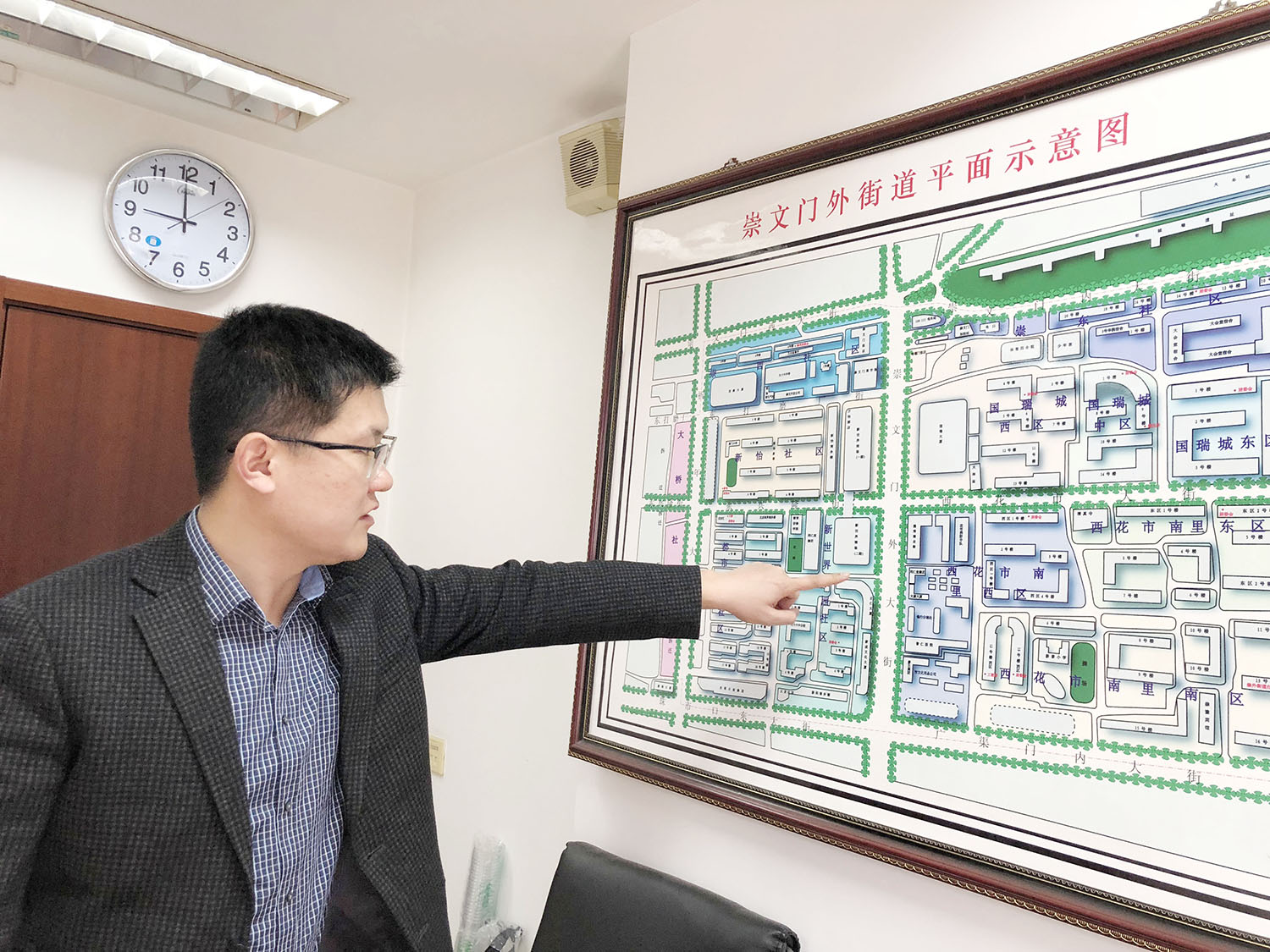

肖华强(东城区崇外街道副主任、西花市大街街长)

联网联治 精细管理

■服务密码:互联网+环境整治

当互联网遇上环境整治,将发生怎样的化学反应?想必,大家是猜不出来答案的。如今,这样的事在东城区崇外街道真的发生了。截至目前,这个名为“环境卫士”信息化指挥运行体系已经运行了6个月,由34名街巷长、13个环境理事会成员共241人、403名小巷管家组建的“环境卫士”,探索出了一个城市环境共建共治共享的崇外模式。

作为“环境卫士”之一的东城区崇外街道副主任肖华强,也是辖区内西花市大街的街长。基于自己多年的城市管理工作经验,他通过长时间的走访调研,发现实现精细化城市治理的任务还很艰巨。

2017年,恰逢全市启动了“百街千巷”街巷长制工作,按照要求,崇外街道也顺势在辖区推行此项工作。但问题摆在了面前,如何让街巷长的工作落地生根?如何发动社会力量参与城市治理?“这两个问题要是解决了,城市环境的共建共治共享肯定能实现。”一直分管城市管理工作,也是街道“百街千巷”指挥部办公室负责人的肖华强,对这项工作的痛点深有体会。

说干就干。终于,“环境卫士”APP于去年8月中旬开始试运行,并于同年9月1日正式上线。平台搭建了,街道各科室的负责人作为街巷长他们的工作如何开展?

肖华强介绍,我们的这个APP实现了“发现问题——派遣问题——处置问题——监督反馈”案件闭环处理体系,建立街巷长、环境理事会成员、小巷管家、专业执法部门的有效联通。利用手机自动定位、上传照片、线上提交、审核结案、超时预警等功能,进一步压缩了环节衔接时间,确保了工作规范高效。

那么,什么才是需要处置的环境问题?按照“分级分类、统筹衔接”原则,进一步划分“十无”问题共三大类,通过线上工作流程实现各渠道上报问题逐级过滤。小广告、卫生死角、非机动车乱停放等简单事项为一类问题,由街巷长依托环境理事会和志愿者解决;大件废弃物、建筑垃圾等为二类问题,由街巷长牵头,城管、城建等专业部门协同解决;违法建设、群租房等为三类问题,由街巷长上报,指挥部统筹各部门力量解决。

为了更直观的给记者解释清楚,3月14日上午,肖华强处理完手头的事,提前来到自己分管的西花市大街查看,以往,他会在中午午休时间来。在西花市大街南侧的链家地产前,他看到电动车摆放凌乱,当即拿出手机进入“环境卫士”APP,拍照、线上提交、协调商家现场办理……整个过程不到5分钟。“商家很配合,这种城市治理需要精细化,所以现在地上发现个烟头、纸屑,大家都会主动地捡起来。”肖华强说,“这种模式,需要各方力量的加入,比如,西花市南里西区就有227名党员、33个楼门干部加入到城市环境共建共治共享的队伍中来。”

去年,一直是东城区问题点位高发区的西花市大街,经过半年多的努力,现如今,已经从“黑名单”上移除了。肖华强说:“这都是大家的努力,说明这个‘环境卫士’信息化指挥运行体系很有效,实现了城市环境共建共治共享工作格局的要求。”

□本报记者 白莹 文/摄

李园园(白纸坊街道建功北里社区党委副书记)

曲艺文化搭桥 居民找回邻里情

■服务密码:党建带路 文化吸引

违建拆除了,便民设施建起来了,各个街道社区的“硬”件得到了升级,可如何让居民们打心眼儿里觉得社区生活有滋有味儿,还要靠“软”件的完善。

“我们首先想到的就是要靠‘文化引领’。”白纸坊街道建功北里社区党委副书记李园园告诉记者,他们社区规模相对较大,但是,平日里参加社区活动的居民却都是 “熟面孔”,为了破解这一“瓶颈”,他们尝试着从居民感兴趣的群众文化入手。

经过一系列的调研和座谈,建功北里社区党委发现,曲艺演出贴近百姓生活,深得居民喜爱,但目前扎根基层社区的曲艺演出团体却不多。于是,他们积极协调、挖掘资源,携手北京周末相声俱乐部共同打造了社区曲艺文化平台“天赐曲艺坊”。再加上“建北讲习坊”和“惠民自助坊”,共同构建了社区党建创新的三部曲。

一桌、一椅、一醒木……每到周六上午9点,建功北里社区活动室就化身曲艺坊,邻里街坊则变成了“专业”演员和观众。大家用评书、相声、快板等曲艺形式,讲述关于社会主义核心价值观、党员先进事迹、家规家风、廉政自律等方面的故事。台上演得认真,台下听得专心。

“打竹板,我笑哈哈,上台来把社区夸。党支部我们书记他,领导咱们把根扎……”一段合辙押韵的快板书《夸夸社区志愿者》,引得居民观众跟着节奏,不住的拍手、点头。说书的老人是建功北里3区1号楼的居民张桂贞,今年87岁。她告诉记者,她从小爱听侯宝林的相声,听了一辈子。耳濡目染之下,就学会了很多东西。

李园园笑着说,“因为曲艺坊,张桂贞老人成了‘社区明星’。而其他的社区老党员、普通居民和单位在职党员,也从迎面不识,到点头聚首,到成了亲密‘坊友’。居民们都觉得,找回了久违的邻里情谊,大家作为社区分子的归属感也增强了。”

此外,针对社区青少年,曲艺坊还开设了主持技巧、相声表演等方面的讲座,通过学习绕口令、听故事,让孩子们学到了很多中华传统文化知识,掌握了一些曲艺基本技巧。同时建立“天赐曲艺坊”微信群,及时发布活动信息,促进“坊友”学习交流。

李园园介绍,除了曲艺坊,“建北讲习坊”及“惠民自助坊”也成了居民“新宠”。“建北讲习坊”是在街道讲习所的基础上,引入外部教学资源,融合红色宣讲团、党课讲座及道德讲堂等平台,打造而成的学习交流阵地。而“惠民自助坊”则是集议事协商、法律讲座、技能培训等为一体的居民素质提升平台。

2017年,建功北里社区将社区党建工作整理编制成纪念册《手写的初心》,记录全年党建活动、展示党员心声。“这是一本非常珍贵的册子,记录了党员群众的每一个幸福的瞬间,更记录着我们社区党委引导居民参与社区自治的历程。”李园园说。

□本报记者 陈曦 文/摄

李征(清源街道滨河西里北区居委会主任)

巷长热线24小时开机

■服务密码:发动志愿者 群治更有效

3月16日上午9点,大兴区清源街道滨河西里北区居委会主任李征正在巡查中。她一边端着手中的小本,一边记录着新发现的问题。2013年,李征开始担任社区居委会主任。滨河西里北区有居民933户,居民达8000余人。这个老旧小区中,还建有42栋6层高的楼房。5年中,她用脚丈量社区中的每一个角落,用心倾听居民的每一个需求。

去年10月,李征又多了一个新角色——社区巷长。“231米”是社区巷长李征负责的街巷长度,虽然距离不算长,但是这里的地理环境却并不简单。学生、居民;老人、小孩;车流、人群……短短的两条小巷,让巷长李征“操心”的地方不少。

因为有着5年的居委会工作经验,李征开展巷长工作后,也迅速借鉴了其中的管理方法。“简单的概括起来就是自己主动发现,再加上志愿者的群防群治力量配合。”每天,李征都会来到社区中。通过巡查、走动,来了解、发现社区中的变化和需要解决的问题。担任巷长后,24小时开通的巷长热线也成为她了解社区民生的主要途径。

不仅自己去主动发现问题,“红袖标”志愿者在社区管理中发挥着重要的作用。“我们社区的志愿者从周一到周日,都会在社区中巡逻。一天两名,上下午都会坚守在岗位上。”李征介绍,正是主动发现和志愿者配合的方法,也让社区中的一些棘手问题得到妥善的解决。

路灯故障是滨河西里北区一个让居民头疼的问题,因为归属权存在争议,每次维修时都会遭遇一番拉锯战。居民的难题李征记在心里,她及时向有关部门进行反映。在街道工作人员的协调和帮助下,最终黑着的路灯亮了起来。

担任巷长后,李征帮助居民解决的问题不只这一件。路面上的井盖问题,街上乱停车的问题,垃圾乱放的问题……不管是她自己主动发现的,还是志愿者巡逻中了解的,居民在巷长热线中提到的事,李征都会认真去解决。

“巷长,我想请您帮助解决解决学校无照商贩的问题啊。”李征负责的小巷中有一所学校,时而出现的游商不仅扰乱着街上的环境,更让不少家长担心学生的食品健康问题。听到居民的反馈后,李征忙活着解决起来。

发动“红袖标”志愿者参与巡逻,进行及时劝阻。除此之外,李征还带着居委会的工作人员和街道城管的工作人员协商。制定有效的管理办法,对校门口的游商监督管理。经过大家一段时间的付出,如今校门游商少了很多,小巷的环境和秩序也得到很大的改善。

担任巷长半年多的日子中,虽然自己要操心的事情很多,虽然自己的手机这部巷长热线要保持24小时开机的状态,但是李征坦言她还会坚持用脚、用心做好巷长工作,让小区环境变得更整洁,居民生活更舒心。

□本报记者 盛丽 文/摄