鲜花烂漫时 他在丛中笑——景区公园“花匠”的故事

2017-03-31 来源:劳动午报

这是鲜花怒放的春日;这是春光无限好,赏花正当时的季节;这是人间最美的四月天。桃花的绯红,杏花的芬芳,樱花的浪漫,玉兰的高洁……在这鲜花烂漫的背后,是园艺工人的精心呵护。他们甘当护花使者,用汗水和智慧浇灌出娇艳的花朵。

陈春芸:只为那片落“樱”缤纷

玉渊潭公园园艺队职工陈春芸。

以“花开玉渊潭 报春第一枝”为主题的北京玉渊潭公园第29届樱花文化活动,3月17日正式拉开了序幕。不少人都趁着周末带上家人来到玉渊潭一睹樱花漫天飞舞的美景。而每一株樱花树的怒放都离不开一个人——樱花培育专家陈春芸。

陈春芸是2005年入职玉渊潭园艺队育苗地的。经过几年的锻炼和成长,她逐渐成为园艺队的一名“全工种”的樱花培育专家。说“全工种”是因为樱花育苗地虽小,但集采种育苗、修剪养护、樱花促培、植保施肥等多门技术于一身;说陈春芸是樱花培育专家,是因为她十余年专门从事樱花养护、花期促培,通过查找资料和工作积累,整理了大量的工作数据和资料。一谈起樱花易得的病虫害、谈到花期温湿度的控制,不善言辞的陈春芸便打开了话匣子娓娓道来,宛若专家授课一般。

为了能够使北京市民尽早观赏到樱花盛开的美景,每年的2月底开始,当大家还沉浸在春节的喜悦中时,陈春芸已经开始了一年中最为繁忙的工作——樱花促培。此时正是樱花早春促培的关键时期,陈春芸带着徒弟对温室大棚里的三百余棵樱花开展加温促培工作。为了掌握樱花的生长萌动情况,陈春芸每天要辗转于五个温室,六日无休,一天至少看四次温湿度表,要是天气降温,还要“夜查”;临近樱花节前期,如果温湿度高了,樱花的鳞片萌动速度过快,还要采取开关窗户和将樱花移出大棚等措施达到降温效果。为了维持樱苗生长的最佳温度和湿度,有时每天要开关温室大棚窗户10多次。为精准控制花期,最及时准确地向领导提供第一手樱花促培资料,确保樱花能够如期开放,陈春芸整日泡在温室大棚里,伴随着难闻的肥料气味、湿热的工作环境,及时根据室外温度调整大棚内的养护措施,调控好温度和湿度,认真观察并做好记录。

几年下来,陈春芸笔下记录的樱花促培日志已经有厚厚的一摞,但她常常谦虚地说:“在樱花养护、促培方面我可不敢称专家,只能多积累些基础数据供领导和工程师们参考罢了。我本人也是半路出家,希望能以勤补拙,把地里的这些樱花养好,让游人看着花这么漂亮,多照几张相,我也就心满意足了。”朴实的话语从她口中说出来是那么的自然、简单和轻松,但在这话语的背后,陈春芸付出了多少汗水只有她自己最清楚。

在北京,春秋季节风大,往往正打药时,突然刮来一阵旋风,会把药刮得满身都是;夏天高温酷暑,为了防止发生高温打药带来的次生病害,她早晨6点多就提前到岗。打药车加满水后重约300斤,苗地里坑洼不平,路窄,还有上坡,对于身材瘦弱的她来说,每次推车都不是一件容易事,经常磕磕碰碰……陈春芸从来没有抱怨过,她觉得为了游客,一切都是值得的。

□本报记者 邱勇 文/摄

范桂义:梅花香自苦寒来

中山公园园艺班职工范桂义。

3月23日一早, 淅淅沥沥下起了小雨,中山公园园艺队的范桂义望了一眼天空,然后径直来到了种植梅花的区域。“这雨下的小还没什么大事儿。如果下大了,就该排水了。”范桂义下意识地说。

2001年,因工作需要,范师傅被调到园艺班,主要负责梅花等露地花灌木的日常养护和室外花坛花卉布置任务。到现在,范桂义照顾梅花已经16年了。经过十多年的朝夕相处,如今范桂义已经能读懂梅花的“语言”了。

中山公园的梅园中栽种着包括杏梅、樱李梅和真梅等三大种系在内的百余株30多个品种的地栽梅花。其中,最著名的是两株以中山公园命名的“中山杏梅”。据范桂义介绍,这两株梅花是著名园林学家、园艺教育家,享有“梅花院士”美誉的陈俊愉先生在中山公园发现的,它不同于之前的所有梅花,是一个新品种,故为其命名为“中山杏梅”。

范桂义本就特别喜欢花,对园内的花草都是格外关注,对梅花更是小心呵护。“跟植物打交道需要你多观察,梅花开得多了,开得少了都不行。”范桂义说。每年三月中旬到四月初,是梅花盛开的时节。而在梅花盛开的前后,都是范桂义跟同事忙碌的时候。花期前要修整枝条,花期后也要进行梳理,这样来年梅花才能开得更好。

在范桂义眼中,每一种梅花都有自己的生长习性,而且每一株梅花都与众不同。花开得好不好,叶子是否繁茂、枝条长得是否粗壮……这些都是范桂义与梅花的交流方式。

近几年,范桂义发现一株梅花上一个原本粗壮的侧枝变弱了。于是每年范桂义都对这个侧枝格外注意。“都是养了好多年的梅花了,砍了不仅很可惜,还会影响整株梅花的美观。所以我希望能通过外在的养护手段帮助它。”范桂义说。范桂义还告诉记者,如果梅花植株变弱的话,它的表现特征不一定是开花少,反而会出现开花量特别多的景象,拼了命也要留下最多的种子。这时候,就需要及时察觉,并采取措施。去年范桂义发现这个侧枝又弱了些,今年他还在继续想办法。

遇到问题范桂义总会拿出不认输的劲头儿,学习、摸索、实践、总结,将大量的心血倾注到露地花灌木的养护上。日复一日,年复一年,他带领组员们精心地养护着露地花灌木,浇水、施肥、除草、修剪,在每一棵花灌木上都洒下了他们辛勤的汗水。他们用灵巧的双手,给众多花灌木赋予了优美的树形姿态,不论春夏赏花,还是秋季观叶,一株株露地花灌木都堪称精品。

“梅花香自苦寒来”,范桂义和同事们的默默坚守,耐住一个个苦寒的日子,才有了今日的梅花飘香。每年早春公园举办的梅兰文化节,梅花盛开如雪如云,幽香四溢,惹得过往的游客纷纷驻足留影,赞不绝口。对范桂义来说,这无疑是对他最好的回报。

□本报记者 杨琳琳/文 邱勇/摄

牛夏:精心培育 让巨魔芋首次在国内绽放

北京植物园园艺工程师牛夏。

北京植物园可谓是个花的海洋,植物的天堂。这里有月季园、桃花园、牡丹园、芍药园、丁香园、海棠栒子园、木兰园、集秀园(竹园)、宿根花卉园和梅园。除此之外,北京植物园展览温室还有来自世界各地的数千种热带亚热带植物。

提到北京植物园展览温室,就绕不开一个人——牛夏。2003年,牛夏从法国国立园艺学院硕士毕业后到北京植物园参加工作,是植物园温室的一名园艺工程师,坚守一线岗位已经10多年了。

牛夏尤其热爱这份与植物相伴的工作,干起活儿来也是格外认真、热情。每一次花卉展览活动她都全心投入。自首届北京植物园兰花展至今一直参与到规划设计、展览布置之中,13年来累计接待公众游客150余万人次。从马尔代夫的海底世界到瓦努阿图的火山喷发;从亚马逊热带雨林到巴西稀树草原林;从深谷幽兰到碧海云天……她设计制作过电梯音符、照片墙,她漫山遍野地寻找布展需要的朽木、山石等。在布展中她登高爬低、负重搬运,宛若跳跃着的精灵。她装裱每一枝花都做到极致,稍有瑕疵宁可从头再做,只为游客们在徜徉花山花海花瀑布中、驻足花门花墙走廊前时惊喜地发出一声“太美了!”的赞叹。

此外,牛夏还把保护濒危植物作为自己的使命和毕生追求。2011年5月27日,牛夏负责的科研技术团队攻坚克难,经过一系列反复试验、精心培育,最终使得巨魔芋花序在北京植物园成功绽放,这在国内尚属首次。媒体竞相采访,美国科学杂志Science专版报道,英国爱丁堡皇家植物园园长特来观赏,一时间引起国内外业界乃至全社会广泛关注,前来观看的业界人士与游客络绎不绝。作为世界公认的三大珍稀濒危植物之一,巨魔芋是植物园收集的旗舰种,而全世界范围内巨魔芋开花记录屈指可数。数十年甚至上百年的栽培过程都难见到开花,因此我国首次巨魔芋开花标志着北京植物园收集保存植物与栽培技术水平跻身世界一流。

更让世界惊叹的是2013年夏天,巨魔芋又一次经牛夏团队的试验栽培成功绽放,而且在一个块茎上同时开出四个花序,世界罕见。牛夏带领课题组成员,夜以继日,连续进行了一系列科学实验,终于成功得到了四株果序,这是我国第一次实现巨魔芋结果,同时对推动我国魔芋产业有重大意义。

作为精心培育巨魔芋的“保姆”,牛夏一谈起她的花就兴致勃勃,但对她自己为此所付出的心血和努力却始终避而不谈。而事实上,在此过程中,她和她的团队经受了很大的压力,克服了重重困难,付出了太多太多。他们首先要解决的就是技术难题。还记得2011年,第一次看到花芽萌出,大家还在为到底是花芽还是叶芽争论不休时,牛夏通过反复查阅资料,仔细进行甄别,最终确定它就是花芽,并精准地预测了花期;在2013年四胞胎的开花过程中,牛夏更是承受了很大的压力,大胆探索使用花芽诱导新方法,再配合使用人工去除总苞片助产等一系列技术手段,才最终确保了四胞胎花序的逐一顺利开花。同时,她克服了长期处于高温高湿环境的艰苦条件,全力以赴、无怨无悔地照料着她的“宝贝孩子”。特别是2013年春,当发现四胞胎冒出花芽时,正赶上春寒料峭但又已停暖,为保障巨魔芋花芽正常生长所需要的温湿度等条件,牛夏从4月8日看见花芽开始,直到7月24日最后一朵花序顺利开放完毕,一直守在实验室,晚上就躺在生产温室的椅子上,长达3个多月的时间里,她几乎与巨魔芋寸步不离,通过这样艰苦卓绝的付出最终确保了巨魔芋“四胞胎”的成功绽放,再次填补了国内空白,创造了世界纪录。

作为一名热爱园林事业的园艺工作者,牛夏14年如一日,朴实如初,脚踏实地,吃苦耐劳,悉心地培育着成千上万株植物。在负责凤梨科植物的栽培养护中,北京植物园收集的种质资源在国内是最多的。观赏凤梨叶缘都是锐刺,比月季、仙人掌更甚的是这些刺全部为长且硬的倒钩刺,一旦扎上连皮带肉刮掉一片。尽管经常挂彩,她也没有怨过这些扎人的花儿,反倒对那些倒钩刺呈镰刀或弯月型观赏价值极高的品种欣赏不已。在牛夏眼里,只要植物能绽放美丽就是她最大的心愿。

□本报记者 杨琳琳/文 邱勇/摄

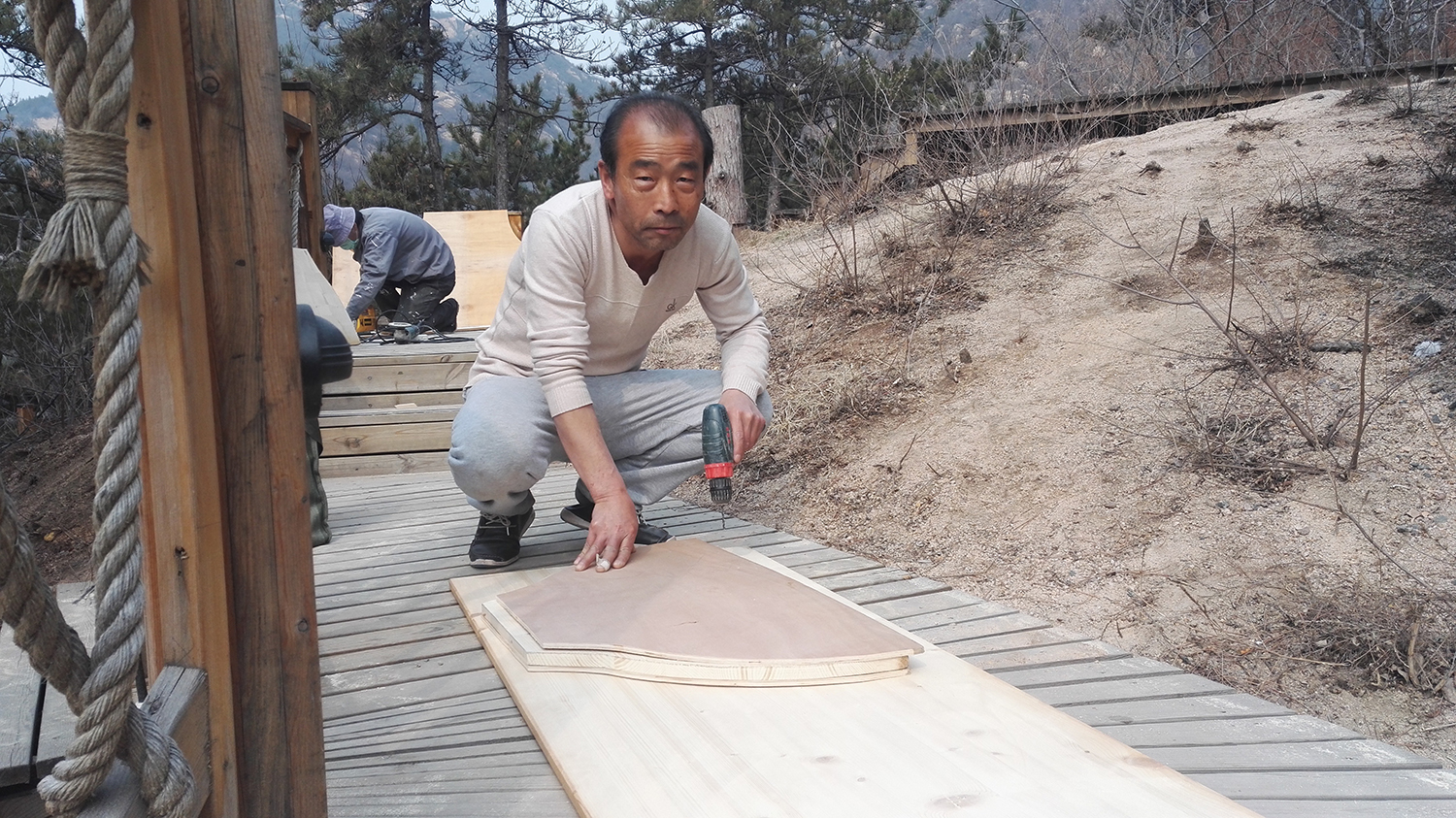

王占英:像呵护孩子一样 让“洋植物”在大山中安家

云峰山自然风景区薰衣草培育职工王占英。

距离密云水库北不老屯镇燕落村北三公里外的大山之中,有一处堪称大自然鬼斧神工之作的云峰山自然风景区,被誉为神仙的洞天福地。那里有山有水,有花有草,有静禅的院落,有小资的餐厅,有童话的树屋……是京郊难得的一片世外桃源。而吸引记者前往的,是那里拥有十亩品种纯正的英国狭叶薰衣草。

狭叶薰衣草虽然被称为英国薰衣草,不过并不是英国原产的植物,它原产于地中海地区的西部,主要产于西班牙北部的山脉与庇里牛斯山脉。而跟地中海地区相比,密云云峰山地区每年的平均气温都在7-9度,虽然夏季山上凉爽宜人,但冬季的严寒和酷暑的暴热,还是给狭叶薰衣草的生存环境,提出了不少的挑战。为了让京城的人们一睹薰衣草的风采,这里的培育工人们与山里的环境展开了“斗智斗勇”的辛苦历程。

记者于三月下旬进山采访,在那里,记者见到了55岁的培育工人王占英,他皮肤黝黑,面色有些苍老,看起来就像当地的农民。但让人意想不到的是,王占英家住北京西城,是典型的“城里人”。为了实现个人追求,他心甘情愿跑到这大山之中养花种地。

“培育这些薰衣草的确花费了我们很大的功夫,对它们的悉心照顾,就像对待自己孩子一样。”王占英告诉记者,云峰山是在2008年正式引进狭叶薰衣草的,当时的他也几乎是重新学习这种植物的培育方式和技术。

“由于山上地少,我们第一次引进狭叶薰衣草只引进了四五亩地,都是从国外空运而来的。”回忆起培育之初,王占英非常感慨。为了帮助这种“洋植物”适应北京的气候,王占英和工人们一起改良山区土壤,研究狭叶薰衣草的成长规律,什么时候灌溉,什么时候帮薰衣草进入冬眠等等,都要逐一研究和实践。

但再多的付出也要经过四季的检验才能过关。王占英回忆,有一年冬天,北京特别冷,云峰山上的温度达到了零下二十多度,“那几天,我心里都是七上八下的,记挂着山上的薰衣草能不能熬过冬季。”王占英笑着说,“当时的心情,就像记挂自己不在身边的孩子一样。”果然,第二年开春,天气回暖,再度上山的王占英看到一半的薰衣草都死了,一方面觉得心痛,另一方面也激发了王占英的研究劲头。于是他带头再次扦插培育,重新种植,一边重新开始,一边进一步完善培育技术。

“浇水、施肥、剪枝、护盖……每一次精心的培育都能得到薰衣草越来越好的回馈。”王占英笑着说,经过一番努力,现如今的英国狭叶薰衣草早已适应了北京的气候,在云峰山上安了家。到了花季,总有无数慕名而来的游客登山赏花,王占英也会在花田里驻足欣赏,看着游客们流连忘返的神情,他心里也倍感欣慰,“再多的付出也都是值得的了!”

如今,每年6月的薰衣草花季,云峰山都会举办薰衣草节。花开时节,整个山谷里弥漫着醉人的浪漫气息,游人可以看到、闻到、摸到,甚至吃到薰衣草,全方位体验薰衣草的美。

□本报记者 王路曼 文/摄

赵一喆:365天的汗水 只为牡丹十日花开

劳动人民文化宫园林绿化部副部长赵一喆。

养花不仅可以陶冶情操,还能美化环境,给人增添乐趣。喜欢养花的人以女士或老人居多,可今天我们的主人公却是一个例外。他喜欢花,自比冯梦龙小说中的“灌园叟”秋翁,甘当“护花使者”。他就是劳动人民文化宫园林绿化部副部长赵一喆。他说:“花是有灵性的,只要你好好地呵护它,它就会开出美丽的花朵回报你。”

小时候,看着姥姥姥爷摆弄花,赵一喆就很感兴趣。五六岁那会儿,别的男孩子都拿着汽车满街撒野玩儿,自己却跟在姥爷身后,看他怎么种花养花。“我记得,当时每到冬天,我就会把萝卜根、白菜根泡水里,不多久,看见开花了,心里就特别高兴。”赵一喆说,姥爷看见了,就会说:“这孩子,以后可别当了花匠啊!”真真应了姥爷的那句话。大学时,赵一喆考取了北京农学院,学习园林绿化专业。从此,便开始了与花草树木打交道。

三年前,赵一喆来到劳动人民文化宫。“记得第一天上班时,那是个雪天,科里所有的人都在园子里扫雪,扫到牡丹园时,当时的科长告诉我这里的很多植物年龄比我都大多了。”之后,他一干完案头工作,就会到园子里转,琢磨如何将他们养护得更好。园子里一共有714 棵古树,西区种的是牡丹,五色琉璃门前面种的是白玉兰……这些他都了如指掌。

由于红墙周围多种植古柏,所以郁闭度高,套栽牡丹,最合适不过了。现在园子西区有2000多株,有四五十年的,也有十几年的,一共有20多个品种,按颜色分黄、绿色是比较稀有的品种,园子里也有种植。

养花,正所谓,养活易养好难。“牡丹开花在4月中旬,花期也就10天左右。”赵一喆说,为了这10天,他和绿化科的同事们要忙活355天,开花的10天里更要精心呵护,尽可能让牡丹花开的好、延长花期。浇水、施肥、修剪,一年四季,赵一喆一刻都不得闲。进入夏天后,天气热了,牡丹也进入了休眠期。到九十月份,是牡丹长根的好时期。从十一月到第二年的二月,是牡丹的冬眠期。“摸准了牡丹的生长周期,就知道如何‘伺候’它了。”赵一喆开玩笑地说。

赵一喆介绍,牡丹最怕一种名叫蛴螬的肉虫子,这种虫子是一种地下害虫,吃肉质根 。如果受害,就会出现营养不良,长势不好。“所以,我们会在花后期施用一种药物,消灭害虫。”赵一喆说。

平时的时候,为了达到最佳的观赏效果,整形修剪是必不可少的环节。“尤其是在开春,绿化部的人员就会全员上阵,把枯枝死枝、地下生长的萌孽等都剪掉。全年还要中耕除草,因为牡丹喜欢疏松的土壤。”赵一喆说。

再过几天,牡丹就要开花了。这也是赵一喆最兴奋的时候,他也因此成了园里小有名气 的“牡丹达人”。

□本报记者 白莹 文/摄

耿照明:松红梅花开 就是最幸福的事儿

世界花卉大观园园艺师耿照明。

“每天早上7点半,我就准时进园子观察各类花木、植物的长势,哪些花木需要浇水了,哪些植物有了虫害,哪里需要修剪,都要一一记下。这么多年,养护它们,跟它们有很深感情,就希望它们长得好好的,郁郁葱葱,花开得缤纷夺目。”世界花卉大观园的园艺师耿照明笑着对记者说。

世界花卉大观园是北京市一所集观光旅游、科普文化、购物餐饮等活动于一体的大型植物园,是北京市四环以内最大的植物园,并以其独具特色的花卉而著称。它由7个大温室和15个花园广场组成,各温室内的植物千奇百怪、花团锦簇,世界花卉文化和精美的园林艺术在这里交相辉映,可谓“揽天下奇花异草,聚世界经典园林”。

今年51岁的耿照明,老家在河南南阳。1995年来京时,他就跟花卉、植物打交道。2003年,他来到北京花乡花木集团有限公司工作。2004年,进入北京花乡花木集团有限公司下属的世界花卉大观园做园艺师,到现在,他已在世界花卉大观园工作13年了。他和大观园里的园艺师们一起负责着1000多种花木的养护工作。

耿照明说,养护花木是个特别需要耐心的活儿,因为植物不会说话,无论长得好了、坏了,还是水多了水少了……都需要园艺师去观察,并及时采取措施,精心呵护。

“就拿这时候开得正好的松红梅来说吧,松红梅原产新西兰、澳大利亚等地区,耐寒性不强。因其叶似松叶、花似红梅而得名,又因其重瓣花朵形似牡丹,也称松叶牡丹。其花朵虽然不大,但花色艳丽、花形精美。有着淡淡的清香。”耿照明娓娓道来。

耿照明告诉记者,松红梅喜凉爽湿润、阳光充足的环境,生长适温为18℃-25℃。冬季要求保持-1℃以上的温度,夏季怕高温和烈日暴晒,其他季节需要充足的光照。它的耐旱性较强,对土壤要求不严,但以富含腐殖质、疏松肥沃、排水良好的微酸性土壤最好,忌高温多湿,更要严防排水不良,长期积水。

对植物来说,一年四季的每个时期都是非常重要的,都需要园艺师的精心照料。耿照明说:“每年花期过后要进行一次细致修剪,以达到矮化树冠、保持树形美观的目的,并且还能促使植株萌发新的开花枝。修剪时需要注意,除一些影响株型的枝条可完全剪掉外,其他枝条不可全部剪去,一般剪去一半或三分之二即可。因为松红梅已经成熟的木质化枝条上没有具有生命力的芽,如果修剪过重,只留下老熟的枝条,植株将无法恢复生长。”

修剪后耿照明会给松红梅施一次速效无机肥,以促使植株生长,保证第二年开花。耿照明说,由于松红梅的根系距离土壤表面较近,所以松土时要格外小心,尽量避免翻动土壤,以免伤害根系。

“在所有花木的养护中,一定要秉着‘干透浇透’的原则进行浇水。”耿照明接着说。水对花木的生长来说太重要了,但是水一旦浇多,花木的根部容易腐烂,那么花木就无法从根部吸收营养,就很容易枯萎、死掉,所以他们在浇水的时候一般会等花木干透了再浇水,而且一定要浇透。通过观察土的颜色、新叶是否微蔫来看是否干透。在浇水的时候,则会根据花木的长势、大小、枝叶繁茂程度、根系深浅,决定浇多少水。

“我们这儿除了松红梅,还有金香雀、曼陀罗等各种美丽的花儿。每天走在园子里,看到它们在我们的精心呵护下开出那么美丽的花儿,是我非常幸福的事儿。”耿照明深情地说。

□本报记者 余翠平