东城区档案局抢救“城市记忆” 3万张照片记录东城变迁史

2016-03-25 作者:记者 边磊 通讯员 乔斐

小时候的庙会您还记得多少,前门大街以前是什么样,过去的正阳楼饭庄门店和招牌跟现在比有什么不同……城市发展的脚步越来越快,老店铺、老楼、老街老景慢慢消失,人们对过去城市的记忆也越来越淡。

从上世纪90年代开始,东城区档案局(馆)开始用照片、视频记录城市发展脚步,陆续拍摄了3万余张照片和诸多影像资料,尤其近两年,东城大量小商品市场关门停业,老菜市场升级改造,老居民楼搬迁腾退,东城区档案局都进行了跟踪拍摄,内容涉及民俗风情、城市改造、文物修缮、重点工程项目等方方面面。这些照片和资料将陆续在网上公布,为百姓留下城市的记忆。

抢救性拍照3万余张

看见什么就拍下来,已经成了东城区档案局工作人员高建军20年来的习惯。

从上世纪90年代开始,高建军逐条胡同、街巷去拍摄,王府井大街、平安大街改造之前什么样,都被记录了下来。名人故居,胡同原貌等,高建军拍摄的照片资料足有几千张。

这样的工作也得到了其他同事的响应,前前后后有4位工作人员和高建军一起,背起相机走街串巷。

“90年代,北京市的城市改造工程就已经逐步开始了,到了近几年,拆迁、改造的速度更是加快,我们的拍摄工作不再是随手拍,而是变成一个系统的工程。”东城区档案局局长胡家文介绍说,尤其今年随着疏解步伐加快,城市的面貌更是日新月异,城市变化得快了,老街巷保护更是重要,他们在进行抢救性拍摄和记录。

去年年初,东城区档案局工作人员便开始对着东城区政府工作报告进行研究,哪些市场要搬迁,哪些地方要升级改造,全都在他们的小本子上记得清清楚楚。去年一年,东城区档案局共拍摄了照片4500余张,加上90年代以来的照片,总共有近3万余张照片。

从老照片看城市变迁

打开这些老照片,虽说只是20余年的记录,可拿起来对比,不由感叹北京的变化真大。

东城区档案局工作人员贾庭松主要负责今年的照片拍摄工作,他找出了几组照片,“这是2002年前门的薛家湾胡同39号。”照片上小院墙面斑驳,不少地方剥落了,露出里面的砖石,破旧的木门顶端,一排字依稀认得是钱氏宗祠。在今年拍摄的照片里,钱氏宗祠已修缮得古色古香,青砖灰瓦里透出古祠的历史韵味。

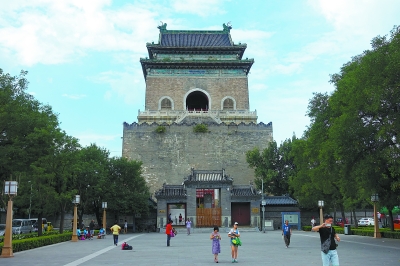

“这是2004年拍的鼓楼广场,当时,鼓楼底下乱七八糟的,还有一些违建。”贾庭松拿出前不久刚刚拍摄的鼓楼广场的照片进行对比,照片上,私搭乱建已不见踪影,临街的商铺也得到整治,鼓楼和钟楼展示出本来的庄严。

西打磨厂胡同的一组照片,记者看到,十多年前的胡同里,写有“正阳楼饭庄”五个字的招牌高高竖起,饭店上下共有三层,虽说是黑白照片,可还能从门店上看出它当年身为老北京八大楼之一的盛景。但在去年拍摄的照片里,前门地区进行修缮整治,同一个角度,同一个方向,昔日景象已经变了模样。

“1990年的西忠实里,路面坑坑洼洼还是土路,右手边是护城河。”贾庭松向记者展示了西忠实里、天坛周边简易楼、宝华里、西河沿等棚户区、简易楼20多年的变化,照片上,这些简易楼、棚户区看起来还不那么破旧,跟如今的陈旧沧桑形成鲜明对比。

还记得小时候的庙会、灯会都有哪些好玩的吗?在十多年前的照片上,地坛庙会、龙潭庙会,人山人海,孩子们拿着糖葫芦,坐在爸爸的脖颈上,看着老北京叫卖表演呵呵地乐着。还有消逝了的蟠桃宫庙会、老北京灯会,都能在照片上找到回忆。

将成城市改造历史依据

小小照片是城市变化的缩影,留住人们回忆的同时,也展现了城市变迁和发展。

东城区档案局里有三组前门大街的巨型照片,每一组全部展开将近30多米长,由一个一个店铺照片拼接而成,这是东城区档案局工作人员张金华分别在1995年、2003年、2008年拍摄的。前门大街两侧商铺林立,都在这样一个照片长卷里得到体现。

胡家文介绍,历史上很多建筑、工程和老街老景没有留下系统的照片,多年过去以后,想开展修复工程,想缅怀历史,发现当年的真实照片资料少之又少,很多时候,反而是外国人手里比我们更多。“如今,我们开始着手系统地拍摄这些照片,希望在若干年以后,为我们城市改造、城市历史风貌保护和发展建设提供一些珍贵的历史依据。”

“所以说,这些照片是有历史使命的,而不是放在库里沉睡的。”胡家文介绍,现阶段,东城区档案局已经制作了3期刊物《城市记忆》,把这些照片陆续收录出版,让更多人看到这些照片。目前,东城区档案局正在制作照片档案管理系统,还想打造一个关于“城市记忆”的数字档案馆,让更多人看到这些珍贵的历史记忆。

图为2015年拍摄的钟楼及广场,私搭乱建已不见踪影,临街的商铺也得到整治,鼓楼和钟楼展示出本来的庄严。