特别报道|12项协议助力京津冀人力社保协同发展

2017-03-02

作者:马超

来源:劳动午报

居住在燕郊的40万北京人看病不用愁了,在燕达医院可以直接用医保卡;京津冀三地职称可以互认……一系列惠民政策,得益于北京市人力社保局3年来落实国家京津冀协同发展规划纲要,非首都功能疏解,推动京津冀人力社保协同发展。3年来,三地共签订12个协议,促进了人力资源有序合理流动。

促进就业创业服务一体化

就业、创业一体化服务,这是市人力社保局围绕“疏解整治促提升”大局的举措。

各区根据区域功能定位,出台了一系列政策措施。顺义区对到津冀发展的企业使用五彩浅山地区劳动力给予社会保险、岗位和工资补贴。石景山在迁安设立社会保障事务服务中心,为首钢在唐山地区所属企业提供失业管理、社保经办等服务。

促进京津冀公共服务共建共享,依托本市现有的《人力资源服务规范》《人力资源服务机构等级划分与评定》等地方标准,三地共同研究制定统一的标准。

在河北大学共建留学人员创业园和在线创业服务平台。邀请“千人计划”、“海聚工程”入选专家和国内外知名创业者,通过网络授课对三地留学人员创业者进行指导。

在河北省建立50个家庭服务员、养老护理员培训输出基地,并建立了京冀家政服务企业与基地对接机制和信息共享平台。三地联合开展了家政、养老、育婴等家庭服务职业技能大赛。

建立跨地区劳动保障监察案件协查机制,实现劳动监察案件“一点投诉、联动处理”。截至2016年底,我市与津冀协查案件41件。

推动社会保障顺畅衔接

3年来,市人力社保局推进异地就医直接结算,实现了社会保险关系的转移接续,推动社会保险服务资源共享。

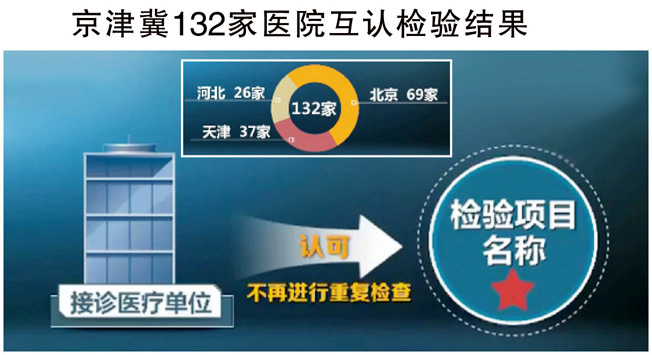

目前,三地1万余家医保定点机构实现了互认,三地长期驻外和退休后异地安置的基本医疗保险参保人员,都可从中选择异地就医定点医院。

2016年,三地间社保关系转移接续业务量已经占全部业务总量的20.23%。

为三地发展提供人才支撑

市人力社保局推动人才资质互认、推动高端人才资源共享、 搭建人才引进和科技成果转化平台、搭建三地按需选才平台等。

破除限制人才自由流动和优化配置的体制机制障碍,实现在国家设定的职称系列、等级范围内的专业技术人员职称资格互认,专业技术人员继续教育证书互认,三地外籍人才工作资质互认,以及三地人力资源市场从业人员资格互认。

建立京津冀高层次人才信息数据库,共享1600余名高层次人才信息。三年来,先后组织纳米技术、生物医药、高端装备制造等多个领域400余人次高层次人才服务三地。

围绕三地重点发展产业和科技创新重点领域,联合引进留学人员、博士后等国内外高层次人才。三地还联合开展引智成果对接、项目考察引进等活动,共建中国(河北)博士后成果转化基地,引导支持在京博士后、研发机构和企业到基地转化科研成果。

2016年,三地共举办京津冀区域、通武廊地区、博士后、留学归国人员、外籍人才等各类现场、网络招聘活动14次,共3100余家企业提供就业岗位6.3万余个。

深化新机场等重点区域合作

支持曹妃甸协同发展示范区建设。推动在曹妃甸建立人力资源和社会保障服务中心,服务入驻曹妃甸的北京企事业单位。对高校毕业生到曹就业和入驻的市属国有企业引进海内外高层次人才出台支持政策。

支持新机场建设,制定鼓励企业招用新机场建设地区转非和失地劳动力的就业优惠政策。

重点解决燕郊等北京周边本市居民的就近就医问题。出台政策,使居住在京冀接壤的14个县(市、区)的北京参保人员,可在居住地共335家定点医疗机构就近就医,享受北京的医保待遇。将北京医保系统与燕达医院联通,实现燕郊地区40万北京市参保人员就近就医持社保卡直接结算。