工必求臻 艺必求精——走进著名非遗传承人的工作现场

2018-11-23 来源:劳动午报

王致和腐乳,有300多年历史了;

同仁堂安宫牛黄丸,有300多年历史了;

柳泉居京菜,有400多年历史了;

吴裕泰花茶与盛锡福皮帽,包括翰林院五虎棍法,都有接近200年的历史了;

……

这些在北京地界上名闻遐迩的珍贵技艺,多年来究竟是怎样传承下来的?特别是面对现代化与全球化的浪潮,这些老牌技艺如何通过创新重获新生?

让传统焕新,让技艺出彩,靠的都是技艺传承人。午报记者近日走进北京著名的非遗技艺现场,对一批非遗传承人进行了贴身采访,告诉读者,传承的故事照样很精彩——

陈宏(王致和食品有限公司副总经理、首席技师)

不断探索技术革新 做行业领头羊

提起“王致和”,北京人都知道,切开白馒头抹上腐乳,吃起来滋味细腻鲜香,让人回味无穷。“王致和”始创于清康熙八年(公元1669年),至今已有300多年历史。时至今日,作为地道的中华老字号,“王致和腐乳酿造技艺”2008年被列入国家级非物质文化遗产保护名录。是什么能保持品牌的源远流长?对此,记者采访了首农食品集团王致和食品有限公司副总经理、首席技师陈宏。

陈宏在“王致和”工作已有38个年头。20岁就进入“王致和”的他,从车间做起,如今已经成为腐乳工艺大师,同时,目前也是“王致和”腐乳制作工首席技师工作室的第二任带头人。陈宏带了三个徒弟,工作室的成员除了他们师徒四人外,还有总工程师、生产管理部部长、质量管理部部长。“工作室的职责是致力于腐乳的生产与研发,不断探索传统工艺和技术革新。”

做腐乳有30多道工序,选料、泡豆、磨浆、浆渣分离、制坯、抓块、摆块、前期发酵、腌制、装瓶等。此前都是手工操作,随着时代的发展,逐步过渡到半自动化,到了现在,“王致和”基本实现全自动化,使产品质量更过硬,效率也提高了。

目前,“王致和”拥有延庆、福建、衡水、吉林四个生产基地,如何保证统一稳定的老味道?秘密就在于标准化体系生产。“把原料和辅料供给基地,再采用标准化的生产工艺,以及技术指导和严格的质量监控,这样就保证出来的一定是‘王致和’的味道。”陈宏介绍,而制作腐乳的核心技术,正是由工作室来传承和创新,这就好比工作室是“大脑”,控制各个生产基地的运转。

“王致和”传承了老祖宗留下来的精华,又不断地创新领跑。目前市场畅销的“大块腐乳”就是创新品种。“在上世纪80年代,在酱豆腐里加些许糖,发现更受消费者的喜爱。豆腐块做成了43毫米一块,相比之前的小块大了很多,所以取名‘大块腐乳’。此后为了方便消费者,又将‘大块腐乳’改为31毫米,因为名字已经深入消费者的内心,所以没改。”作为目前资历最深的“王致和”人,陈宏娓娓道来。工作室的成员会不定期进行产品口感鉴定,对于现有产品质量跟踪、管控,同时不断研发新产品。目前,除了“大块腐乳”、“臭豆腐”、“玫瑰腐乳”、“红辣腐乳”外,还先后推出了茉莉花、桂花等十几种口味。

从解放初期到现在,“王致和”不断进行工艺创新,在腐乳行业起到领头羊的作用。目前,国家的腐乳质量标准和检验方法,就是“王致和”于上世纪80年代参与起草与修订的。上世纪80年代初,“王致和”还发明了腐乳置装生产工艺。目前,全国都在使用这项技术,可以说是“王致和”带动了行业的进步。2009年改制到现在,“王致和”保持了良好持续发展的态势。这是一代一代的“王致和” 人不断技术创新和传承的成绩。

□本报记者 周美玉

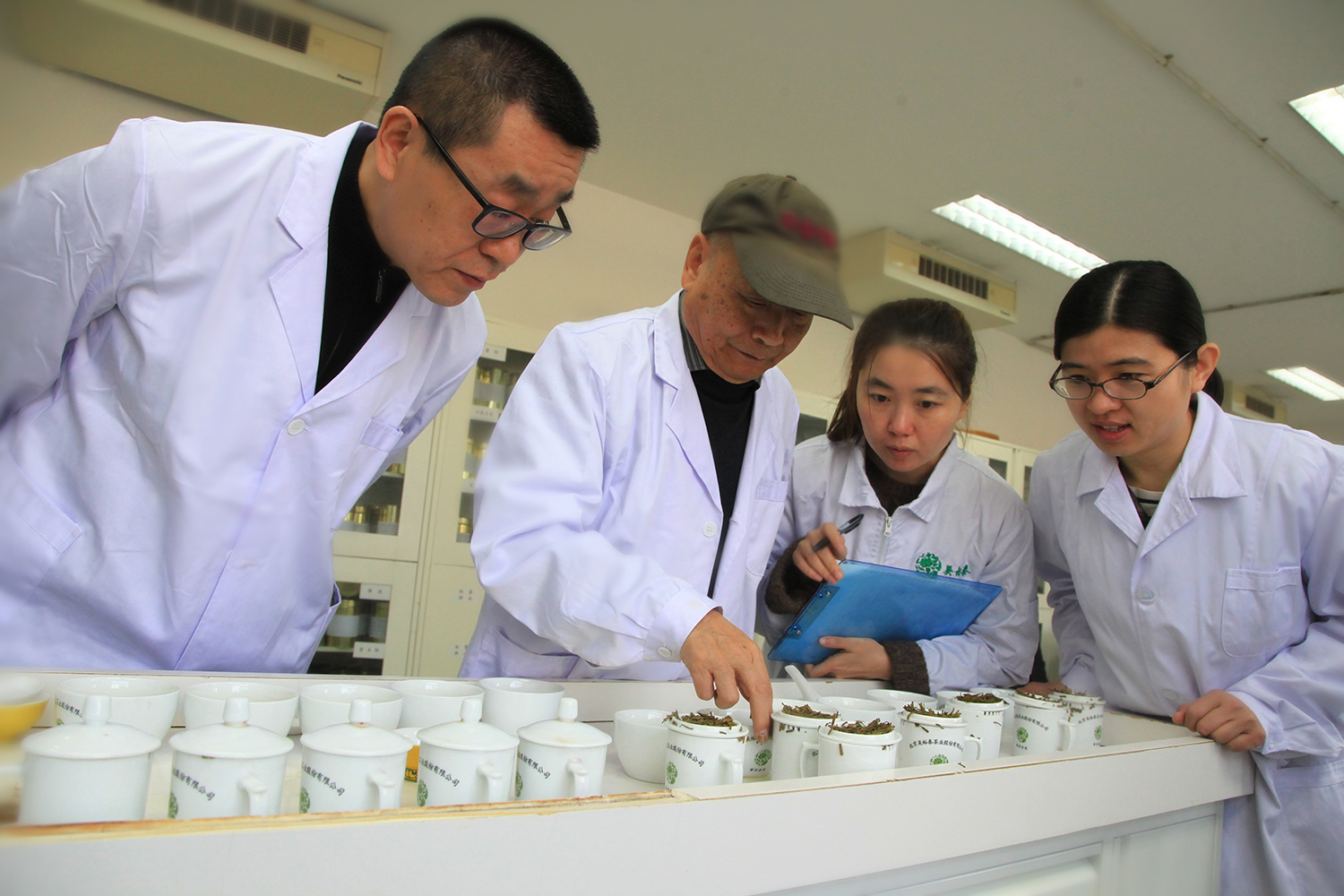

赵书新(北京吴裕泰茶业股份有限公司董事长)

恢复失传技艺 创新制茶工艺

伴着渐凉的天气,秋日的京城四处叶凋满地、落英缤纷。然而茶杯中茉莉花的芬芳却刚刚开始散发春天的味道,让京城老茶客唇齿留香。近日,在“裕泰品质 花茶故事”2018吴裕泰新品发布会上,既有匠心打造的贡毫精品,也有失传已久、被重新恢复传统技艺的“徽苏窨记”,更有珠兰花茶在制作工艺上的大胆创新。在传承和创新之间,吴裕泰的“花茶战略”选择了二者的融合。

北京吴裕泰茶业股份有限公司董事长赵书新表示,这些花茶有着不同的制作工艺、等级品质、历史故事和市场定位。其中,吴裕泰恢复“用安徽茶坯苏州茉莉花窨制花茶”传统工艺,制成了“徽苏窨记”系列茉莉花茶,深得品茶人关注。据了解,“徽苏窨记”系列茉莉花茶,原指选用安徽茶坯和苏州茉莉花窨制,是计划经济时代的顶级制茶工艺,但该技艺失传已久。相传,苏州素有“茉莉花城”的美誉,在明代,苏州已出现以花窨茶的手工艺作坊。但苏州茉莉花茶工艺复杂精妙,如今市面又难觅本土茉莉花茶,导致“徽坯苏窨”的花茶几乎绝迹。吴裕泰为此游走奔波,上茶山、去茶园、访茶人,在广西找到了部分苏州制茶人的技艺传承者,配以福建茶坯,恢复了传统技艺窨制的“徽苏窨记”。

吴裕泰相关负责人介绍,“徽苏窨记”严格遵循茶坯制作、花源选择、鲜花养护、窨制拼和、通花散热、起花、烘焙、匀堆装箱、裕泰密配,九道独特的窨制工艺,缺一不可。另外,在吴裕泰的新品包装上,年过九旬的著名漫画家李滨声创作了“四季饮茶图”,以诙谐幽默的创作手法,从京味民俗、顺时饮茶的角度,展现了民俗文化和茶文化两大元素,为新茶填了份传统的情怀。

在文化传播观念上,吴裕泰同样展现了传统与现代的结合。一组纪录片和沙画表演还原了吴裕泰的前世与今生,旧时的茶栈、茶园采茶以及“徽苏窨记”承载的花茶技艺底蕴,让爱茶人真切感受到了吴裕泰百年来的品质、技艺与传承。

吴裕泰创建于1887年,距今已有131年的历史,是商务部首批认定的中华老字号,茉莉花茶制作技艺被文化部列入国家级非物质文化遗产保护名录。赵书新介绍,近年来,吴裕泰布局华北、西北、东北等市场,门店总数达到近500家。同时,吴裕泰积极顺应新零售发展趋势,一方面从感官体验和精神体验两个层面全面升级转型实体门店,打造体验店;另一方面利用互联网资源开启零距离的电子消费体验,线上线下融合发展,实现真正的O2O。他说:“我们要以‘坚守品质、创新品种、提升品位’这个百年老店的品牌理念为引领,在‘聚焦花茶,做优做精’上集中发力,确保‘香气鲜灵持久,滋味醇厚回甘,汤色清澈明亮’的特色不能改。”总之,吴裕泰在不断研发新品、不断坚持传统的同时,始终没有忘记一个理念:卖老百姓喝得起的放心茶。

□本报记者 赵思远

郭凤华(同仁堂安宫牛黄丸传统制作技艺首席工作室带头人)

传承传统技艺 打造一流精品

手工搓丸、裹金、沾蜡、打金戳……在北京同仁堂安宫牛黄丸传统工艺展示区内,透过玻璃展窗可以看到,身着橘黄色统一工作服的一线工作人员们正在不同的工作间里制作安宫牛黄丸。“安牛班”班长郭凤华介绍,“比如纯手工裹金这一环节,传统制作技艺可以让药丸外裹的金层更加均匀亮泽。”

郭凤华的祖父和父亲均在同仁堂工作,1988年,郭凤华接了父亲的班,17岁入厂开始工作,2005年来到亦庄分厂,现为北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂亦庄分厂传统工艺展示线“安牛班”班长,工作至今已满三十年。作为同仁堂安宫牛黄丸传统制作技艺首席工作室带头人之一,郭凤华工作中除了一线生产制作安宫牛黄丸,还负责向徒弟们传授制作技艺和同仁堂文化。在师带徒过程中她常对徒弟们说,先做人才能做好工作,同仁堂有古训“炮制虽繁必不敢省人工,品味虽贵必不敢减物力”,我们做的是老百姓的放心药。

刚参加工作时,郭凤华被分到制丸班,她想着要一直干下去,就一定要把技术学好。郭凤华回忆,当时就接触到了安宫牛黄丸,安宫牛黄丸可以说是同仁堂十大名药之首,距今已有200多年的历史。听着师傅们渗透相关的知识,感知上就觉得与众不同。那时候,大工作间内有两块案板和两块手搓板,开始学习合坨、搓丸时会给师傅们打下手,师傅们讲的动作要领,郭凤华全都清楚记在脑子里。

“比如打条儿,打好的条儿要滋润无裂纹,长度也要与搓板几乎相同。所以就一定要用手掌而不是用手指,慢慢地擀开揉好的药坨,而不能急于求成用手力去硬拉。师傅和我说过,接下来上搓板的师傅们不用再搓,能直接使用,就说明条儿打得到位了。师傅轻松的话语,一语道出了其中的奥妙。”经师傅点拨,郭凤华总结出了搓丸的关键点,即两只胳膊的用力不同,会造成药条两端的丸药重差不一致;搓板的回力太快,会使丸药的外形不圆。于是,她慢慢地体会着这其中的“门道”和“力道”。功夫不负有心人,经过细心揣摩,终于有一天她找到了“感觉”,不仅可以一次搓上三至五条,而且搓出的丸药无论是重差还是外形,一次成型率几乎都达到了100%。

作为亦庄分厂对外宣传展示的窗口之一,手工搓丸是展示线上受关注程度和回头率最高的工序之一,每当来宾经过展示线时,都会被郭凤华行云流水般的搓丸绝活所折服。有的人参观完一遍又再次返回时,仍会站在她工作的玻璃窗外仔细观看。台上一分钟,台下十年功,成绩的背后,饱含着郭凤华的辛勤汗水与执着努力。

师傅们的传授,郭凤华记到现在,亦是如此传承给自己的徒弟们,作为班长,她也严格要求徒弟们制作安宫牛黄丸时一定要认真,使制出的药丸圆光亮。“制作安宫牛黄丸大体有5道工序,包括研配、合坨、制丸、内包、以及沾蜡、打戳,每道工序都很关键。比如研配,我们按照领料单分料时要双人复核,是非常严谨的。不能铁路警察各管一段,配料如果出错则追悔莫及。”郭凤华用朴实的话语说道,“安宫牛黄丸的细料之间在数据上是相关联的,我教给徒弟后会让徒弟们记在小本子上,冷不丁还会抽查一下。因为徒弟们来到这个岗位上,就必须要掌握好每道工序,我要求干出的活一定要百分之百合格,做出的药必须是优质的。”

在北京市工业系统中药塑丸工技能大赛中,郭凤华两次获得第一名,目前,郭凤华带着“安牛班”的10位徒弟,而说起一共带过多少徒弟,郭凤华“还真是数不过来了”。郭凤华认为,除了向徒弟们传承技艺,也要让徒弟们有责任心、有担当,这就在于文化的传承,“徒弟们来到我面前就像一张张白纸,我会告诉他们,师傅在与不在、有没有人监督,都要一个样。要遵循着‘修合无人见,存心有天知’的同仁堂古训,生产制作时丝毫都马虎不得。”

□本报记者 唐诗 文/摄

屈德森(柳泉居总经理、京菜制作技艺代表性传承人)

不会激励徒弟就当不好师傅

“企业搞好了,绝对不是经理的事,是我们每一名职工共同的责任和成绩。”柳泉居总经理、京菜制作技艺代表性传承人屈德森告诉记者。

柳泉居是北京著名的八大居之一,始建于明代隆庆年间,距今已有400多年的历史。在漫长的发展过程之中,柳泉居不断“集南北烹饪技艺之长,取京城人口味习俗之好”,创出了独具特色的京味菜,逐步发展成为一家经营北京风味菜肴的特色饭庄,其特色以鲜、嫩、酥、脆为主。2009年,柳泉居京菜制作技艺入选北京市级非物质文化遗产名录,屈德森就是该项目的代表性传承人。

餐饮行业从业人员流动性大,这跟这个行业的工资待遇偏低,工作量又大不无关系。但是在柳泉居,很多职工跟着屈德森一干就是十几年,甚至是几十年,这跟屈德森对职工的奖励政策以及贴心关怀不无关系。

“很多餐饮企业是不给职工加班工资的,我们不但给,而且还多。比如,如果规定加班工资是300元,我就给400元。像端午节、中秋节这种3天小长假,如果规定是发1200元,那我就给职工发2400元。”屈德森豪爽地说。

为此,很多人都说屈德森大方,但他直言,“过节谁不想回家啊?这些职工能在节假日放弃休息,放弃跟家人的团聚,坚守岗位,我们就要奖励。而且,国家规定必须要给的,那不叫奖励!”

餐饮行业一线职工很多都是外地来京务工人员。往往是职工自己在北京工作,爱人却在老家生活。为了解决职工的后顾之忧,让他们感受家庭温暖,只要职工提出意愿,屈德森就会帮职工的爱人在北京安排工作。不仅如此,职工在外租房,他还会发放房补。

屈德森是京菜制作技艺非遗项目的传承人,所以也格外注重职工专业技能方面的学习。“获得职业资格证书或者参加技能比赛获得名次,我们都有奖励。希望通过这些奖励措施,让职工明白专业技能的重要性,激发这些年轻职工积极向上的精神。”屈德森说。

柳泉居副厨师长董中宁到柳泉居工作已经16年了。2002年,17岁的他第一次离开河南老家,来到北京就进了柳泉居。刚开始,他在厨房切配菜、练刀工。那时候,他切鱿鱼卷,总是切不好,不是切断了,就是打不好卷。屈德森手把手教他如何在鱿鱼上打麦穗花刀。“屈经理告诉我,要先在鱿鱼上打斜刀,要45度角,深度为三分之二,然后再打直刀,深度为五分之四,这样打出的鱿鱼卷才够漂亮。”

2005年,董中宁开始上灶炒菜了,开始先做简单的素菜和汤,后来才开始做其他菜品。让他印象最深的就是学做焦溜肉片。“刚做出来的时候还行,但是等到上桌的时候,肉片就软了,塌了,不好看了。后来屈经理从开头一点一点地教我,从切肉开始,肉要切多厚,然后怎么挂糊,再到炸制,火候掌握到什么样,要炸制几次,最后怎么兑汁,教得特别细致。”

2014年,董中宁考取了中式烹调技师,2016年考取了中式烹调高级技师。“不仅工会给了奖励,屈经理还给我涨了工资。”董中宁说,“屈经理在工作上很严厉,对我们的厨艺、厨德,要求都比较高,但是生活中,却特别和蔼,特别关心我们。像我们住的宿舍,夏天给我们安了空调,冬天还集中采购了棉被。”

“家里人都说我,虽然社会经验少,但是却进了一家好企业,跟了一位好师傅。我要好好学手艺,在这里好好干下去。”董中宁说。

□本报记者 陈曦

李金善(盛锡福第三代皮帽制作技艺代表性传承人、技术带头人)

30余年专注钻研皮帽工艺

上世纪70年代初,19岁的李金善从北京郊区插队返城,分配到“盛锡福”,一心想干当年特时髦的活儿——开车。可当时的盛锡福领导琢磨,剌皮子的李文耕师傅快退休了,正缺个接班人,于是就安排李金善跟随李文耕师傅学起了皮毛手艺,这一干就是38年。

李金善的师傅李文耕,有祖传三代的皮毛裁制手艺。其祖上曾给乾隆皇帝缝制过貂皮大褂,因工艺精湛,得到过乾隆御赐的黄马褂和御笔亲书的牌匾。李文耕虽在“盛锡福”干了几十年,但儿子不愿继承这门手艺,才收下李金善这徒弟。

李金善一针挨一针地缝了3个月皮子,直到缝出来的针脚都跟鱼鳞般整齐,师傅才教他“剌皮子”的绝活。“剌皮子”即皮毛裁制,难在刀法,不同的皮子和款式,得用不同的刀法,有的皮劈开用,有的皮横裁用,有的皮斜用……

李金善接的第一个活儿是给一位驻华大使夫人做紫貂皮帽。剌那块昂贵的貂皮时,他心里直打鼓,“这一刀下去,要是剌坏了,我可赔不起。”后来听说大使夫人戴上帽子特满意,他心里才踏实。

师傅看李金善勤学好问,把看家本事全传授给他了。每年都带他去湖南、内蒙古、东北、河北等地采购毛皮,件件精挑细选,对毛质、皮板儿的要求一丝不苟,一收就是一大卡车。狐狸、水貂、旱獭、黄狼、麝鼠……见得多了,他瞅一眼就知道是什么货色。

经过30多年勤学苦练,刻苦钻研,李金善不仅传承了选料、配活、吹风皮张、平皮、裁制等传统制作皮帽技术,而且将代代传授的传统制作方法融入了现代制帽技术和时尚元素,不断发展皮毛裁剪制作技艺,练就了挑皮、识别皮张、拉皮走刀绝活,使传统技艺得到传承和创新。李金善先后为诸多国家领导人制作过皮帽。2008年、2009年盛锡福皮帽制作技艺相继被评为北京市、国家级非物质文化遗产,李金善也被评为盛锡福的传承人,先后到上海、杭州、天津以及北京18个区县进行皮毛、皮帽技艺展示,得到了李岚清等领导的接见。2010年被评为北京市有突出贡献高技能人才,2011年荣获首都劳动奖章。

在传承中,李金善不忘进行创新,比如他创新了皮毛、皮帽裁剪技术,攻克了制帽工艺中刀具技术难点和关键问题,将原来用木棒修鞋的一种刀具裁剪皮毛,改成三种宽窄不一的峰钢刀具,使裁剪灵活快捷,保持了皮子的完整性,不仅改进了传统皮帽技艺,而且提高了1/3的工作效率,还节省资金30余万元。李金善还创新了帽款。近年来,根据市场高端消费需求,李金善设计制作出水貂、水獭、海龙等50余种中高档皮帽,提高了企业产品档次和市场占有率;根据不同顾客的需求,开发研制出60公分以上和56公分以下的特殊型号的帽子。

为了更好地传承皮帽工艺,李金善把多年的工作实践及企业独一无二工艺精细、质量上乘的制作水准加以总结,编写出《皮毛、皮帽裁剪制作工艺流程》,促进了制帽工艺流程标准化、规范化。他勤于学习钻研,不断提高自身的知识和工艺水平,还发挥传帮带作用,为职工讲解知识和技术要领,手把手提供技术指导,把自己的裁剪制帽绝活毫无保留地传授给两名徒弟,现在他们均已成为企业技术骨干。在30余年传承皮帽工艺的路上,李金善从来没有停歇,永远在精益求精……

□本报记者 余翠平

赵文岳(翰林院五虎棍第九代传人)

将所有业余时间都用在授艺上了

“你这个‘反背花’,得把身子拧过去,不能杵在那儿……”“你这根棍子再拧慢点,小心自己棒到头上!”“嘿,你这么大个子,能拿短点的棍子吗?这耍起来,能把顶棚给掀了……”39岁的赵文岳是中关村街道西里社区民俗文化队队长,此刻他正在课堂上教孩子们一套棍法,这套棍法舞起来上下翻飞,令人眼花缭乱,也有精彩的对打场景,可是这不属于武术,而是一种舞蹈,名叫翰林院五虎棍,是海淀区级非物质文化遗产。赵文岳是翰林院五虎棍第九代传人。

据介绍,翰林院五虎棍起源于道光十三年,是翰林院人士根据宋代年间的乐舞所整理出来的舞蹈套路,曾为皇家御用。因为各种历史原因,翰林院五虎棍也一度濒临失传,后来在第七代传承弟子白玉及其弟子的努力之下,才得以延续。

翰林院五虎棍一直是“师徒相传”,由老师带学生的方式进行传承。赵文岳的师傅陈学良师承第七代弟子白玉。陈学良是北京首钢的职工,他介绍,自己从1982年学习“翰林院五虎棍”,1989年开始收徒。“我教学的地方就在西直门地铁出口(东北口)。那时候东北口没有开放。收的徒弟都是周边小学的孩子们。”赵文岳就是那个时候被陈学良收徒开始学习“五虎棍”的。

赵文岳说,“最初是想跟着师傅学武术,后来才知道,五虎棍既不属于武术,也不属于京剧,而是一种民间社火表演。我开始学的时候大约十岁,那个时候几乎都在露天练习,没有室内的场地。冬天光着膀子,练的都能冒出热气。”赵文岳说,师傅陈学良为了翰林院五虎棍的发扬光大做了很多工作。不仅免费教了一批学生,还恢复了五虎棍中曾经失传的套路。2000年,赵文岳也开始收学生,老师陈学良因单位搬迁,逐渐不常来指导,将这项技艺传承的工作交给了赵文岳。2012年,在陈学良和中关村街道西里社区的帮助下,赵文岳重整了翰林院五虎棍技艺,西里社区还为翰林院五虎棍提供了训练的舞蹈室和存放道具的仓库, 每周六日开设公益课堂。很多他在课外活动中教过的孩子慕名而来。赵文岳介绍,“现在在这个课堂学习的是小学2年级到6年级的孩子,大约有20多个。不算后来到学校教课外活动,单算来找我学的这些学生,我已经教了大概200多人了。”

在教室里,记者看到有6个来学习棍法的孩子们正在上课。有的人手持一长棍练“二指花”——就是用两根手指将手中长棍翻转起来。“反背花”,就是将长棍在身后迅速翻转,有点像京剧中美猴王的棍法。还有人手持双棍与手持长棍的对手场景。现场棍棒相碰,铮铮作响,颇有观赏价值。

赵文岳特别想把这项技艺传承下去。他的本职工作是北京公交集团电车客运分公司电车四队22路的一名司机。每天凌晨五点出车,下午1点下班回家。赵文岳几乎将自己所有的休息都利用起来,一周七天都安排了“五虎棍”的教学活动,每次教学都在1个半小时到两个小时。尤其是周五,赵文岳要跑两个地方,先去一所小学教“五虎棍”的课外活动,再到公园组织五虎棍的爱好者活动。“每周五,我吃的第一顿饭肯定在下午五点之后。”赵文岳说。除此之外,赵文岳还组织学员义务参加民俗庙会的表演,向公众推广“翰林院五虎棍”乐舞。

现在最让赵文岳操心的就是,虽然已经从事“翰林院五虎棍”教学工作18年了,教过二百多个学生,至今都没有人能“接棒”传承工作。“一般得学三年,才算基本上出徒。之后还得长期练习,才能保持。现在孩子课业负担重,能坚持下来的人少。我这儿就像个铁打的营盘,来我这里的大多数都是流水的兵。我最大的心愿就是能有人坚持下来,成为这项非遗技艺的种子,今后能成为这门技艺的传承者。”

□本报记者 李婧 文/摄