改革开放第一代劳模寻访

2018-08-10 来源:劳动午报

1978年注定是不平凡的一年。

这一年,全国科学大会召开,授予全国先进科技工作者称号1213人。国家开始迎来“科学的春天”。

这一年,全国财贸学大庆学大寨会议举办,授予全国劳动模范和先进生产者称号381人。财贸系统“鼓起了学先进、赶先进、超先进的干劲”。

作为1978年获评的劳模,他们亲自参与到了改革开放的建设中,亲眼见证了改革开放给社会主义中国带来的巨大改变。可以说,他们是与改革开放共同成长起来的一代劳模。

如今40年过去了,那些曾经青春洋溢、热血沸腾的劳模们早已垂垂老矣。然而,在他们身上,却始终有一股穿透时空、震荡人心的力量,必将继续激励新时代的改革弄潮儿……

杨嗣信(1978年全国先进科技工作者 原北京建工局局长)

永远创新 永不止步

62岁时,他受命担任北京西客站工程建设总指挥部总工程师,首次应用1800吨钢桁架整体提升的新工艺。71岁时,他是首都博物馆新建工程业主委员会总工程师,该工程先后获得“鲁班奖”“詹天佑奖”等奖项。75岁时,他成为“奥运工程总指挥部08办”领衔专家,主持参与北京奥运场馆建设的重大技术攻关。如今已经88岁的他,依然坚持每天上下班,风雨无阻。

改革开放以来,他主持参与了多项工程建设,并成为北京市地标性建筑,见证了北京四十年来的蓬勃发展。他就是1978年全国先进科技工作者、1995年全国劳模、原北京建工局(现北京建工集团)局长、教授级高级工程师杨嗣信。

退休,不退岗!

北京,海淀,中关村大厦。

在北京双圆工程咨询监理有限公司一间办公室,记者见到了杨嗣信。眼前这位清瘦的老人有着坚定的眼神,铿锵有力的声音,讲起话来如凌风一般,潇洒干脆,让人很难想到他已经88岁了。

早上8∶30,杨嗣信会准时来到办公室,开始一天的工作。作为北京双圆工程咨询监理有限公司专家,他的日常工作就是参与一些建筑工程的标准审查以及每周一次的专家会。

书桌两旁摆着厚厚的建筑施工书籍和资料。工作不忙的时候,他便埋首于这些新的工程技术与建设项目中,随时汲取“营养”。

“学习很重要!以前我都是到工地上边实践边学习,现在年纪大了,到不了一线,我就在这里学习,写写东西。”杨嗣信指了指桌子上的一摞书,“这些都是我近年来主编或者参与编写的。这本是去年新出版的,100多万字,我任主编,里面每一篇稿子都是我过目修改过的。从头看到尾,不敢懈怠。”话语间,透着一股子扎实严谨的态度。

1997年,67岁的杨嗣信正式办理退休手续。由于经验丰富,加之个人意愿,退休后的杨嗣信并没有离开工作岗位,而是被安排到当时北京建工集团(前身为北京市建工局)所属的“双圆咨询监理公司”担任专家顾问,并先后参加了几个万平方米级的大工程,任项目技术总顾问。

首都博物馆新建工程、国家大剧院工程、中国国家博物馆改造、奥运工程等,都是杨嗣信退休后参与建设的。用他自己的话说:“退休后似乎更忙了。我这个人有一个毛病,就是特别喜欢工作,你不叫我工作了,我就活不了了。”

事实驳倒“洋”专家!

1952年,上海之江大学(现同济大学)毕业的杨嗣信被分配到一机部基本建设局施工技术室,开始了“北漂”生涯。来北京的第二天,他便走遍了北京城。“那时候的北京远不及上海繁华,一圈走下来,只看到两三幢八层以上的建筑。”杨嗣信回忆道。当时,他就立下誓愿,要把北京建设成国际一流的繁华大都市。

在杨嗣信看来,北京市容市貌真正发生巨大变化,是在上世纪80年代之后。“上世纪六七十年代,放眼全北京只有十来台塔吊。而改革开放后不久,北京长城饭店、长富宫饭店等高层建筑如雨后春笋一般拔地而起。”杨嗣信告诉记者。

长城饭店是改革开放后北京市第一家中外合资的豪华型旅游饭店,也是由美国人设计、用美国标准的第一个大工程,工作难度可想而知。

1979年冬天,六建承接了长城饭店的施工任务。那时候的杨嗣信已经是六建的副总工程师。“美国的标准和我国的标准不同,所以我们在施工的时候不能直接按照美国的设计图纸来做。”杨嗣信说。为了保证美方设计所要求的质量,同时又为我国节约资金,杨嗣信和工作人员经常要通过认真调查、反复试验,掌握充分证据,与美国工程师协商、辩论。在混凝土材料的使用上,双方便发生了分歧。我国确定混凝土标号的试块标准是立方体,与美国的圆柱体不同。按照美国标准的300号,其强度只相当于我国标准的200多号。杨嗣信据理力争,多次交涉,甚至将图纸、数据、说明书等电传到美国,使美方最终同意适当降低标号,为国家节约了数百吨水泥。

“他们先进的技术和管理我们要虚心学习和借鉴,但是也不要盲目,我们有他们没有的优势。那就是有坚强的领导,有以主人翁态度对待工作的职工。”工程结束后,杨嗣信总结道。

公认的“托塔天王”!

身材瘦小的杨嗣信,却有一个响当当的名号——“托塔天王”。这要从建设北京亚运会的献礼工程中央电视塔说起。

1988年,58岁的杨嗣信卸任北京建工局局长职务,改任局总工程师,同年被任命为中央电视塔施工技术领导小组组长,负责该项目的技术工作。

中央电视塔是当时亚洲第一、世界第三高的建筑,承载着多项综合功能,质量要求高、施工技术复杂、工期又紧,可以说难度和风险非常大。

就在杨嗣信接下任务的前几天,施工现场出了一次大事故。“一位在下面操作的工人,被上面掉下来的电动葫芦砸死了。”为了确保接下来的施工安全,杨嗣信不顾个人安危,独自跑到事故现场,踩着内脚手架一直往上爬。一边爬一边问候坚守岗位的职工,征求意见,查看施工设施,尤其是注意检查内脚手架和垂直运输工具……

时间进入1990年,亚运会即将召开,中央电视塔也马上就要竣工。可杨嗣信却遇到了十分棘手的问题:那个随着中央电视塔主体结构升到322米高空的巨大塔式起重机如何卸下来?“这是国内没有先例的技术难题。一家美国公司提出到现场指导,但居然要价140万美元。”杨嗣信皱了皱眉头,“后来,我们决定自力更生!”

杨嗣信主持技术研究领导小组和多位专家反复研讨,最终确定采用斜缆索降落塔臂的施工方案,而塔身则从电视塔筒体内部下落拆除,由广电部天线施工队负责实施。1990年8月17日上午,在广播电视部天线施工队的精心操作下,塔臂顺着钢索平稳下落。这项工程,共确立了9项科研课题,获得北京市科技进步一等奖,受到首都各界关注。杨嗣信也因此被媒体誉为“托塔天王”。

1978年3月,杨嗣信参加了全国科技大会,被授予全国先进科技工作者称号。这次大会上,最让他感到兴奋的是亲耳聆听了邓小平同志在开幕式上的讲话,让他更加坚定了技术革新与科研的信心。

在杨嗣信超过66年工作生涯中,创新的项目已经数不清了。他办公室的两个玻璃书柜里,摆满了大大小小红色的证书,还有一些被收藏在看不见的角落里。直到现在,杨嗣信依然在进行“超长大体积混凝土结构跳仓法技术”研究,以取消后浇带施工技术,创新施工方法。

在杨嗣信看来,劳模必须要永远具有创新精神。“一个劳模不创新的话,不能叫劳模。一个工程技术人员,也必须具备技术创新的本领,否则他就不是一个合格的科技人员。”

□本报记者 金海鸥 文/摄

蒋龙潭(1978年全国先进科技工作者 曾任北京国营青云仪器厂总工程师)

改进导弹自动驾驶仪 控飞高度仅6米

精神矍铄,说话声音洪亮。他叫蒋龙潭,今年已经82岁了,1936年出生,河南开封人,中共党员,曾任北京国营青云仪器厂工程师。

蒋龙潭1956年在北京工业学院自控系上学,1962年毕业后到北京国营青云仪器厂,历任主管设计员、设计室主任、设计所副所长、副总工程师、总工程师、厂科技委主任等职。1978年被评为全国先进科技工作者。

回忆当年的工作,蒋龙潭历历在目。蒋龙潭是厂设计室主任,1972年起,他就参加了该厂承担的海防导弹“上游一号”自动驾驶仪的改进改型工作。他是自动驾驶仪的总设计师,“上游一号”导弹是仿苏联Ⅱ-5(西方称“冥河”)型对舰导弹。它是苏联根据纳粹德国V-1型飞航式导弹的工作原理生产的一款反舰导弹,它的自动驾驶仪工作原理已经很落后,存在着仪表精度低、导弹在行驶中容易发生故障、影响命中率、飞行高度偏高、容易拦截等问题。

蒋龙潭回忆说,该型导弹采用中段自动驾驶仪和末段主动雷达寻的复合制导;战斗部为聚能穿甲型。1967年第三次中东战争中,埃及发射2枚“冥河”击沉一艘以色列商船,用4枚击沉以色列“埃拉特”号驱逐舰,揭开了海上导弹战的序幕,此举震动了西方各国,促使法、美等国家加快了其反舰导弹的研制进程。

1974年,青云仪器厂接受了“上游一号甲”导弹自动驾驶仪研制工作。该项工作由他所在部门组织实施。他们研制了当时最先进的机载模拟式计算机,对上游导弹的自动驾驶仪高度控制通道进行改装,最终圆满完成了这款导弹的改型工作。

蒋龙潭回忆说,导弹就像小飞机一样,因为很重,一旦命中目标,破坏力很强。原来导弹的飞行高度是300米,需要他们改进,就是要将飞行高度降为100米。

1976年唐山大地震时工厂停产,他带领团队不顾危险,坚持在生产线工作,完成了定型批产品调试验收,按计划交付主机厂,保证了1977年的定型试验圆满成功,并于次年开始装备部队。

1972年,该设计室人员承担“上游一号”小型化的任务,代号是“上游二号”。他们利用当时国内各有关部门的科技成果,在“上游二号”导弹自动驾驶仪中首次使用诸如光电电位器,软件陀螺。磁粉离合器和在“上游一号甲”验证过的机载模拟式计算机,又利用国际先进技术研制了高精度无线电高度表。他率领设计团队将仪表由低精密度改成高精密度,提高了导弹的命中率。同时他在“上游二号”的研制中,将自动驾驶仪由机械装置改为电子装置,大大提高了精确度。这些技术使“上游二号”导弹实现了与法国“飞鱼”反舰导弹相似性的掠海面攻击,导弹最低飞行高度仅为6米,其隐蔽性很高,进入雷达的盲区,达到当时世界的先进水平。

“感觉人生最自豪的时刻,就是改进导弹定型成功。” 蒋龙潭回忆说。因为工作上取得的业绩,蒋龙潭1978年被评为全国先进科技工作者。

1996年,蒋龙潭退休后,发挥自控系统的专长,在一家公司做中央空调系统研发。“别小看中央空调,通过自控系统,可以节能一半以上。”蒋龙潭说。退休后蒋龙潭又工作了5年,才逐渐回归平静的退休生活。

□本报记者 马超 文/摄

彭时雄(1978年全国先进科技工作者 曾任华北电力科学研究院副总工程师)

电测计量道路上的“发电机”

设计研制成功我国第一套“40000安培交流电流比较仪与升流器”、第一台“0.0005高精确度电压互感器”、第一套“0.005级电流和电压互感器”,突破了国际当时尚未解决的高压双级电压互感器绝缘和制造上的难关,设计研制成功国际国内首套“35KV 0.001级高精度双级电压互感器”……这些成果的设计、研制者就是曾任华北电力科学研究院副总工程师的彭时雄。酷夏的一天上午,记者见到了这位满载荣誉的知识分子。如今,已经满头白发的彭时雄,说起科研依然充满了热爱。

1957年,彭时雄从清华大学电机系毕业,被分配到了华北电力科学研究院工作。刚刚走上工作岗位的他,像一块磁铁一样深深地被电测计量工作吸引。他每天工作学习的时间有十六七个小时。吃完晚饭,不少人都会约朋友看场电影,而他却伏在桌子上阅读仪表专业资料,研究设计方案,寝室熄灯了,他就悄悄来到传达室继续学习,直到值班老人催他休息,此时常常都到午夜一两点钟了。

周末更是彭时雄集中充电的时间。星期天一大早,他就到北京图书馆去查阅电测计量技术书刊了。中午吃点随身带的干粮,累了就伏在阅览室的案子上眯上一会儿,直到闭馆才离去。彭时雄对工作、学习可以说达到了痴迷的程度,参加工作16年后才走进婚姻的殿堂,当时他整整40岁。彭时雄的老家在南京,单身的16年中,他一次探亲假也没有休。就连两次出差路过南京也没回家看看。只是逢年过节给老家捎封信,问候亲人安康……他把所有的时间都省了出来,在学海的轻舟上,“贪婪”地索取着知识。

彭时雄在电测计量方面可谓是学识渊博,技术精湛,为他进行科学研究打下了深厚的基础。

1975年,唐山河电厂进口一台25万千瓦发电机组互感器,当时国内还没有一个单位能校验。电厂向华北电力试验研究所求助,而当时所里只能校验5万千瓦的。担任电测组组长的彭时雄深知:一台30万千瓦的发电机互盛器不准确会使电力表指示快1%,运行一年就会少发电2590万度,真是“差之毫厘,谬之千里”。彭时雄意识到想要做好电网建设必须攻克这一难关,于是,他主动请缨提出设计研制4万安培交流比较仪和升流器的任务。

而事实上,他对高精度大电流比较仪了解也不多,只是在学校里学到过些基础知识,但彭时雄骨子里有一种不服输的精神,他从这个起点上开始了艰苦攻关。首先是知识理论关。彭时雄掌握英、俄、德、日四门外语,用两三个月时间,跑图书馆借书刊,泡在阅览室摘记资料,搜集了7个国家,50多篇文献,掌握了国外20多年电流比较仪的发展更新过程。他瞄准了影响比较仪精度的磁性和容性误差,经过反复分析推导,提出14条提高测量精度的措施。就在妻子生老二的产假期间,彭老通宵达且地计算验证,写出了几十万字的技术报告,4万安培交流比较仪和升流器的最佳设计方案孕育而生了。

虽然说设计方案出来了,但是问题却没有解决——没有单位能够生产。在总装的日子里,比较仪的几百个零部件都是彭时雄和工人们自行设计、加工、组装的。升流器的铁心要用宽36厘米的环形硅钢带卷绕,重达800公斤,国内没有一个单位能加工。于是,彭时雄将硅钢带裁为宽9厘米,解决了绕制难题。他们在实验室内搭起木架,连拉带扛把卷好的4个铁心组装起来。那时,彭时雄常常是晚上熬夜,白天干重活,每天汗衫儿都是湿漉漉的……一次搬卸零部件,彭时雄一个不小心在脚上划了个大口子,一时间鲜血直流,而他只是简单包扎一下,依旧没停下手上的工作。比较仪坡莫合金铁心的绝缘层会挥发出难闻的刺激性气味,彭叶雄仍然坚持干,下班后头晕脑涨的,从没叫过一声苦……

就这样,经过两年多的努力,高精度大电流比较仪和升流器一次试验成功了。这套设备由比较仪主体和升流器两大部分组成。它总重约4吨,20条拳头粗的多股导线,把两台仪器连接起来,就连接线端子的螺丝都是M18的。体积大,分量重,精度高,在国内是首屈一指的。

这台设备只用了3万多元,相当于十年计量科研规划项目投资的七分之一,比规划要求提前8年完成,精度达到当时加拿大同类产品水平,得到了各地电测计量行家的好评,用它满足了大港、陡河、姚孟、望亭等大电厂的30万千瓦及以下发电机组电流互感器和从5安培到两万安培高精度实验室电流互感器的校验需要。

1978年,彭时雄光荣地出席了全国科学大会,是对他贡献的一种认可。在电测计量技术中,他不断进取,先后研制成功1000安培和8000安培直流比较仪式电桥,高精度弱电流比较仪和弱电压互感器等5项科研成果,精度接近或达到先进国家同类产品水平。

一辈子与电打交道的彭时雄,将一生都献给了电测计量事业,完成了200多项科研成果。即便是如今已经85岁高龄了,他依然奋斗在电测计量的道路上。他像一台超负荷的“发电机”,不停地为电测计量事业不停地运转着……

□本报记者 杨琳琳 文/摄

徐光炜(1978年全国先进科技工作者 北京肿瘤医院名誉院长)

明确科研方向 创建北京肿瘤防治研究所

“质疑,向自己提问题是很要紧的,有自己的看法再考虑是否正确,这是出发点。然后,就是坚持。”回顾自己从医以及担任医院管理者的经历,北京肿瘤医院名誉院长徐光炜教授这样总结。

徐光炜上世纪30年代出生于上海,“我是家中的长子,父亲希望我学医,上学的时候我喜欢生物,就接受了这个意见。一开始并没有特别远大的抱负,是在工作中愈加喜欢上的。”徐光炜介绍,自己上海第二医学院医疗系毕业后分配至北京医学院第一附属医院(北大一院)工作,1969年时开始从事肿瘤专业工作。

1969年,为响应周总理发出的“攻克肿瘤”的号召,徐光炜作为主要负责人开始筹建肿瘤科,但如何开展工作,是创建初期感到困扰的问题。“当时在文革期间,国外的信息无从获得,全国各地发掘的治疗癌症的献方也很多,但真假难辨。在这种背景下,经过讨论决定以研究中医药以及免疫治疗为我们开展科研的业务发展方向。明确了科研方向,大家便热情地投入工作了。”徐光炜回忆,“当时除了坚持科研为先,自主创新并争取多学科协作外,在科室内部也注意培养人员一专多能,使专业间能取长补短,使得综合治疗成为肿瘤科的一大特色。打好了基础,使得北医一院有异于全市各院的肿瘤科,迅速发展起来。”

在此基础上,北京市肿瘤防治研究所于1976年成立。建所初期,明确全所的学科重点很重要。一方面,徐光炜确定了乳腺癌为重点,另一方面,1976年全国三年死亡回顾调查后明确了一些常见肿瘤的危害,胃癌被发现其死亡率占全部癌症之首,所以胃癌成了另一项学科重点,同时徐光炜所在研究所成为胃癌全国防治研究协作组的牵头单位。由于当时研究所刚刚成立,缺乏研究胃癌的工作基础,于是徐光炜就组织各个研究室围绕胃癌这个中心,结合各自专业,查阅文献资料,“当时条件很艰苦,是今天难以想象的”。

“我们在查阅资料的基础上,找出各科室的研究方向,大约半年的时间,各个科室都写出了比较全面的文献综述。”徐光炜介绍,“汇编成册之后,在1978年北京召开的全国胃癌学术会议上散发,受到了与会者的欢迎。”当时,还组织了全国范围的胃癌根治手术巡回示范演讲团,徐光炜位列其中,由于影响较大,山东胶东半岛胃癌高发区也邀请其去作示范手术并讲课。“当年我年轻体健,以大概每天一个县的频率,上午手术、下午讲课。一周多的时间,虽然很累,但是身心是愉快的。”

记者了解到,徐光炜主编了肿瘤科普读物4本,组织编写了肿瘤科普系列丛书一套十册,主编的科普读物《肿瘤可防治》作为《相约健康社区行巡讲精粹》系列丛书之一,2005年获得国家科技进步二等奖。徐光炜说,“科普文章是比专业文章要难写的,除了要有专业的水平,还要用通俗易懂的语言让大家可以接受。我出差时在飞机上就会把构思好的科普文章写出来。我认为专业人员是有义务把知识科普给大家的,这是职责所在。”

“我从医超过60年,作为一名外科医生,我认为医学领域新知识更新很快,要不断充实自己,还有很多未知领域值得探索。”徐光炜说。

□本报记者 唐诗 文/摄

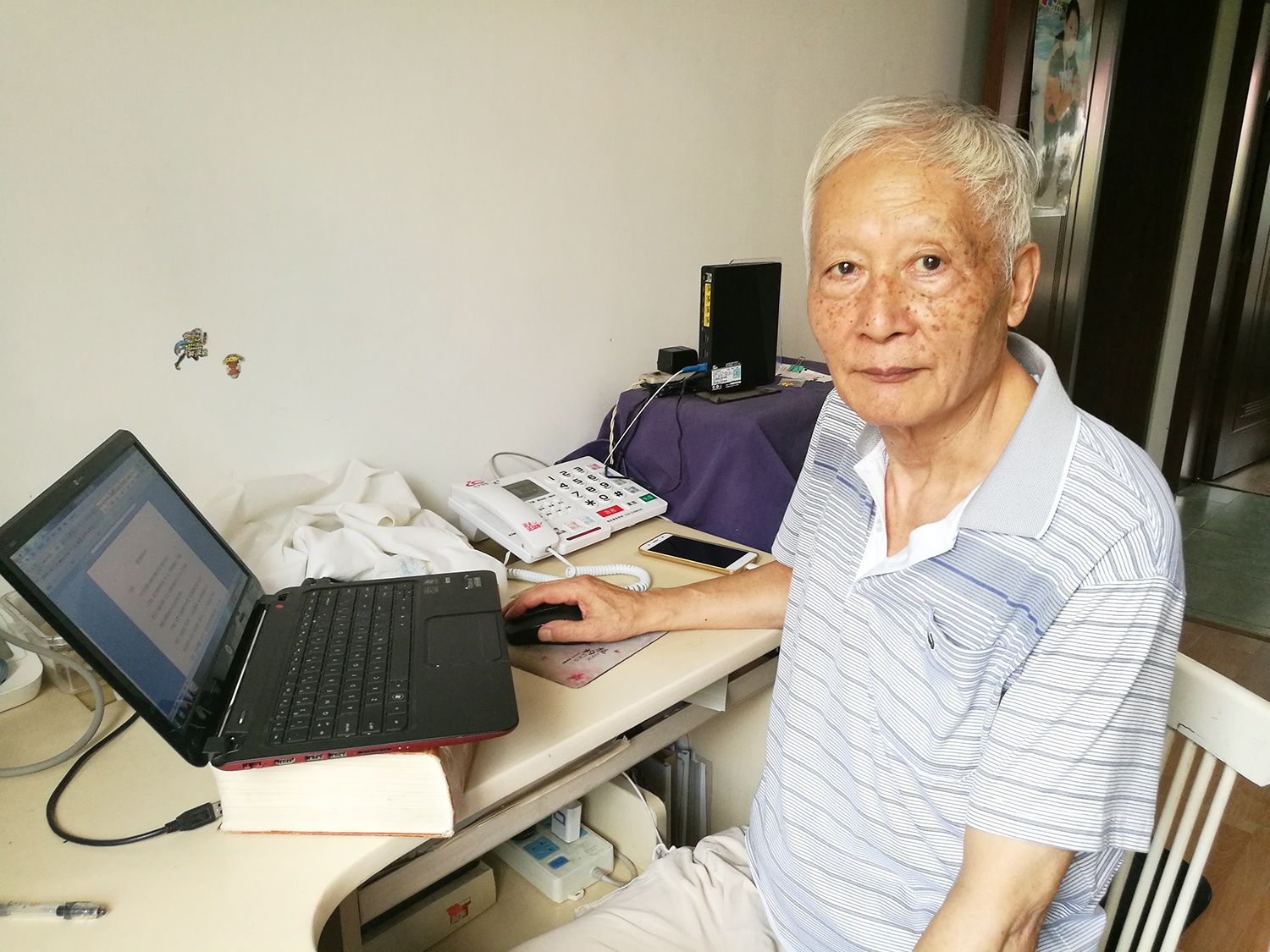

周廷富(1978年全国先进科技工作者 曾任北京邮政科学技术研究所总工程师)

挂号信上那小小条形码是半生牵挂

在上世纪60年代,邮电局用上了能自动称重、计费的设备——“自动收寄包裹机”、能计算资费和打印单据的“电报计费开据机”;上世纪70年代,挂号信贴上了条形码签,实现了挂号函件条码扫描登单,无需再手工登记……这些邮政部门自动化的进步与一位老人有着千丝万缕的关系,他就是周廷富。他1978年被评为全国先进科技工作者、1979年获得北京市劳动模范、1991年获得全国邮电系统特等劳模称号。多年来他主持或参与研究的科技成果中,获得全国科技大会奖两项、省部科技进步二等奖两项。

1936年出生的周廷富精神矍铄,虽已年过八十,但是记忆力很好,对当年的事情还能娓娓道来。

1953年,曾经在电器行学过徒的周廷富进入了邮政局工作。在1960年的群众性技术革新中,他最先做的小创新是一个叫“趟车报时器”的小物件。“趟车是到邮局支局送取邮件的交通工具。趟车来前,邮政支局要把将要发走邮件准备好,车一到就能装车发运。为了提醒有关人员趟车的到来,他把结婚时买的闹钟给拆了,连接上电路搞成一个“趟车报时器”。它可以设定趟车到来的时间,趟车到来前,报时器能发出音响,提醒相关人员做好准备。”

1966年,北京邮政机械厂成立了研究“包裹收寄机”项目的技术革新小组,在技术革新方面有点名气的周廷富进入这支由年轻人组成的队伍。“邮政局有几个主要业务:信函、包裹、汇款。其中收寄包裹是个较复杂的业务,要称重,计算资费,填写包裹单据等。如果能用机器自动完成计价和单据打印等工作,效率就能极大地提高了。”一开始,周廷富负责自动打印部分。在1966年,计算机还是晶体管时代,尚未走入普通单位和寻常老百姓家中。周廷富回忆,当时邮局有一台瑞士进口的邮资机,可以输入单价,打印出带有资费的单据。他将这台邮资机解剖,参考这台机器的内部结构,制作出可与称重、计费相连接的打印机,它由各种齿轮、金属件和控制电路组成。

随着技术研发的推进,周廷富承担起包裹机项目的整体研发工作。1968年,项目组成功研制出我国第一台能够自动称重、计费、打印收据的“自动包裹收寄机”,填补了我国邮政营业工种机械设备的一项空白。周老先生用手比量着介绍,“我记得,第一台包裹机,体积很大,就像个立式文件柜大小。我们之后还进行了升级改进,第二代包裹机只有床头柜那么大了。”包裹机最先投放到王府井附近的八面槽邮局使用,后来批量生产后推广到全市邮局使用,之后又被外地邮局购买走向全国,“为此,我当时任职的单位——邮政机械厂还专门成立了一个车间生产包裹收寄机。”周廷富说。

1978年,周廷富参与研发的两个机器——包裹收寄机和电报开据机参加了全国科技大会,这两个项目均获得全国科技大会的技进步奖。

1979年,周廷富调到北京市邮政局科技处工作,任主任工程师。不久,条形码走进了周廷富的生活。“以前挂号信需要手动登记清单。邮寄一封挂号信,需要经过很多个邮政部门和环节,每到一个地方就要进行清点登记。每个挂号邮件都登记挂号号码和收寄局名,一个是代表这封邮件的号码,一个是代表邮件收件邮局的代码。”在网络不普及的70年代,信函是公众相互联络的主要方式,每一封挂号信都要登记,是极大的工作量。

邮政系统在1985年引进了世界先进水平的挂号信函自动登单机系统。“这是一套系统设备,由一台主机八台子机组成,能读条形码和打印清单。机器是从日本进口的。”进口条形码费用很高,而且需求量大且长期使用,所以自主研发印刷条形码的印刷是必须的。周廷富说,那时候,印刷厂主要还是铅字印刷,还无法印刷连续变化的条形码签。这项任务又落在周廷富的肩上。周廷富跑了京城几十家单位,在北京印刷技术研究所等单位的帮助下,多方协调,终于印出我国自己的条形码签。但这时印制的条形码签,只能应用于大宗信函,随着激光打印机出现和计算机的应用,条形码签印刷技术也在不断提高,逐渐推广到普通挂号信,形成了年印百万套条形码规模。

1992年之后,受单位委托,周廷富又到深圳组建一家条形码公司,业务是印刷条形码签供应全国邮政系统使用。周廷富退休后又被返聘,2002年才正式退休回京生活。周老先生退休后还自主创业成立了一家科技公司,自主研发和生产过标签彩色印刷机,直到75岁时才正式离开工作岗位。

□本报记者 李婧 文/摄