潜伏在文博圈的技能高手

2018-05-18 来源:劳动午报

一部《我在故宫修文物》的纪录片不经意间成了网红,让大众突然了解到,每一件文物华美亮相的背后,原来都需要一群高水平的工匠来精心地修复和呵护。

事实是,在首都北京,的确存在这样一群人,他们也许不能在故宫那样高大上的地方工作,但他们也如同故宫的大匠那样只能默默无闻、成年累月地只和古物打交道。他们掌握着当代最先进的精密科技,同时又具备渊博的中国传统文化知识。他们的工作远远没有大众理解的那么光鲜和轻松,他们日常要面对的往往是极为枯燥的极为单调的重复劳动。“化腐朽为神奇”,是他们最大的本事,“不吭气儿”是他们最基本的风格。本报记者近日深入到这个群体当中,为您近距离解密这些隐藏在璀璨文物背后的大工匠和技能高手——

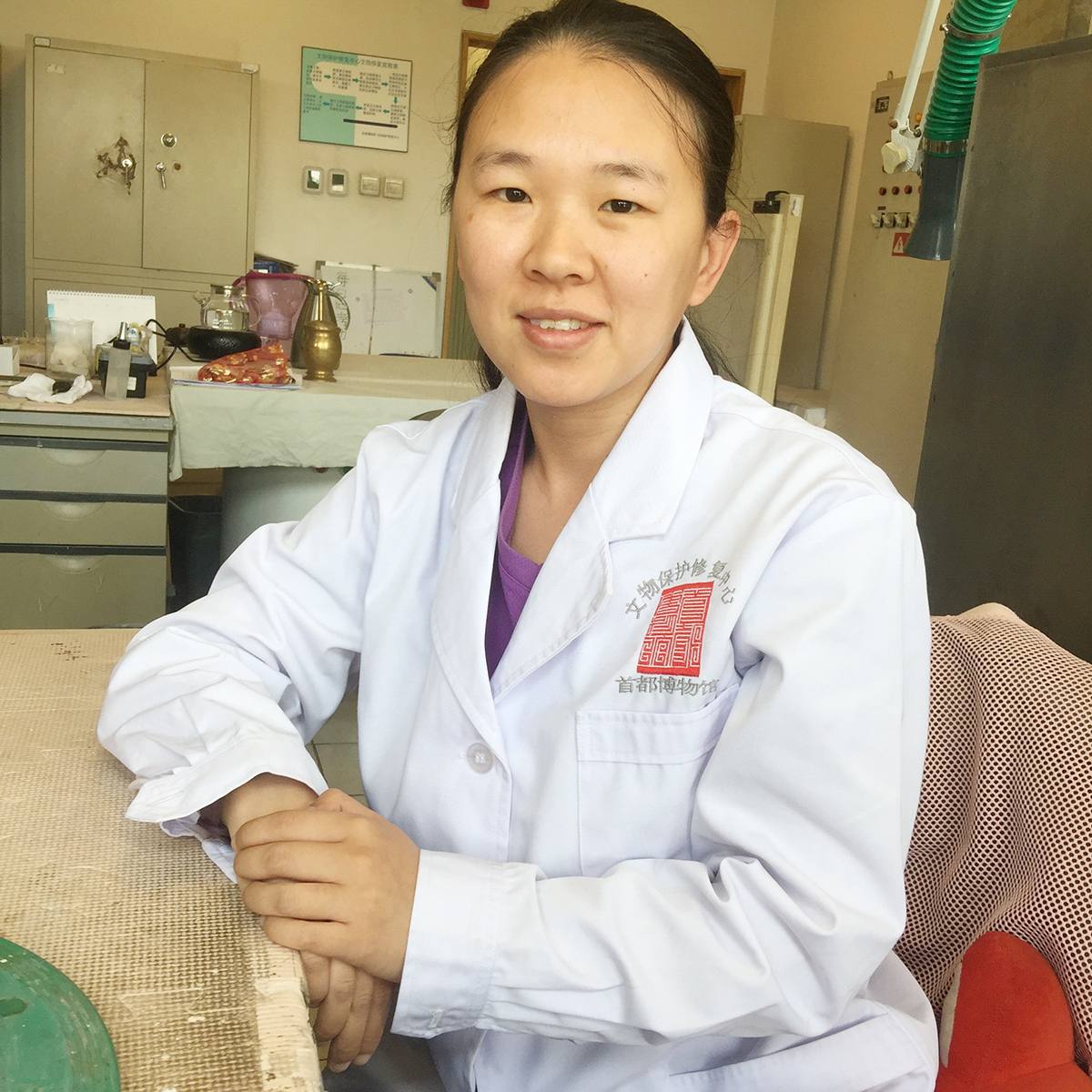

冯艳(首博保护科技与传统技艺研究部文物修复师)

精心呵护 助文物重放光彩

■密码:坐得住,静下心

冯艳是首都博物馆保护科技与传统技艺研究部的一名文物修复师,80后的她却是修复师中的一位“老兵”,今年是她从事文物修复工作的第15个年头。“修瓷器没大家想的那么简单,我在修复每件藏品时,都感觉是穿越时空与古人对话,也感受到中国传统文化的巨大魅力。文博工匠,责任重大。”

说到修文物,冯艳坦言自己是“半路出家”。2003年首都博物馆要建新馆,机缘巧合,她走进当时博物馆的文保修复中心,自此开启文博工匠的“旅程”。“在首都博物馆修复技艺的传承还是遵循着老带新,有幸的是,最早带我学习的是国家级古陶修复技艺传承人蒋道银先生的学生吕淑玲老师。她也是馆里培养的第一代古陶瓷修复技艺师。”

虽然遇到了一位大师传授自己修复技艺,但是冯艳也没有放松自己的知识积累和业务磨炼。“陶瓷类文物常规修复步骤包括清洗、粘接、补配、打磨、复色。听起来只有十个字,但是要做到精准地完成修复,就需要修复师对于每个步骤的掌握度。”

冯艳回忆,刚进入文物修复这行时,自己也经历过从生手到熟手的转变过程。“这个过程没有捷径可以走,就是要静下心来,多练。”为了掌握粘接的修复步骤,冯艳到超市买来不少新的瓷盘、瓷碗,在家没事就砸,就摔。从开始只摔碎一个瓷器开始练习,到后来多个瓷器同时摔碎混杂在一起练习。经过一段时间摔、粘的练习后,冯艳逐渐掌握了陶瓷文物修复粘接的步骤。

“其实,每个修复步骤要想顺利完成,都要求修复师要认真、仔细。”刻苦的练习,也让冯艳很快掌握了修复的技艺,不久后她迎来了第一次“小考”。“我修复的第一件文物是一件白瓷盘。”冯艳说,“这件文物通体都是乳白色的,这种单色其实修复起来更有难度。”冯艳回忆,“粘接时,决不能心急。最忌讳的就是返工,这会造成对文物的二次伤害。修复完时,我的心情很激动。记得它放到展厅展览时,我有空就会去看,特有成就感。”

“修复师就是踏踏实实,要坐得住、静下心。”采访中,冯艳总把这几个字挂在嘴边。她介绍,与其他质地的文物相比,她所在的古陶瓷组在修复过程中最怕听见有任何的响声。“生怕有一点点的动静和误差。因为每一声陶瓷器磕碰摩擦的声音,都表示着一次修复中的失误。所以就是要坐得住,静下心,才能顺利完成修复。”

近年来,这位文物修复岗位的老兵,一直保持着最初入行时的敬业心,踏实地完成着每件文物的修复工作。她也完成了包括馆藏淡青地青花双耳大地瓶、北京郊区博物馆的陶瓷文物修复以及馆藏六件文物保护修复工作。“我想我会继续在这行用工匠精神做指引,让每件文物重新焕发光彩。”冯艳说。

□本报记者 盛丽 文/摄

刘乃涛(市文物研究所第二研究室主任)

16年抢救性发掘文物 练就“透物见人”

■密码:见微知著,不放过任何一个细节

算起来,2002年从西北大学考古专业毕业后,刘乃涛已经在北京市文物研究所工作16年时间了,如今任职文物研究所第二研究室主任。“考古工作很神奇,通过地下发掘的某件器物,就能分析出历史上人们的生活方式、生产技术,甚至社会制度等等。”说起自己的工作,刘乃涛滔滔不绝。他告诉记者,对于这种“透物见人”的本领,可不是一朝一夕可以练就的。

考古是一门实践的科学,考古的方法和规则必须从野外工作的实践中掌握和实践,所以对于一名考古工作者来说,常年野外作业自然是家常便饭。刘乃涛说,工作状态有些苦闷,但人类对于过去历史有着天然的好奇心,“考古工作就是以它的严谨性和系统性,来追寻古代遗存的蛛丝马迹,将它复原成古代历史图景,这个考古发现、探索的过程本身就充满着乐趣。”

刘乃涛向记者讲述了他主持参与的延庆大庄科矿冶遗址考古工作的故事,那是2014年度全国十大考古新发现之一。“大庄科矿冶遗址是一处辽代冶铁遗址,2011年由当地村民发现的,接到上报信息后,我们很快就开始了发掘工作。”刘乃涛还清晰地记得一层层揭开古迹面纱的过程。都说考古工作是沉闷枯燥的,但对于刘乃涛来说,每一天的新发现都充满惊喜。“就拿现场发现的一个黑色炉渣来说,我们可以通过它的形态、结构等,分析出当时的冶炼水平;可以通过炉渣成分,分析出这是一处冶铁工厂。”刘乃涛说。掀开大庄科100多平方公里矿冶遗址的神秘面纱用了四年的时间。直到2014年,基础考古工作才全面完成。

“如今,该项目的考古调查工作还在进行,对未知历史的探索,我们从未停止。”刘乃涛说,类似延庆大庄科矿冶遗址考古工作这样具有重大价值的项目并不常见,他们大多数工作是在城市建设过程中进行抢救性考古,在北京各大建筑工地正式作业前,开展探勘发掘工作,刘乃涛现在所负责的就是北京东部地区的基建考古工作。“这是一场与挖掘机‘赛跑’的考古任务。”刘乃涛告诉记者,大多数工程建设前的考古工作都是争分夺秒的,既要扎实做好文物发掘和保护,又不能影响工程进度。

据统计,仅仅在去年,刘乃涛带领团队就配合各类基本建设工程开展考古调查勘探82项,勘探总面积1087万平方米,出土文物共计4190件(套)。“这些数字背后,是我们的考古工作者一年四季扎根在工地上,扎根于田野中,通过艰苦细致的工作,取得的成果。”刘乃涛把这些古代遗迹称为“地书”,他们用“见微知著、透物见人”的本领,替古人说话,帮助人们了解历史,认识历史。

考古人的肩上担负着保护传承文化遗产的重任,但历史从来就不是一个人的,文化遗产的保护也是全民的事业,他期待更多的人投身到文化遗产保护事业中来,他也将坚守在考古工作第一线,实现职业追求的同时,承担起文化遗产守护的职责。

□本报记者 王路曼 文/摄

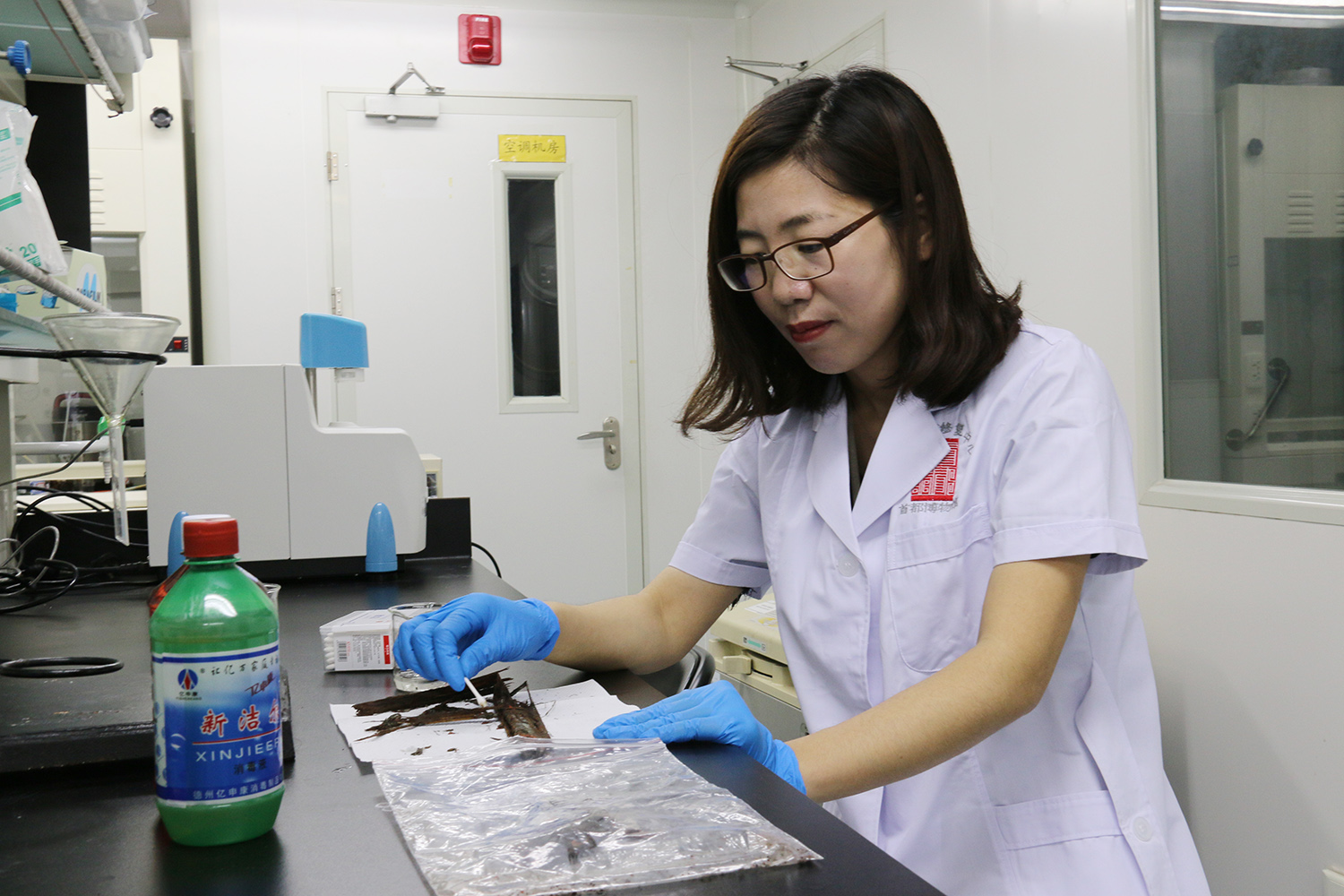

何秋菊(首博“北京文博文物科技保护研究与运用”实验室负责人)

爱挑的担子不嫌沉

■密码:不分心,让每一根丝线都复原

何秋菊来自文物大省汉唐胜地——陕西西安,从小耳濡目染了秦砖汉瓦、古建彩绘、墓室壁画的魅力,让她对文物保护有着别样的感情,2001年高考时,身为理科生的她,在别人诧异的眼光中,将高考的第一志愿填写为西北大学文物保护学。

此后,七年本硕连读,十年工作实践,如今她又在攻读在职博士,可以说,何秋菊把最美好的青春岁月全部献给了文保事业,用她自己的话说就是,“爱挑的担子不嫌沉”,她早已立志用毕生精力在这片领域里探索。

毕业后,缘于王武钰老馆长的推荐,何秋菊来到首都博物馆保护部工作。她至今记得老馆长的叮嘱:你来自彩绘文物保护大省,希望你在北京也可以发挥自己的学科优势,保护好北京地区出土纺织品染料的色彩。”纺织品保护很重要的一个部分就是保护色彩,保护色彩首先需要明确是用什么色素,什么工艺染色而成,便于为色彩复原打下基础。“这就好比患者去医院看病,医生要先给其做初步检查,我们的工作就是给文物‘做初检’。”何秋菊说道。

事实上,文保人员身上所承担的责任和压力一点不比医生少,纺织品作为珍贵的文物,能供他们做实验的,仅是修复过程中脱落的一两根1厘米左右的丝线;另一方面,纺织品所用的植物染料色素多为多种色素的混合物,而且有些还附着血渍等有机污染物等,会对结果的判断造成影响。而这些难题都被何秋菊克服了,历时两年,经上百次标准染料样品的测试分析,她提出了结合光谱及色谱分析技术分析鉴定微量染料样品,突破了微量植物染料鉴定难的问题,将纤维取样量控制在0.5mm,达到了国内先进水平。

技术难题是一方面,对于何秋菊和同事来说,更难克服的是心理上的难关。“我们学文保专业的人多少都懂一些化学知识,在做实验时,提取染料常会用到有机试剂,这些挥发性试剂多散发刺鼻的气味,虽然会采取防护措施,但是我们都清楚,常接触这些试剂是不利于身体健康的。” 何秋菊说,为了不让家人担心,她很少和家人提起自己的工作内容,心理压力大的时候,她会和同事说说,彼此鼓励安慰。第二天,他们又像不知道化学试剂的危害一样,一猛子扎进实验室。“一做起实验来就会忘了时间,别人都是被动加班,我们是主动加班。”何秋菊笑着说道。

今年3月,何秋菊申报的新型铝盐施胶沉淀剂专利通过了专家论证,目前正在公示阶段。新型铝盐施胶沉淀剂也许您听着挺陌生,但对明矾大家一定有所了解,前者正是明矾的替代材料,且固色、助留效果等比明矾至少优越几十倍。胶矾水是一种书画修复中固定绘画颜料,防止颜料晕染的传统材料,但书画修复领域的工作人员都知道,胶矾水会引起纸张的酸化、变黑,以至彻底糟朽。既然它有缺陷,为什么还离不开它呢?从2013年起,何秋菊就开始思索这个问题。通过分析其化学结构,她发现,胶矾水中的明矾(白矾)是一种非常特殊的材料,它的优点和缺点均来自于其中的铝离子。“只有清晰了它的优缺点,才能避开缺点,发挥优势。”由此,何秋菊开始筛选、寻找替代品,通过反复摸索合成材料、合成方法、配比、条件,研发出了新型铝盐施胶沉淀剂,且不局限于实验室应用,在市购书画固色上,其也得到了很好的应用。

何秋菊说,喜爱是前进的动力,工作十年来,她为工作付出了很多,去年八月,她锁骨骨折了,只休息了一个月,她就扶着胳膊上班了,到现在钢板还在右肩膀里,没时间做手术去掉。周围人劝她抓紧去做手术,她咧嘴笑道:“我也想去,事情太多了,而且好多都涉及重点实验室的声誉!”在何秋菊的心目中,文物保护不仅是工作,更是一份沉甸甸的责任,“重点实验室的声誉是历任领导辛辛苦苦奋斗而来的,他们打下的江山,我们要守护好,延续下去。”

□本报记者 张晶 文/摄

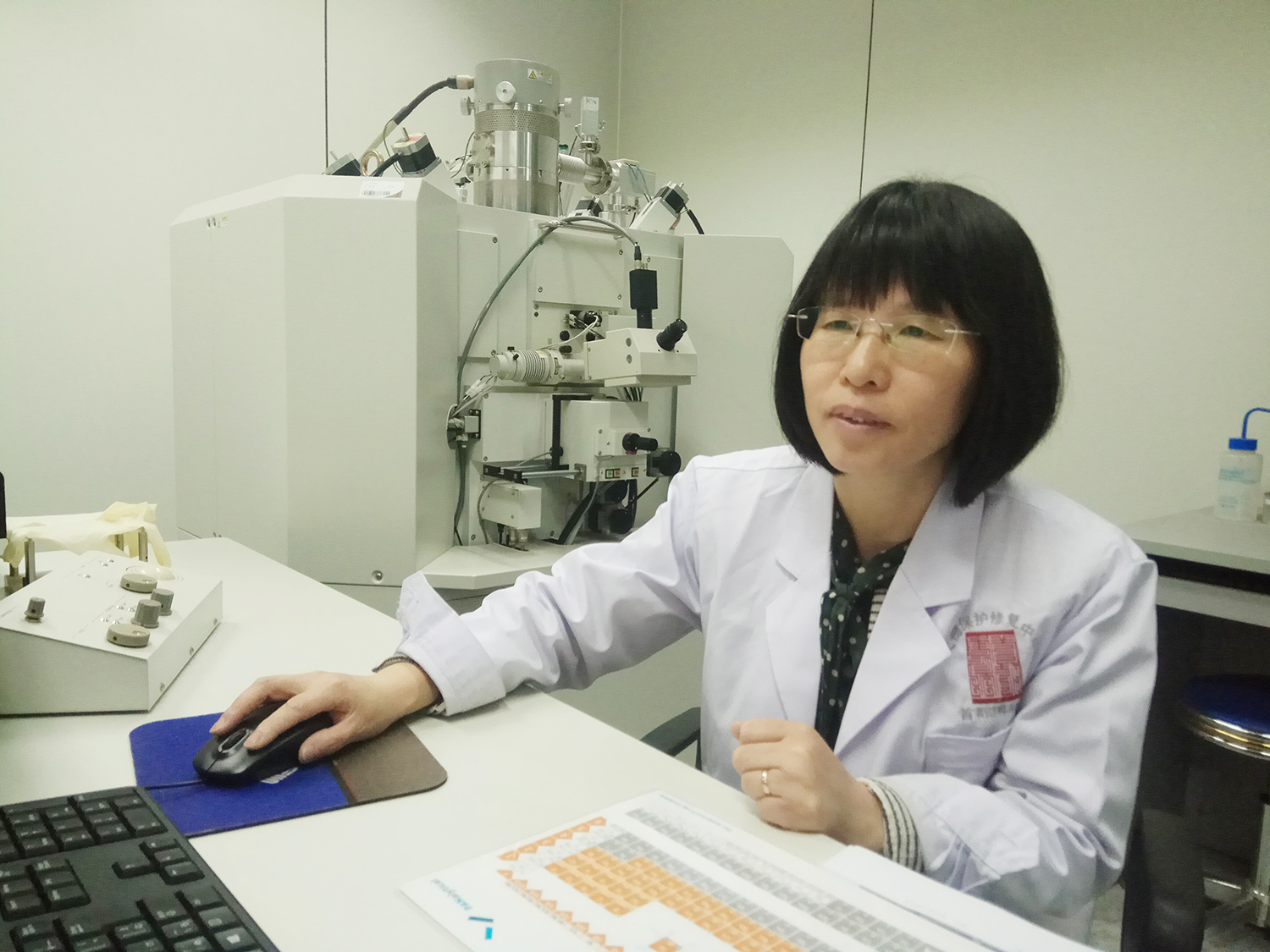

邵芳(首博保护科技与传统技艺研究部员工)

用科技让文物“永葆青春”

■密码:必须让每一步都非常精准,不能有一丝含糊

“我喜欢博物馆,喜欢博物馆里的文物以及文物背后的故事,更喜欢、赞叹这些文物背后蕴藏的博大精深的中国古代文化。”首都博物馆保护科技与传统技艺研究部员工邵芳说。

邵芳毕业于南京大学地球科学系。此前,她在地质系统工作,在实验室负责化学分析。2004年,首都博物馆新馆落成,为了提升科研层次,首博决定在文物保护修复中心组建实验室,也就是建立一个真正的“文物医院”,身具地质专业特长的邵芳来到了首都博物馆工作。

“我们当时来的很多人都是纯粹的理科背景,为了让我对文物多一些了解,当时的老馆长就安排我到各个修复组去见习。”邵芳回忆说,“我首先到了青铜组,当时分给了我一件三羊罍。这件文物其实非常完整,而我需要做的工作就是除尘保护,比较简单,但因为是一件一级文物,我既感到紧张,又有点兴奋,所以都激动得手有点发抖。”

邵芳坦言,虽然是“半路出家”,但因为爱人从事考古工作,她也曾经到考古发掘现场观摩学习,所以对文物不算陌生,但是当一件如此重要的文物交到她手里,责任感和庄严感油然而生,自己暗想,如果自己工作的不好,就愧对祖先的遗产,愧对领导的信任,愧对新首博了。

文物是具有历史、艺术和科学价值的历史遗存,文物的文化内涵极其厚重。文物保护修复工作的目的是使文物“永葆青春”,因此其意义重大。文物检测分析研究是文物保护修复工作的依据和基础,邵芳所从事就是这一工作。这项工作可以说是既光荣又重要。

“不熟悉我们工作的人会认为,我以前的专业学习和工作经历跟文物保护不搭边,但实际上,我所学的专业重点恰恰是岩矿地球化学,在博物馆工作,我完全可以发挥专业优势,更深层次地了解文物材质的物理化学性质及其腐蚀机理,给予文物保护修复工作强有力支持。”邵芳解释道。

2008年,邵芳参与了首博文物保护修复中心实验室的建设,凭借着良好的理科背景和地质学基础,在加上勤学苦思,在很短的时间内,邵芳就熟练掌握了一系列大型仪器的操作和数据分析工作。2015年到2016年,首博保护科技与传统技艺研究部开展了“基于无损检测技术的中国古玉鉴定研究”这一课题。邵芳和同事们使用三维视频显微镜、X射线荧光分析仪、激光拉曼光谱仪等仪器对馆内以及来馆展出的200余件玉器进行无损鉴定,以确定玉器的制作工艺、成分和结构等。

邵芳说,“以前的检测分析都是有损的,我们只能使用一些玉器文物的残片来分析研究,所以比较完整的玉器,我们就不能做了。也正因为无法做无损的分析检测,导致了一些错误,比如有的‘美玉’,按照现在的界定,其实就是石英或者玻璃,经过我们的鉴定研究,才验明真身。”

近些年,文物保护理念不再是文物腐蚀之后的修复,而是从营造合适的博物馆馆藏文物保存环境的角度对文物进行预防性保护,这也是邵芳目前最重要的工作内容之一。

“不同文物,材质不一样,不同的材质需要的环境是不一样的。就拿相对湿度来说,青铜器最适宜的湿度是35%左右,而纺织品、纸质文物就是50%—60%。2010年左右,保护科技与传统技艺研究部跟厂家合作研发了环境温湿度无线监控系统,应用在库房、展厅等位置,取得了一定的效果,但也有不够完善的地方,比如说,监控仪表的布置点不尽合理,目前我们正在完善系统软硬设施设备,同时,我们还适时跟进最新的文物保护理念,比如,准备将有害气体、PM2.5等方面的监测都加进去。”邵芳表示。

“我们要努力使文物处于一个稳定、洁净的安全生存环境(之中)。”邵芳说,“就拿文物库房来说,库房的结构布局、安防消防、采暖通风、温湿度等都有明确要求。对于展厅中文物存放的小环境,也会以专门的设备控制温湿度、光照和灰尘等。”

□本报记者 陈曦 文/摄

孙勐(市文物研究所第二研究室副研究馆员)

像爱惜生命一样保护历史文化遗产

■密码:盯得住,一盯到底

“时间过得真快,一转眼,我就在田野考古一线奋战了15个春秋。”市文物研究所第二研究室副研究馆员孙勐说。孙勐出生在1979年,2002年大学毕业后,想一心从事考古工作,就选择了到北京市文物研究所工作。

参加工作15年来,他一直在从事野外考古工作,先后参加了长江三峡水利建设(重庆涪陵)、北京奥运场馆建设、南水北调中线工程北京段建设和北京城市副中心建设等国家和北京等重大项目的考古工作,有效保护了国家文化遗产,擦亮了首都的金名片。

凭着对工作的执着,孙勐始终奋斗在田野考古第一线。考古工作有其特殊性,一旦开工,周末、节假日都不能停工,他和他的团队经常放弃节假日休息时间,坚守在考古工地上。面朝黄土背朝天,晴天一身土,雨天一身泥,是考古人日常生活和工作的真实写照。

北京城市副中心的建设是国家大事、千年大计。2016年以来,在时间紧、任务重、要求严的情况下,为做好城市副中心建设中的考古工作,单位选派孙勐作为路县故城遗址考古项目负责人。他本着对历史负责的精神,通过查找、分析大量文献、档案,确定了路县故城城址的线索。

此后,他精心组织城址的考古勘探,冒着酷暑严寒,钻进庄稼地,扎在沟渠中,带领勘探工人,在短短的五个月时间内,对近80万平方米的区域进行了全面考古调查和勘探。以城墙夯土为切入点,确定了城墙、城壕、主要道路以及该城址的基本范围、形制、结构、年代等基本情况,掌握了这一区域的地下文物埋藏状况。这是通州发现的时代最早的古城,也是通州建城之始。路县故城城址的及时发现,文物价值、历史内涵的准确判断,为未来城址的全面保护、考古遗址公园的建设提供了科学依据,同时也为城市副中心建设中文化传承、文脉延续做出了贡献。2017年4月,他主持的路县故城遗址考古发掘工作荣获了“2016年度全国十大考古新发现”。

2017年7月至11月,为配合京唐铁路和城际铁路联络线建设,孙勐主持在路县故城城址外进行了考古发掘,完成面积16000平方米,发掘了汉代灰坑800余座、汉代房址27座、汉代至清代水井111口以及各个时期墓葬多座,出土了大量珍贵文物。发掘成果与路县故城城址作为县级治所的时代相吻合,与路县城址的历史和考古学文化联系非常密切,是两汉时期路县故城外的一处生活、生产区。

丰硕成绩的背后,是以孙勐为代表的考古人的默默付出。为了找到这座城,也为发掘、保护好这座城,孙勐吃住都在工地上,连周末都不回家。他所在的部门为了强迫他回家与家人团聚,专门把部门例会定在周五下午,方便他散会后回家看看还在上幼儿园的女儿,但大多数时候他还是选择返回考古工地。

孙勐能够始终保持着对考古工作的热爱,在坚持野外考古的同时,还加班加点钻研考古科研工作,出版专著3部,合著6部,发表论文二十余篇,成果丰硕,用实际行动阐释北京传统文化,服务社会。

在田野考古中,他非常注重考古勘探、发掘等实际操作的规范性、准确性,重视考古现场对遗迹、遗存性质、形制、年代、用途的综合判断与宏观把握。因为在圆明园考古工作的杰出表现,他参加的“圆明园长春园宫门区与含经堂遗址”考古发掘工作,荣获国家文物局田野考古三等奖。

田野考古发掘工作结束后,孙勐就要着手考古资料的整理、公布和出版,这是对田野工作的总结、深化与研究,也是对传统文化遗产的深度阐释。孙勐的专著《南水北调北京段考古报告》《鲁谷金代吕氏家族墓葬发掘报告》,获得学界的高度赞誉。

孙勐将考古视为毕生追求的一项事业,有着强烈而执着的热爱,他“要像爱惜自己的生命一样保护好城市历史文化遗产”。

□本报记者 马超 文/摄

张中华(市文物研究所基建考古室副主任)

苦读“板砖文献”练就博学考古人

■密码:学会“穿越”,像前人那样思考

2015年6月15日,圆明园西洋楼遗址作为北京市第一处公众考古场所开始面向社会开放,由此,神秘的考古现场从银幕搬到了公众面前。张中华就是提出“公众考古”的那个人,让普通老百姓有了近距离观摩考古发掘的机会。7年专业学习考古,11个年头始终埋头在考古工地,主持过玉河遗址、圆明园9处遗址的考古发掘工作,刊发数十篇论文……已获得丰硕成绩的张中华,自己最大的成就感就是开创了“公众考古”。

硕士学位毕业于西北大学文化遗产学院的张中华,毕业后来到了北京踏上了他的考古之路。

尽管多年的考古工作,让张中华获得了很多成绩,但张中华却说自己越挖越不明白,越做越发虚。白天在工地,晚上回家写完发掘日志,必须得看看书睡觉才踏实,张中华说,担任圆明园课题组组长的这几年,是他睡觉最少的几年,“我现在的工作就像一个艰辛的‘穿越’。”

上学的时候,张中华学的是新石器时代考古专业,新石器时代没有文字,学习的只是田野考古方法,而现在在圆明园做的是清代考古,一下“穿越”了几千年,而这个跨度对于张中华来说是非常痛苦的。新石器时代不涉及古建,更不涉及园林艺术,这些知识点不懂的话,写出来的考古报告一定是贻笑大方。只有抽时间翻阅大量文献,恶补这方面的知识,遇到问题马上解决,不然越积越多。

主持过多个考古项目的张中华深知,一个考古工地的收获或者效果取决于考古工地负责人的素养和视角。一位考古学家的养成往往不是一件容易的事情,因为考古学是非常综合性的学科,要研究古代社会的方方面面,考古学家必须具有渊博的学识。考古虽然分类在文科,但包含文科、理科、医学、工科、地质学科、体质人类学等等。“比如,挖出来人骨了,多大年龄死的,生前是做体力劳动多还是脑力劳动多?是男是女,生前得了什么病,有没有龋齿?裹没裹过脚?这些认识,如果在现场注意不到,考古信息就会把握不准。再比如古动物学,挖出动物骨,你就会考虑到这具动物骨是否跟人类生活的环境有关,可以分析出,是通过打猎还是驯养的?还有植物学,你会从中了解到人类与环境之间的关系,野生的还是培育的?历史学更不用说了……”这段话,张中华说得停不下来,而记者听得早已张大了嘴巴。

“可以说,天上飞的、地上跑的、水里游的,我们都要学一点、懂一点。”张中华说,考古学家是博学的一点不夸张,考古过程没有捷径可言。这些知识对当时刚刚接触考古专业的学生来说是枯燥的,但真正到了发掘现场,就会发现需要了解的知识太多,这就有了为什么考古的人工作之余还会自觉跑到图书馆搬回大量板砖一样的文献苦读,社会学、经济学、政治学、军事学等等,只要是存在的,对考古学都是有用的。“只有了解的更多,才能把信息采集得更全;才能够把历史的废片,通过丰富的知识复原得更多,才能通过考古让人们了解到我们的过去、现在和未来,知道我们是怎么来的,是怎么走过来的,将来怎么发展。”

干了这么多年考古,张中华越来越深刻地认识到,现代人低估了古代人的智慧,古代人的内心更单纯、更投入、更专注,那份工匠精神比现代人更强大!“圆明园的工艺,包括建造工艺、建筑质量很多现在都学不到,比如建筑中用到的‘三合土’,比我们现在用的水泥还耐用,三百多年依然如故,现在在实验室研究比例配方,成分的精确比列测不出来。再比如瓷器,尤其是粉彩,现在做的远没有当时烧的好,还有琉璃的烧造,我们在圆明园发现了七种琉璃,甚至在一种琉璃上面发现五种颜色,可想它的烧造经过了多么复杂的流程和工艺……”张中华的介绍又停不下来了。所以,他希望通过“公众考古”让更多的人了解中华民族的历史文明,这也是人民对美好生活的向往,对文化的向往。

□本报记者 孙艳 文/摄