永远割不断的血脉——职工家风建设故事寻访

2018-03-05 来源:劳动午报

这个春节期间,一个名为《牵妈妈的手》的微视频刷屏网络。视频中,习近平牵着妈妈齐心的手陪她散步的画面令人印象深刻。

“天下之本在国,国之本在家,家之本在身。”十八大以来,习近平总书记曾多次在不同场合强调家风建设。“齐家”而后“治国”,习近平用自己的实际行动做出表率。

家风建设并不神秘,关键就在于用一个个朴实无华的细节去践行民族的美德。在普通职工中,他们的家风建设是什么样子的?职工的家风有什么样平常而感人的故事?春节期间,本报记者走入多个首都职工家庭,为您寻访平凡人的家风故事——

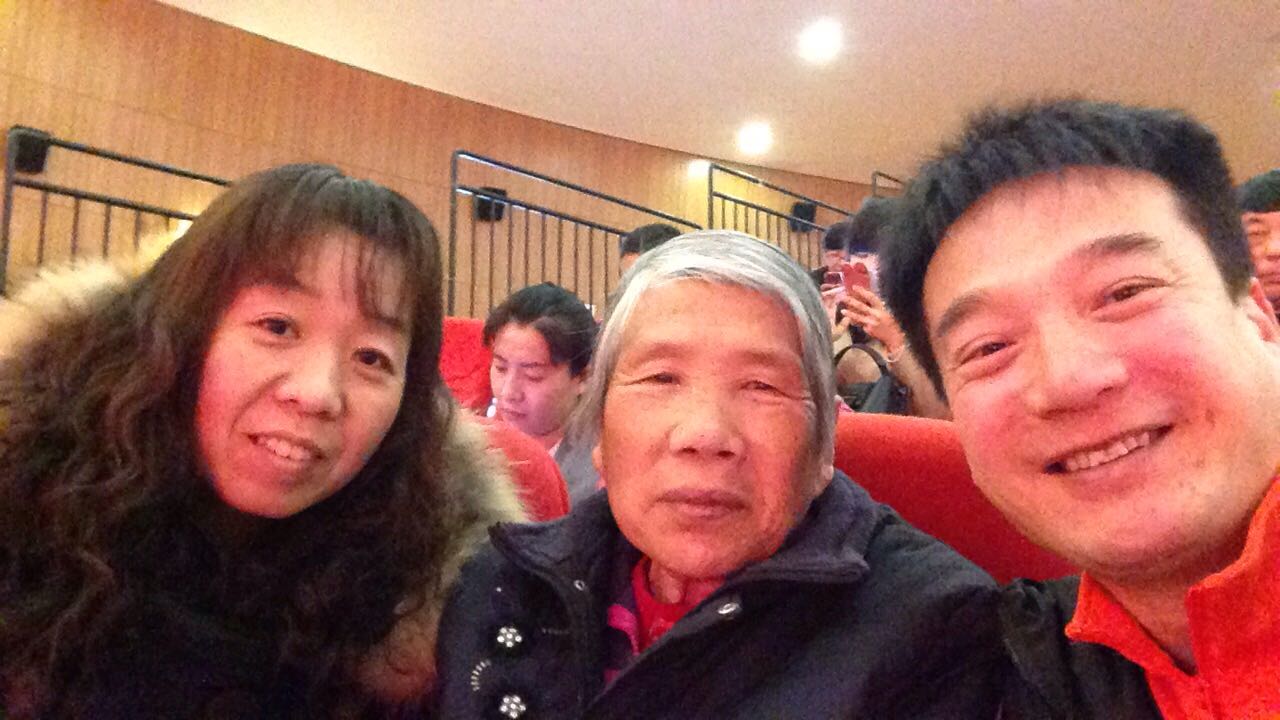

【孝心家庭】

郭春学:“母亲高兴比什么都重要!”

丰台长辛店电石厂职工郭春学。

在我国一直流传着“百善孝为先”的古训。每每谈起孝敬,今年48岁的郭春学内心的快乐总是满满的,他是丰台长辛店电石厂的一名保安。尽管为了养家糊口,他总是很繁忙,但他总是尽最大努力,让78岁的老母亲每天都快快乐乐的。

郭春学的母亲年轻时生了郭春学姐弟五个孩子。父亲在外做工,母亲则一个人养育孩子,操持家务,种地,去生产队挣工分……繁重的劳作使得她的双腿早早就患上了膝关节综合症,双腿一年四季离不开膏药,就是走起路来也显得很吃力,严重的时候必须要拄拐杖。

从此,郭春学开始到处帮妈妈找治腿疼的偏方或了解其它的治法及疗效。他除了经常和姐姐哥哥们带母亲去看医生外,有时还把炒糊的盐趁热装在纯棉布的小口袋里,护在母亲两个膝盖上,以消炎和镇痛。另外,他还常常从医院买来中草药,为妈妈泡脚洗脚。

经过郭春学兄弟姐妹几年贴心的护理,母亲走路不怎么拄拐棍了,和邻居大婶们一起遛弯的时候,还总走在她们前头。看到母亲那笑容可掬的神情,郭春学内心也感到无比的快乐。

为了让母亲平时的生活充实起来,郭春学和姐姐先后为她买来了电视机、内存上千个节目的可随身携带的小录音机,后来又给母亲买了手机。

见到母亲的生活日渐丰富而充实起来,郭春学就鼓励母亲书写点什么,练练指力、脑力。说来也巧,母亲发现了小孙子刚刚要扔掉的没用完的作业本,如获至宝收藏起来。此后,她用铅笔每天认真书写一页,不光写,还记下那些字,遇到不认识的字就去请教别人。在母亲兴奋的时候,还会为孩子们念上一两首古诗!见到老妈抄写的一篇篇诗词,郭春学心里很开心。

一次,郭春学爱人和大姐当着母亲的面商量着要去白洋淀游玩报名的事,母亲一本正经地问:“还有座位吗?我也想去。”当时她们都怔住了,郭春学爱人当时耐心地对母亲解释,并安慰她说:“路太远,在长途车上您受不了……”

“此时,我的心里像是被什么敲击着。我是年过四十岁的人了,第一次听到老妈提这样的请求。从我记事起,她一直是为丈夫,为孩子,为了……难道她就不想走出去看看外面的世界吗?等待她的还会有多少时间……”于是郭春学当时就做出了决定让老妈选地方,马上陪她去玩。第二天他们就陪着母亲去了青龙湖公园游玩。

那天正是一个阳光明媚的春天,他们陪母亲边玩边观景边照相,还陪着母亲划了半个小时的船。一整天,母亲的脸上都洋溢着灿烂的笑容。从那后,只要一有机会,郭春学就带着老妈去北宫森林公园、北京园博园等她喜欢的地方游玩。

人们常说:“家有一老,就是一宝”。郭春学为了守住这块宝,常把单位食堂里母亲爱吃的饭菜带回给她吃;为了守住这块宝,他情愿每天早起把最新鲜的早点送到妈妈身边;为了守住这块宝,他保证妈妈的饮水机里面每天都有新鲜的矿泉水;为了守住这块宝,他定期提醒并陪老妈做体检……郭春学小心地呵护着他的“宝”。

□本报记者 余翠平

【健康家庭】

郭院丽:健身路上全家一路行

北京一零一中学教师郭院丽。

每天清晨一起跑步,每周中一起游一次泳,每周末一起练一次跆拳道。这是北京一零一中学老师郭院丽一家人坚持了多年的习惯,也是他们一家人对幸福的感悟。

提起被评为健康家庭时,郭院丽说:“‘每天锻炼一小时,健康工作五十年,幸福生活一辈子。’这是我们三口之家的健康理念,对于孩子也是要从小培养。”记得儿子上幼儿园大班时,偶然路过跆拳道馆,便喜欢上了这项运动。

“最初每次上课,我俩都陪着去,然后和一众家长一起在外面等,无非聊聊天、逛逛商场,时间也就晃过去了,但是每次都有种虚度光阴的隐隐的自责和不安。”郭院丽就想:怎样更好地用上这段时间呢?为什么不一起练呢?这样既陪伴了孩子,也能锻炼自己的身体。

一家三口第一次去训练时,到得比较早,就先自由活动,郭院丽压腿、劈叉、下腰,她下腰时,儿子在腰下钻来钻去,像钻山洞一样,其他小朋友也跟着一起钻来钻去。起来后,一个小姑娘看着郭院丽,可能觉得妈妈们不会有这么好的身手,疑惑问:“你是他姐姐吗?”儿子听见,扑上来抱着郭院丽的腿扭过小脸儿大声说:“她是我妈妈!”稚嫩的声音里满满全是骄傲。

“那一刻,我觉得我是儿子的大骄傲,让我感到幸福无比。”郭院丽坦言道。

孩子的每一次考级,面对铁面无私、冷若冰霜的主考官,不仅是对考生体能、技能的考验,更挑战家长的心理承受极限。

两个月前考蓝带的时候,儿子刚满8岁,属于“同龄人中级别比较高的,同级别中年龄比较小的”。整整两个小时持续不间断,小人儿跟从水里捞出来似的,只听见喘气的声音,爸爸在窗外扒着心疼地直念叨“整整俩小时……”就在接近尾声、大家都认为该结束的时候,师范拿出来一块厚厚的木板,所有人都惊呆了!从来没练过啊!连在一旁训练的黑带师范们也都围过来,屏息静气,看这个瘦小子怎么过关。踢了几次都没成,反倒被反作用力弹飞出好远、重重摔倒在地,也砸在当妈的心里,场外围观的群众也不禁“哇——”地低呼。好在小伙子从来不惜力,愈挫愈勇,“啪!”一声,木板拦腰断成两截,屋里屋外一片喝彩……

现在孩子渐渐长大了,跆拳道很少再练,郭院丽觉得得想个继续坚持锻炼的运动。郭院丽的老公喜欢晨跑。对,一起去跑步,既能锻炼孩子的身体素质,又能培养孩子坚持不懈的毅力。于是,一家三口每天早上准时出现在跑道上。一家三口集体晨练都成为引人注目的风景。

郭院丽告诉记者,跑步的时候,总是儿子在前,爸爸妈妈跟在儿子后面。因为从一开始就是孩子带爸爸妈妈跑。还因为有一个小秘密,关乎幸福——儿子奋勇向前的时候,偶尔一回头,总能看到爸爸妈妈,一家人都很享受这种感觉:“无论将来你做什么,走多远,一回头,爸爸妈妈就在你身后。”不苟言笑的儿子绷着笑脸儿,很认真地点一下头:“知道。”

□本报记者 白莹

【传承家庭】

任冠宇:警察世家的使命传承

北京市公安局刑侦总队刑警任冠宇。

高高的个子,戴着眼镜,一股书生气,这就是记者见到任冠宇时的第一印象。如果不知道他的职业,很难将他跟刑警联系起来。上中学时,他曾获得世界航模大赛亚军。高考前夕,任冠宇获得了北京航空航天大学的提前录取机会。但是,他毅然选择了报考北京人民警察学院,投身公安事业。可就是这位看上去文质彬彬的“书生”,却成为了北京市公安局刑侦总队无人不晓的“拼命三郎”。从警近8年,任冠宇参与的抓捕不计其数,他的双腿多次负伤,右手四根手指深二度烧伤。一次行动中破门而入扎伤的右小腿,缝了40多针,留下一长串针脚。他也成为了队里打掉犯罪团伙最多、抓捕犯罪嫌疑人最多、出差时间最多的青年刑警。

为什么要选择当一名警察?只要走进任冠宇的家,也就不难理解他为什么一定要当警察。这个刑警世家到处挂着军功章。任冠宇的爷爷是新中国成立后的第一代刑警。20多年前,任冠宇的父亲在与犯罪嫌疑人的枪战中身中数百颗霰弹铅弹,至今还有铅弹遗留在体内无法取出。任冠宇还记得,父亲的同事当时来家敲门,递给母亲一件衣服,已经被血染红。去重症监护室探望时,父亲身上插满各种管。正是那段儿时的经历,让任冠宇从父亲身上看到了一名刑警的责任。也就是从那时起,他的心中种下了一个刑警梦。

任冠宇出生在警察世家,特殊的岗位、辛劳的工作,决定了他们付出在亲人和家庭上的时间和精力都不会多,在家休息的时间数都数得过来。即便如此,任冠宇的妻子和母亲却从没怨言,而是积极主动挑起家庭的重担。“正因为有了母亲、妻子的理解和支持,我们才能够安心工作在第一线。”任冠宇说,包容、理解对于构建一个和谐幸福的家庭至关重要。任冠宇妻子孙小棠对于和谐幸福家庭有着自己的理解:“首都刑警和谐幸福的家庭不是甜言蜜语,也不在于花前月下,而是支持和理解。”任冠宇的母亲是一名普通的退休职工,由于一家老小工作的特殊性,她不得不一个人承担起家庭重担,照顾老人、抚育儿孙……虽然全家人聚少离多,但她却始终无怨无悔地奉献着自己对丈夫、孩子和这个家的爱,用微笑面对生活,用心品尝家的幸福和温暖。

任冠宇参与专案侦办,常常一两个月不回家。有一次,在抓捕中受伤的任冠宇竟和旧伤复发的父亲在医院见了面。“咱们祖孙三代都是警察,什么风风雨雨咱没见过,受点伤没什么。”父亲当时对任冠宇说,“面对危险,任何人都可以退步,唯独我们不可以,这是咱们的使命。”

任冠宇祖孙三代的家庭生活中,全家人相互照顾、相互信任。闲暇时间常在家里召开家庭小会议,相互交流,相互取长补短,遇到困惑相互开导,相互帮助。遇到不懂的事情,晚辈就向家里老人请教,听取老人的意见。虽然这些都是平凡的小事,但它就像催化剂使他们的感情日益融洽、家庭和睦、快乐。许多人曾问任冠宇:“为什么你的家庭如此融洽?”他说:“只要互相站在对方的角度来看待事物,思考问题,那就没有什么事情是解决不了的。”在日常生活中,任冠宇的家风还十分注重言传身教,以德育人。在他们的这个家庭里,虽然每个人的性格、文化、志趣都不同,但是家庭中很少出现矛盾冲突,大家能互相体谅,尊老爱幼、民主平等、宽容谦让,形成了互相理解、尊重、平等、关爱的文明家风。

“一个幸福、快乐、和谐的家庭需要每个家庭成员共同的努力。只有每个人都奉献一点爱,家才会更温暖,只有每个家庭都幸福了,我们的社会也才会更和谐。”任冠宇说,“传承,对于一个家庭来说,不仅是孝道的传承,更是一种使命的传承,我这辈子就一个人生目标,把警察干好,竭尽自己的全力,把刑侦工作干到淋漓尽致。”

□本报记者 闫长禄

【绿色家庭】

吴广增:低碳家庭的“绿色三宝”

北京市延庆区国家税务局税务干部吴广增。

在延庆区香水园街道新兴小区,有这样一个幸福的三口之家,丈夫吴广增是北京市延庆区国家税务局的一位税务干部,妻子是一名医生,他们的儿子是一个三年级的小学生。他们虽然身份和年龄不同,却在生活中有着共同的追求,那就是传承勤俭之风,享受低碳生活,成为一个宣传环保的志愿家庭。

吴广增全家人始终传承着“绿色三宝”。谈起这三宝,吴广增风趣地说:“天有三宝,日月星;地有三宝,水火风;人有三宝,精气神儿。在我家里也有三宝:垃圾、污水和画稿。”

“变废为宝”是他家的第一宝。他儿子所上的学校提倡环保从娃娃抓起,经常开展一些废物利用小制作的亲子活动。在这些过程中,他们全家人越来越喜欢这种既环保又能锻炼动手能力的娱乐方式了。为了给北京申冬奥加油助威,他们全家人一起动手,用卫生纸芯做了五十六个文化笔筒,每个笔筒上面都印着申冬奥的标志、口号和穿着不同民族服装的卡通人物,表达了民族团结盼奥运的心声。这个作品在区妇联组织的节能环保小妙招废物利用小制作活动中获得了一等奖。

他们家的第二宝叫做“循环之宝”,指的是生活污水的二次利用。吴广增的爱人在医院工作,参与过2003年的抗击“非典”,对于环保和卫生她有着自己的看法,她常说:“假如把环境比作地球‘身体’里的血液,那咱们每一个家庭就跟白细胞一样,是最基础的免疫系统。要是每一个家庭都注重节能环保,再通过‘血液流动’,把这种意识和做法输送到身体的每一个角落,那这个‘身体’一定是健康、有活力的。”

为了这句话,她给家里定下了好多铁的纪律:比如说“一盆水洗澡”的规定:洗澡时,必须站在一个大盆子里淋浴,只要水满了,澡也必须得洗完了,再把这盆水倒进一个更大的桶里。再比如说“马桶隔离”的规定:她家的马桶只有下水,没有上水,也绝对不能用干净水去冲。还有,像什么洗脸水、淘米水、焯菜水、养鱼水,都不能直接倒掉。于是,他家里就有了很多大大小小的桶,用来盛放这些用过的水。稍微干净一点儿的水用来拖地、洗抹布,养鱼的水用来浇花,淘米水、焯菜水用来洗碗,只有比较脏的污水才能用来冲马桶。

这些事情做起来虽然很麻烦,但是俗话说:“垃圾是放错了位置的财富。”他们把日常生活中的垃圾和污水进行分类,然后循环再利用,这样既省钱又环保还能教育孩子,一举三得,所以就一直坚持下来了。

他们家的第三宝叫做“如获至宝”。在吴广增的钱包里有一张发黄的纸条,是儿子小的时候画给他的。还记得有一次孩子不太听话,他就打了儿子一下,从这之后,性格内向的孩子很长时间都不和他说话了。正当他非常自责的时候,孩子遥控着一个小汽车撞了一下他的脚,就跑到门后面躲了起来。他低下头发现车上有一张纸,上面画了一个流眼泪的小男孩儿,旁边用歪歪扭扭的拼音写着“爸爸,我错了”。从那天起,他也再没有动过孩子一个指头,也开始改变教育方式。他带着孩子还参与更多的社交活动,比如和志愿者们去妫水河边上捡垃圾,也会到大街上发控烟宣传手册,回收旧电池,还一起创办了宣传环保的微信公众号。现在孩子变得开朗了,也愿意交朋友了,唯一不变的是,只要觉得好玩儿的事情,孩子都会用画笔画下来,还拍成照片发到微信上,和他的小网友们一起分享。孩子画的《海洋垃圾污水处理船》在国家海洋局和北京市少工委联合举办的第四届“爱海洋·爱环保”儿童书画大赛中,获得了最佳创意奖。看到儿子的变化,吴广增两口子非常欣慰,也更加珍惜这些得来不易的画稿了。

这就是吴广增家的“绿色三宝”。因为这些生活中的点滴小事儿,他们被评为了首都最美家庭,他本人也成为了北京市五星级志愿者。他认为这既是一种肯定,也是一种鼓励,更是一种鞭策。他们决心把绿色三宝传承下去,也希望更多的家庭加入到节能环保队伍中来,一起来享受绿色健康的新生活,一起来传递低碳环保的正能量。

□本报记者 马超

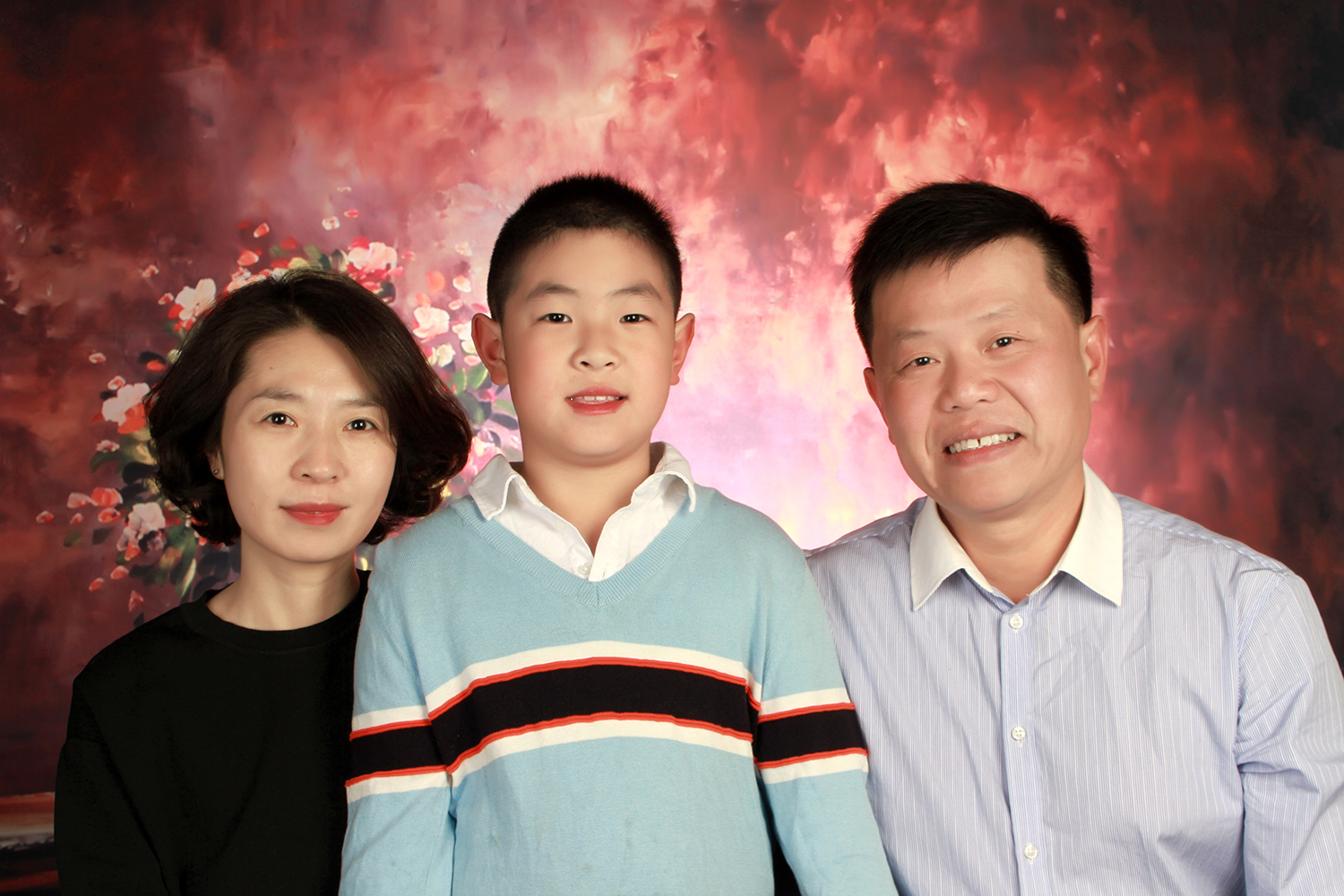

【科教家庭】

陈卫佐:以身为范 科学育儿

清华大学法学院教授陈卫佐。

41岁才得子,却不会溺爱孩子,而是坚持宽严相济的育儿方式;家住清华园,教子路上留下浓重的清华痕迹。在他和妻子的精心培育下,儿子健康阳光地成长,两次获得清华附小的“校长奖”。这就是清华大学法学院教授陈卫佐的家庭,他们也于2016年被评为北京职工幸福之家。

2008年国庆节,陈卫佐和妻子苏娜开心迎来小宝贝亚欧的诞生,人生从此多了一个身份——家长。他主要承担孩子的学习、德行和身体锻炼方面的教育,妻子则负责照顾孩子的衣食住行,分工明确。

借助生活在清华园的资源优势,他会带孩子漫步校园感受文化气息,到学校体育场锻炼,参观清华校史馆,边走边讲解清华名教授的事迹。当亚欧看到华罗庚写下的名言“聪明在于勤奋,天才由于积累”时,受到很大触动,立志将来当一名科学家。妻子平时工作繁忙,早出晚归,作为孩子生活上的总管,也是家里的“财政大臣”和司机,家里几乎所有的食品都由她负责购买,她的勤劳肯干同样为孩子树立典范。

在家庭教育中,两个人坚持宽严相济的爱,认为该严格要求孩子的时候家长应坚持原则,不含糊、不退让。他们共同培养孩子,遇到意见相左时,有时会一个唱红脸一个唱白脸。父亲主张孩子尽可能多做家务,“自己的事情自己做”,刷牙、洗脸、穿衣、大小便都要独立完成,甚至每次用完卫生间后要将卫生间彻底冲干净,认为孩子多吃些苦,能锻炼自理能力和办事能力。母亲相对心地更柔软,舍不得让小孩子多做。这时他们会及时沟通,从促进孩子成长的角度最终达成共识。

2016年,陈卫佐参加了清华园街道组织的“记育儿日记,做研究型家长”活动,在5个月时间里先后提交了5篇育儿日记,中国科技大学少年班教授、博导司有和在点评时对他倍加称赞。这些日记及点评师的点评已被收入《母亲的呼唤——清华园街道家长育儿日记作品选》(第三辑)。在爸爸的影响下,亚欧也开始天天记日记。

从孩子3岁左右起,他就鼓励亚欧早上起床后用冷水洗脸,数九寒冬也不例外。孩子到了4岁,他开始要求亚欧每天至少早晚刷牙各一次,有时孩子嫌麻烦不想刷,他就用小沙漏来督促刷牙时长,还经常同孩子一起刷牙并比赛,孩子从小到大没有得过一颗龋齿。

清华系一贯重视体育锻炼,号称“无体育不清华”“为祖国健康工作五十年”,这一传统影响到清华人的下一代身上。亚欧从小好动,喜欢体育运动,于是家里在他上幼儿园时聘请了教练,一对一教他学会游泳,父亲还经常带着他从事跑步、骑车、游泳和跆拳道等运动。上小学后,在家人的鼓励下,孩子从一年级下学期起加入校足球社团,每天下午训练两个小时。今年寒假,陈卫佐专门陪孩子去广州参加了为期两周的足球冬训和比赛,2月初亚欧还作为学校2008足球小队守门员参加了青训联盟杯全国青少年足球俱乐部锦标赛,并获得精英组第四名。长期的体育锻炼,使亚欧的身体素质非常棒,二三年级没有请过一次病假,两眼视力均为5.1,体重达标。

当亚欧考试成绩不理想时,爸爸妈妈不是责备他,也不拿他跟其他孩子比,而是平心静气地帮他分析失误的原因,找出症结所在,鼓励他继续努力。在父母的鼓励下,亚欧树立起明确的学习目标,懂得学习不是为了考试得第一,也不需要家长给予任何物质奖励,在清华附小两次获得“校长奖”,懂事而又争气。

□本报记者 任洁

【书香家庭】

王银玲:读书荐书成为全家的生活方式

怀柔区第三小学教师王银玲。

每个人手里一本书、一本杂志、一份报纸,或是分享一篇文章一本书……这是怀柔区第三小学老师王银玲一家三口的小幸福。可他们并不满足,三人有一个共同的心愿:“在这个全民阅读的大时代,如果让自己身边的人也能从阅读中获得满足,便是我们家的大幸福。这虽然不好实现,但我们仍然执着地追求着。”

在王银玲的家中,最显眼的家具就是4个装满了藏书的大书柜。而书柜的周边,也是家中三人最喜欢的地方。“那里有2000余册。”王银玲介绍说,无论到哪里,他们最爱去的地方就是书店、书市和图书馆。“每个周末,我们三口必干的一件事就是去图书馆,每次逛店后总会购买几本纳入囊中。阅读已成为我们家庭的一种习惯,一种文化,一种享受,伴随我们每个人幸福地成长!”

每年,王银玲家中的藏书都会时时更新,替换下来的图书被赠送到身边需要的人手中。“例如关于胎教的书,我们送给刚刚怀孕的同事;关于儿童教育的书,我们就送给新爸爸、新妈妈;还有一些学习资料,也送给正需要它们的人。”王银玲说,儿子曹珈铭也曾在小学时利用家里的图书,为同学创办过“袋袋鼠书店”,他还把书送到了山区贫困学生的手中。“让身边每个人都感受到阅读的乐趣,这也是我们家追求的大幸福。”

怀柔三小图书室的墙上,总会有许多小学生们手工制作的阅读小报。原来,这是学校三至六年级的学生们,把自己的读后感或摘抄到的好词好句配上插图,制作成精美的小报,经班级评选后,把最佳作品拿到图书室向全校师生进行展示。“每个月,这里都会换一批新的。”王银玲介绍说,痴迷于书海的她,工作的岗位也没有离开图书室。为了带动全校学生读书,她于2012年就在学校组建了三槐书社,以便把班级里爱读书的孩子组织在一起进行好书推荐、读书交流分享,再让小社员们把同学们推荐的好书介绍给班里同学,带动其他同学读书。在怀柔三小读书节的推动下,王银玲每学期都组织全校各个班级借阅图书,写读书体会、制作读书小报、书签,组织学生开展读书读报知识竞赛、征文活动。尤其是北京教育学院组织的“书香燕京——北京市中小学阅读指导”活动,她更是组织全校学生全员参与。每届活动中,怀柔三小都会有百余篇作品分别获得一二三等奖,获奖名次与总数居全区小学之首。王银玲欣慰地说:“读书活动大大点燃了孩子们对读书的热情。在教室、在校园经常能够看到书不离手的感人画面。”

作为怀柔区实验小学校长的爸爸曹仲帅,更是把阅读带到了校园的每个角落。如今,怀柔实验小学的走廊、过道、教室的内壁、黑板报上展示着读书名言、师生读书心语、“身边的榜样”读书之星风采展;学校广播站关于好书介绍、读书方法的介绍、读后感交流,更激发了师生阅读的积极性。学校为老师们集体购书,又为班级图书角统一配备阅读书目;教学楼内9个师生自由阅读图书角,校门口的学生放学等候区也摆放了近百本师生自愿捐献的图书,供大家自由选读。可以说,这所校园处处皆书韵。此外,学校还出台了旨在把学生引入读书的殿堂,培养阅读习惯,拓宽阅读视野的《实验小学阅读章程》,并以此为载体,举办了拥有丰富多彩内容的读书节活动,使师生读书蔚然成风,丰富了师生的精神视野。

“生活里没有书籍,就好像没有阳光;智慧里没有书籍,就好像鸟儿没有翅膀。”这句莎士比亚的名言是他们家庭生活的写照。也希望在他们微不足道的付出之后,有更多的人加入到读书的行列中来,体会书籍带给我们的人生幸福!

□本报记者 崔欣

【公益家庭】

唐家意:做公益成为全家的自觉

一家教育集团职工唐家意。

唐家意是一家教育集团的职工。父亲给她取这个名字,是希望她做一个“让国家满意”的人,今年40岁的她笑言,“让整个国家都对我满意太难了,但是我争取做一个让‘家庭’满意的人。”在唐家意心中,这个“家庭”的成员可不仅仅是自己的丈夫温华平和年仅1岁3个月的小女儿,还包括顺义太阳村中几十个孩子。

“整整17年啦,村里很多孩子都是我看着长起来的,在我心里,他们就是我的孩子。”17年前,才23岁的唐家意从合租的室友那里知道了太阳村的存在,她拉着丈夫一起参加了一次村里的公益活动,从此便一发不可收拾,她说,在一些生活琐事上她会和丈夫产生分歧,但是在做公益这件事上,两个人从来没有过分歧。

在刚刚过去的春节里,唐家意和丈夫又没回老家过年,他们牺牲了自己和家人团聚的机会,让村里的孩子到家里过了一个好年,其中就包括两个9岁的孩子。这两个孩子分别在半个月大和一个月大的时候被拐卖,被警察解救下来后,因为患病,被福利院拒收,一直留在太阳村中。期间,经多方尝试,始终没有找到孩子的亲生父母。随着他们渐渐长大,他们发现了自己和周围的小朋友不太一样。太阳村里多是服刑人员子女,别的小朋友在探监时能够见到自己的父母,可是他们却不能。“我们的爸爸妈妈是不是被判了死刑?”孩子的话像针一样扎在唐家意心上。

“这两个孩子太可怜了,所以从他们5岁那年起,我们每年都会把他们接到自己家里来过年,让他们也体会一下有爸爸妈妈关爱的感觉。最开始,我们不回老家过年,家里的亲戚都不能理解,现在我们会给家里人发视频,当他们看到孩子们快乐无比的笑容时,也渐渐认可了我们的选择。”唐家意说,不光是这两个孩子,还有很多太阳村的孩子会来她家过春节,最多的时候有十来个。今年,她家里一共来了5个孩子,最大的已经25岁了,“17年前,那个孩子才8岁,我是看着他长起来的,在家里,我是最小的,没有弟弟妹妹,我就让这个孩子管我叫姐姐,我把他当成我自己的亲弟弟看待。”

不仅如此,唐家意和丈夫还会给孩子们发红包,过春节会发,期末考试取得了好成绩也会发,甚至连孩子们在考试中比上一次提高了2分,他们也会给孩子们发红包作为奖励,“我想让他们知道,有人在关心着他们,他们一点一滴的进步都能得到相应的鼓励。”唐家意和丈夫的细心举动换来了孩子们对他们的无比信赖,孩子们亲切地称呼他们为“唐妈妈”和“小温叔叔”。

很多人好奇:做了这么多年公益,他们夫妇二人是如何坚持下来的?她却说,从来没有觉得自己在“坚持”,她还跟别人打趣道,上班有烦的时候,但是做公益她从来没有感觉烦过,这件事已经成为了他们生活中的一部分,不让她做都不行,特别是有了女儿以后,她感觉爱得到了传递。在女儿三个月大的时候,唐家意便把她带到了太阳村里,“村里的孩子争着帮我照顾孩子,有的推婴儿车,有的帮她穿鞋,他们从被照顾的人变成了照顾别人的人,这让我感觉特别欣慰,我觉得正是因为有志愿者给过他们关爱,才会让他们变成心中充满爱的孩子。”唐家意说,今后,她会和丈夫一起,带着孩子坚持做公益,把爱传承下去。

□本报记者 张晶

【和谐家庭】

孔繁燕:孝悌筑和谐 小爱化大爱

中国人民公安大学副教授孔繁燕。

幸福是什么?让一千个人来回答会有一千种答案。在中国人民公安大学副教授孔繁燕眼里,“幸福与地位的高低、金钱的多少、房子的大小、容颜的美丑等都无关系,它主要决定于一个人的内心修炼,决定于一个人的精神高度,幸福就是有个家,家就像温馨的港湾,给忙碌的我们舒适的拥抱。”

孔繁燕拥有一个幸福的家庭,她与丈夫郝香才都在高校工作。在工作中,他们互相支持、互相勉励。在社会、家庭生活中,也是力争做好自己的角色,做孩子眼中的好父母,做爸爸妈妈的好女儿、好女婿。

孔繁燕夫妇除了要上班教学、照顾女儿之外,还要照顾一双身体残疾的父母。孔繁燕的母亲患脑出血瘫痪已有21年,期间又犯了两次脑梗,并做了两次股骨轴置换术,常年卧床不起。为了使母亲不得褥疮,孔繁燕和丈夫几乎没有睡过成宿的囫囵觉,两小时要给母亲翻一次身,频繁地接大小便,还要经常给母亲擦洗身体,保持皮肤清洁干燥。不管上班多累,孔繁燕与丈夫每天晚上必须给母亲按摩全身的各个关节和肌肉,促进血液流通,防止关节僵硬和肌肉萎缩。孔繁燕的母亲由于小脑萎缩严重,时常上吐下泻到床上和屋子里,她和丈夫经常在半夜里就要起来为母亲更换被罩、床单,洗涮污脏了的衣服。“只要我和丈夫郝香才在父母身边,就绝不让父母受任何委屈,只要我们在家里时,污物是绝对不会粘在父母身上的。”

就这样日复一日,孔繁燕与爱人照顾父母亲就像照顾自己的孩子一样,微笑鼓励他们,细心呵护他们。在孔繁燕和丈夫孝亲尊老的耳濡目染下,孔繁燕的女儿回家第一项任务就是主动为姥姥、姥爷倒尿盆。她的女儿说:“姥姥、姥爷的事就是我们全家人的事。”

很快孔繁燕孝敬父母的好品德好表率被街坊四邻所熟知,孔繁燕和丈夫的口碑在社区中传为美谈。2015年孔繁燕被评为“北京市级孝星”“孝敬老人好典范”。2016年丈夫郝香才被评为北京市西城区区域党员之星。2016年孔繁燕的家庭被评为“北京市西城区最美家庭”。2017年“三八”妇女节来临之际,北京市总工会授予孔繁燕“榜样家庭”称号。

面对这些荣誉,孔繁燕与爱人没有“原地踏步”。为了让爱从家扩展到社会,他们夫妻俩还做起了公益事业,他们与“全国最美乡村教师”潘立华老师结对子。还带着女儿一起来到安徽歙县上丰中心学校吴家坦教学点,看望那里的学生及村民,通过捐款、购买书籍和教学用品、捐赠衣物等方式,支持着乡村教育的发展。“父母经常教育我们,善待别人就是善待自己。”孔繁燕说,我和丈夫都是人民教师,必须有足够的奉献精神和担当意识。孔繁燕的丈夫郝香才是北京教育学院的副教授,他还利用业余时间自费发起了“全国学校公益巡演独唱音乐会与公益声乐讲座”“全国音乐院校声乐教育现状与师德的研究”与“一路公益一路歌·大爱在行动”等系列活动。不到一年的时间里,郝香才已在10所全国高校成功举办了公益巡演及公益讲座。这些公益活动的开展得到了多家媒体的宣传与报道,在社会上引起了强烈反响。

“正是因为对家人、对他人的大爱,使我们全家人拧成了一股绳,共同挥洒着爱的种子,收获着甜蜜的幸福。尽管历经风雨,但是我们相互扶持,成就了我们这朵永不凋零的‘家庭的幸福之花’。”孔繁燕道出了“和谐家庭”的奥秘所在。“通过我们的努力,让我们收获了许多幸福和温暖,全家五口人能在同一屋檐下共度一生,则是上辈子修来的福气,所以我与爱人要经常告慰自己要懂得知足常乐,一个幸福、快乐、和谐的家庭需要每个家庭成员共同的努力。只有每个人都奉献一点爱,家才会更温暖,只有每个家庭都幸福了,我们的社会才会幸福和谐。”

□本报记者 闫长禄