那年我高考——七七、七八级大学生的故事

2017-07-07 来源:劳动午报

2017年高考成绩已经公布,高招录取工作也拉开了序幕。高考,再次勾起了几代人的共同记忆。我国恢复高考40年,浓缩着几代人的青春记忆,承载着无数人的梦想。从1977年恢复高考制度以来,一代又一代的莘莘学子,通过高考破茧成蝶完成了自己的华丽转身。

近日,记者采访了参加高考的首届大学生,带你重温当年恢复高考的重要历史时刻,透过他们的人生轨迹,探寻高考给他们带来的命运转变,知识给他们带来的丰满人生。

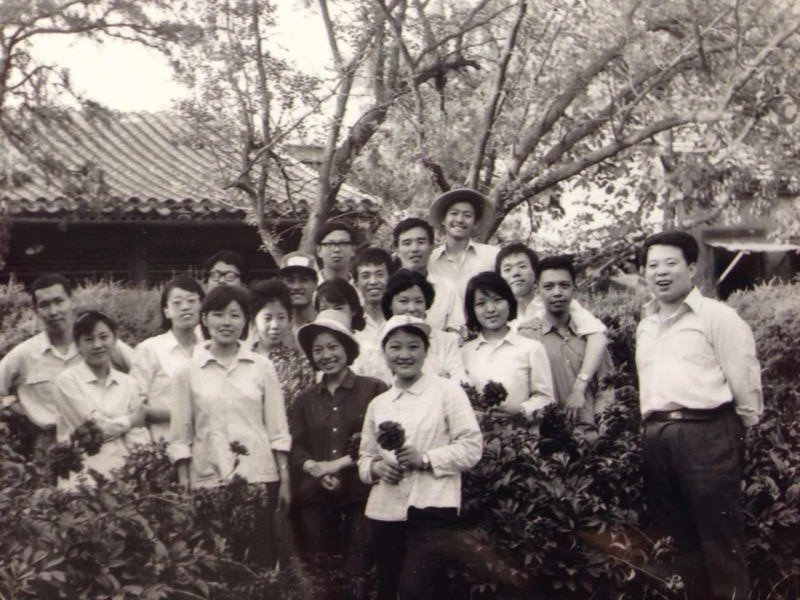

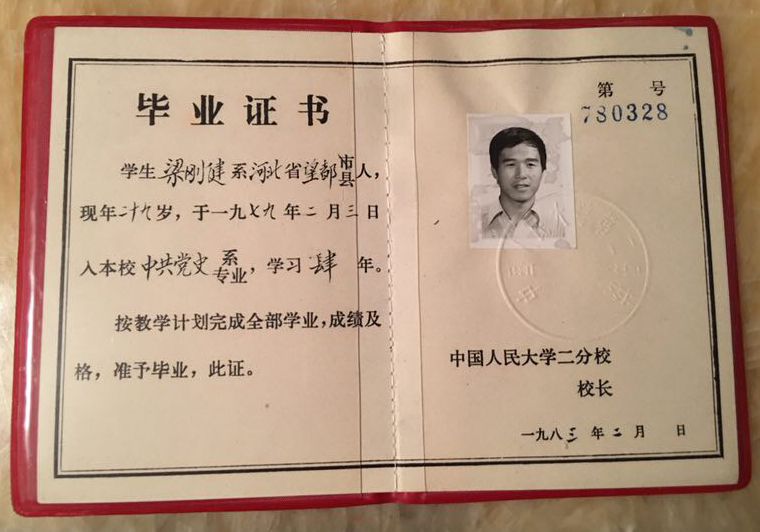

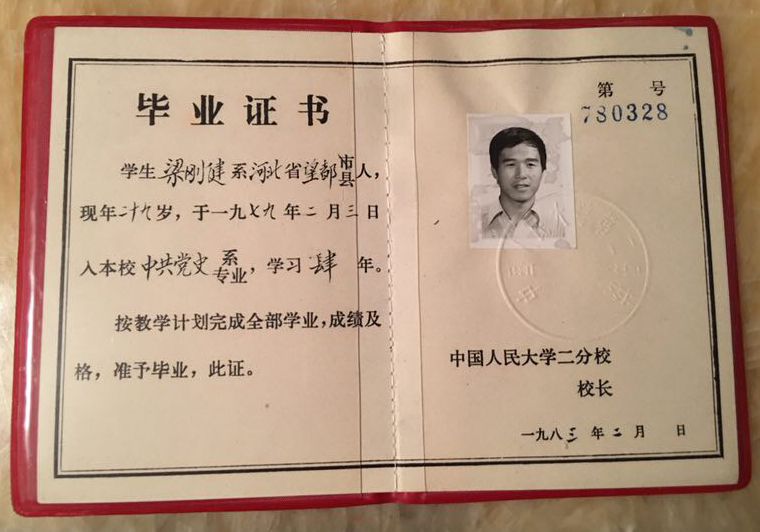

梁刚建:知识引领我一路前行

(1978年考入中国人民大学二分校中共党史专业)

中国广播影视报刊协会会长梁刚建。

6月7日,高考的第一天,记者见到了梁刚建,尽管距离他参加的高考已经过去了39年,但是,当年走进考场时那激动而又忐忑的心情却始终留在他的脑海里。“记得我当年参加高考的时候是七月份,正是天气热的时候。几年前,我们的考试开始人性化考虑,改到了六月。我觉得,这也是高考进步的一个微小方面。”梁刚建说。

1953年出生的梁刚建,参加高考时已经25岁了。或许正是因为与现在的大学生相比多了几年人生阅历,让梁刚建更明白学习的目的,明白要好好把握这次人生的机遇。

喜欢读书奠定基础

梁刚建是个爱学习的孩子。他的小学是在北京弘善寺小学度过的。当时是按照学习成绩编号,于是小学期间梁刚建一直是01号,堪称当年的“学霸”。

1969年,未满十六岁的梁刚建来到了内蒙古生产建设兵团二师十八团,在那里度过了六年的青春。回想起那段时间,梁刚建说,自己小时候患上了一种病——精神饥饿症。当时兵团里有个北京大户人家的孩子,特别爱藏书,去兵团的行李箱里,大半箱都是书籍,还都是世界名著。“那时,大家争先恐后的看这些书。我们连当时有400多人,都是排着队看。而且每个人拿到这本书的时间特别短,常常是这本书刚到你手里,就已经约好了明天早上八点必须交给下一位读者。当时没有电灯,我们就打着手电看。”尽管那时候的书很难得,但是却让梁刚建体会到了读书的乐趣,也在他的心底埋下了一颗读书的种子。

1975年春,梁刚建入伍参军。1977年转业回北京之后,梁刚建选择了到北京汽车制造厂工作,当了一名镗工。由于刚参加工作不久,整天忙于工作的梁刚建,错过了1977年冬天的考试。然而1978年4月,教育部决定在夏季再次招生,教育部还组织编写了《一九七八年全国高等学校招生考试复习大纲》,要求“各单位根据生产、工作情况,为考生创造良好的条件,积极热情组织和支持考生进行复习。”这次,梁刚建牢牢把握住了机会。

准备考试、看书……梁刚建的生活一下子丰满起来。那段时间,除了正常上班之外,梁刚建的业余生活都是在紧张的复习备考中度过的。“不努力不行啊。当时我只有小学六年级的水平,所以每天下班后,我都会骑车来到中山公园河边。在长椅上复习,河对面有老人在唱京剧,练嗓子,我就在河这边大声诵读考试内容。虽然每天回家很晚,但我也不觉得累。”

大学路上的一波三折

1978年7月20日,梁刚建和全厂二十几个工友一起参加了高考。考试科目共有五门,分别是,政治、语文、史地、数理化、英语,每门一百分。“成绩出来的时候,我考了318分。尽管分数不高,但对我来说能够考到318分,实属不易。我放弃了数理化的复习,把精力放在了其他四门上。”

当年北京报考人数非常多,而学校录取名额有限。“我差二分,没有录取,心情很懊丧。”

然而正当梁刚建懊悔的时候,他迎来了人生的一次转机。1978年10月,林乎加从天津市市委书记调任北京市市委书记。此前,天津也出现了录取名额有限,大部分考生没学上的情况,于是林乎加就在天津做了一个试点,找了南开大学、天津大学等天津高校,“扩招”了八千人。

林乎加来到北京后的第一件事,就是召开北京市委扩大会。在会上,林乎加首先介绍了天津的做法,然后问大家,北京未被录取的学生比天津还多,能否也和天津一样做?大家研究这个做法的可行性,但是,当时学校没有地方,老师也没有,林乎加说,大家共同克服想办法。当年,北京高校校舍严重不够,最后想到的办法是,腾出了北京十五所中小学,还有一些机关党校,工厂厂房……最后,一共建起了36所分校,北京大学、清华大学、中国人民大学甚至还有两所分校,扩招了一万六千学生,梁刚建就是其中的“幸运儿”。

1979年2月份入学,梁刚建被分到中国人民大学第二分校,地址是北京丰盛胡同的丰盛中学。至今,梁刚建依然清晰地记得,入学当天大家脸上洋溢着的自信、阳光的笑容。

大学生活开启新闻的大门

梁刚建之所以走上新闻的道路,也是因为大学期间发现了自己的写作天分。一次偶然的机会,梁刚建跟同学趴在窗户上看楼下同学打篮球赛。“看着看着我就特别兴奋,把黑板擦干净,拿起粉笔就开始写——球赛小记。而且还是用半文言文的形式写的。看一会儿球,就写几句,越写越顺,最后球赛赛完了,我的小记也写好了。大家回来一看,问到:‘哟,这谁写的啊?’纷纷夸赞。”从那天开始,同学就给梁刚建起了个外号叫“主笔”,以后班里写文章、办黑板报之类的活都是梁刚建的事儿了。梁刚建也欣然接受、乐此不疲。后来,他不满足学校的小范围,于是就开始往报社投稿……

1983年,毕业时,梁刚建被分配到《光明日报》工作,这是一个令梁刚建向往的工作。从此,梁刚建走上了新闻的道路。

从参加高考,到现在仅40年的时间,很多事情改变了,但是追求知识永远不过时。“高考改变了我的命运,引导我一步步找到了自己的方向。”梁刚建说,“现在学习不仅限于纸质的书本,局限的课堂,它变得越来越便捷,汲取知识也越来越方便。希望各位学子在求学的道路上,能从书本上吸取更多的营养,走出属于自己的灿烂人生。”

□本报记者 杨琳琳

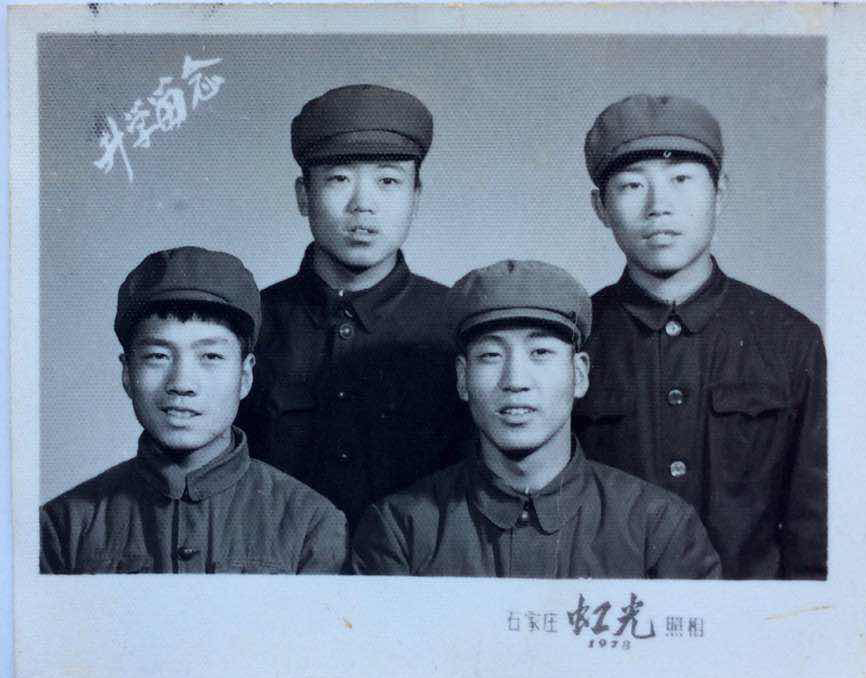

韩祥瑞:恩师鞭策让我的命运拐了个弯

(劳动午报退休干部)

1977年考入河北大学中文系韩祥瑞。

40年前也即1977年,俺已是河北栾城小县北边一个乡村干了将近5个年头的粉笔匠——民办老师。秋季开学后,碰到了当时已调到县中学的俺的中学老师韩代华。他是代字辈的,本家,论辈分该叫他爷爷,瘦瘦的铁青的脸上总是骨碌着两个大眼珠子,都是常年胃病毁的相。说实话,这眼珠子一直让俺敬畏。他见到俺劈头便问,你准备参加今年的高考了吗?

什么?高考?什么高考?尽管城里头吵吵得满城风雨,可在俺这穷乡偏壤,就像一块石头扔进干河沟里,没水花,也没多大声响,面朝黄土背朝天的种群,没人关心这个。那时的社会环境、教育水平以及人们的心气,如果有谁觉得高考是道大餐,能掉馅饼,那一定是搭错了筋,做错了梦。所以,面对老师的追问,还有那眼神,俺喃喃道,就咱这水平,别指望,肯定没戏。“不试咋知道,赶紧复习,还有俩月就考了,有人都开始复习了,别耽误!” 切,那语气,没商量余地。

这是俺最尊敬也最害怕的老师,他课堂上的严厉令俺从不敢造次。说实话,尽管俺没有底气,不抱期望,可又不敢违逆,毕竟那是一份浓浓的师爱,于是开始有一搭没一搭不怎么着调的“复习”,从某种意义上,其实是搪塞。文革时期农村那教育水平,加上学制缩短,连蹦带跳,只读了8年书,在俺不满16周岁也即1972年2月,居然高中毕业了,这么点底儿料,还指望熬一锅香汤?

于是,俺只找数学老师补习了几次,也就一元二元方程那点水平,翻了一点史料,其他的该干嘛干嘛,时政在关心,语文是本职。嗨,没想到,仨月后高考,竟然考中了,成为本县唯一考入河北大学中文系的学生,还是第一志愿被录取,祖坟真是冒青烟儿了。那时分数不公开,据消息人士称,数学得了40多分,还好,没交白卷但垫了分值,四门功课平均70多分。后据了解,嚯,1977年全国参加高考人数570万人,录取人数为27.3万,29∶1,其中就有俺,真幸运。事后想来,除了该感谢高考政策,最该感恩的,便是韩老师。他是贵人,是伯乐。遵照他的引导,俺的命运在1977年21岁时,拐了一个弯。

写到这,觉得临高考的经历也很值得一书,看看现在学子高考时的前呼后拥,热心满城,与当年真是别在霄壤。1977年恢复高考,全国考生参加考试时已是冬天,刚过二十四节的大雪节气,天寒地冻,滴水成冰。没有车迎,没人相送,考试头一天即12月14 日下午,俺们三位“同事考生”便来到了考场——栾城县一中。那是县城如雷贯耳的名校。为方便俺复习、休息,还是那位韩恩师,把他宿舍的钥匙塞给俺。

韩老师的宿舍是一间简陋的平房,因为学校放假,老师将自己的铺盖卷驮回了家,屋子里只有一张铺着草垫子的木板床,用来取暖的燃煤炉也自然是灭的,一支10瓦的电灯泡发着浊光,在零下十几度的冬天,称得上是黑屋冷炕。

孤灯昏黄,校园黑樾樾阴森森的,屋里则拔凉拔凉的。两位公子哥同事有亲可投,只撇下孤零零的俺。无处可去,又不愿给人添麻烦。虽然离家只有20多里地,但穷得都没个脚蹬的交通工具,只能孤独苟且,三十七计,忍为上。

那晚冷极了,遍寻里外,没有煤也没有柴,穿得也薄,也就夹衣夹裤,既没棉也没绒,仗着年轻,就那么挺着。当然,坐是坐不住的,只好站着,晃着。好不容易熬到后半夜,又冷又困,实在熬不住了,就将床上的草垫子裹在身上,还是寒冷透骨。后来,索性在屋里蹦着、跳着,抱着肩,呵着手,跟着腿脚一直在晃的还有脑子里的试题。那夜无比的漫长,无比的寒冷,想想真是匪夷所思,居然扛了过来。人们都说生命在于运动。那晚的体会让俺痛彻,面对严寒,生命必须运动。

或许是那晚的冷遇激励了俺,当然也是太幸运,那年,俺们这个小县考生不少,但最后被录取的,除了俩下乡知青,只有俺一个本地人。俺想,这可能诠释了那句话:梅花香自苦寒来吧。

□韩祥瑞

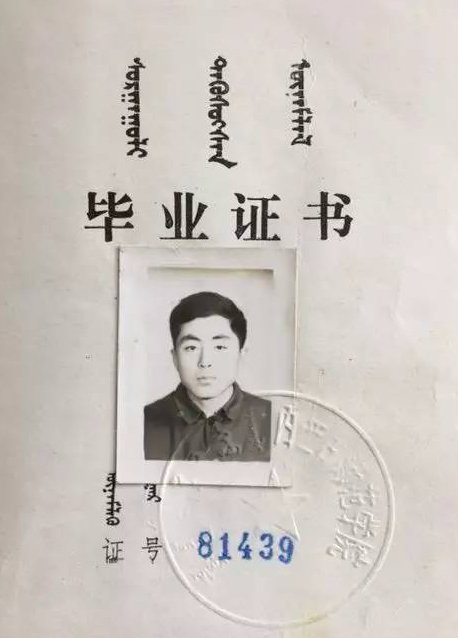

陈旭:高考让我圆了母亲的梦

(1978年考入中国人民大学二分校法律系)

隆安律师事务所高级合伙人、律师陈旭。

陈旭是隆安律师事务所高级合伙人,也是中国恢复律师制度后第一批专职律师。从1983年3月开始从事律师工作,到现在陈旭收获了北京市法制宣传形象大使、北京市人民调解工作和谐之星、北京市十佳婚姻家庭法专业律师、北京市十佳房地产律师以及2011—2015年全国法制宣传教育模范个人等荣誉称号。谈到今天的成绩,陈旭说:“我要感谢恢复高考,给了我一个进大学学习的机会;还要感谢我母亲,是她让我坚定地选择了法律。”

1977年3月,作为一名中国科学院子弟,陈旭来到北京郊区昌平农村下乡插队。“听到高考的消息,刚开始我并没打算报名,认为那是与自己毫不相干的事情;但是后来看到好多平时学习不如自己的同学都在准备高考,于是我也报名了。”就这样,年少气盛的陈旭参加了1977年那场在寒冬腊月举行的高考。

陈旭说,其实当年这次考试自己是抱着“打酱油”的心态参加的,因为他前后复习的时间也就十几天的功夫,再加上没有考试教材,更没有辅导班,全靠之前的基础。然而出乎他意料之外的是,他竟然考过了录取分数线。第一次高考陈旭超过录取分数线25分,但是没有达到所报考的北京大学法律系的分数线,而是被调剂到了另外一所学校。由于不是自己喜欢的法律专业,陈旭没有去学校报到。

有了第一次的经验,1978年再次招生的时候,陈旭毫不犹豫地报名了。“第一次考试全当练手,第二次就好好准备了。”陈旭说。考前两个月,陈旭就回家专心复习了。“回家准备复习也很苦,当时我们全家人都挤在一间小房子里。我每天是夜里复习,可谓是‘昼伏夜出’。文科还比较好,像历史、政治、地理,死记硬背就行。语文的话靠平时的功底,数学自学也没有用。我记得我第一年的数学考了47分,第二年的数学相对难了,只考了20分,幸好其他文科科目的成绩还相当不错,否则,大学就与我无缘了。记得我们班同学中情况最差的,数学只考了9分。后来听一些访谈,有些大学教授自己爆料,当年的数学成绩就是十几分。”陈旭笑着说。

考试完了之后,陈旭回到了昌平农村继续劳动。“一回去,老乡见了都说,‘哟,白了。’当时村里对我的劳动态度和劳动能力还是很欣赏的。”插队的时候,有一件事儿让陈旭印象特别深刻。1977年夏收时,收麦子的时候需要扬场,陈旭连续干了23个小时零20分钟,后来睡了40分钟,又起来继续干第二天的活。“得亏那时候年轻。平时干十几个小时那是经常的,因为夏天需要抢收、抢种。”

经过再次努力,陈旭最终如愿以偿,考入了中国人民大学(二分校)法律系。而为什么会选择法律这个专业,则取决于陈旭母亲的建议。陈旭的母亲是解放前的高中生,从小就梦想着能当法官、律师。“当年母亲报考华东政法学院时,国家的招生政策发生了很大变化,只招收工农干部学员,而不再从应届高中生招收新生,以致她未能实现自己的法官梦。1977年恢复高考后,我准备考大学,母亲就建议我报考法律系。事实证明,这也是我喜欢的专业。”

进入大学后,家境贫困的陈旭还享受到了国家的助学金。“不交学费不说,政府还给我们钱,到了冬天还有冬装补助,我就是靠着助学金过来的。”说起大学的经历,陈旭很感恩。

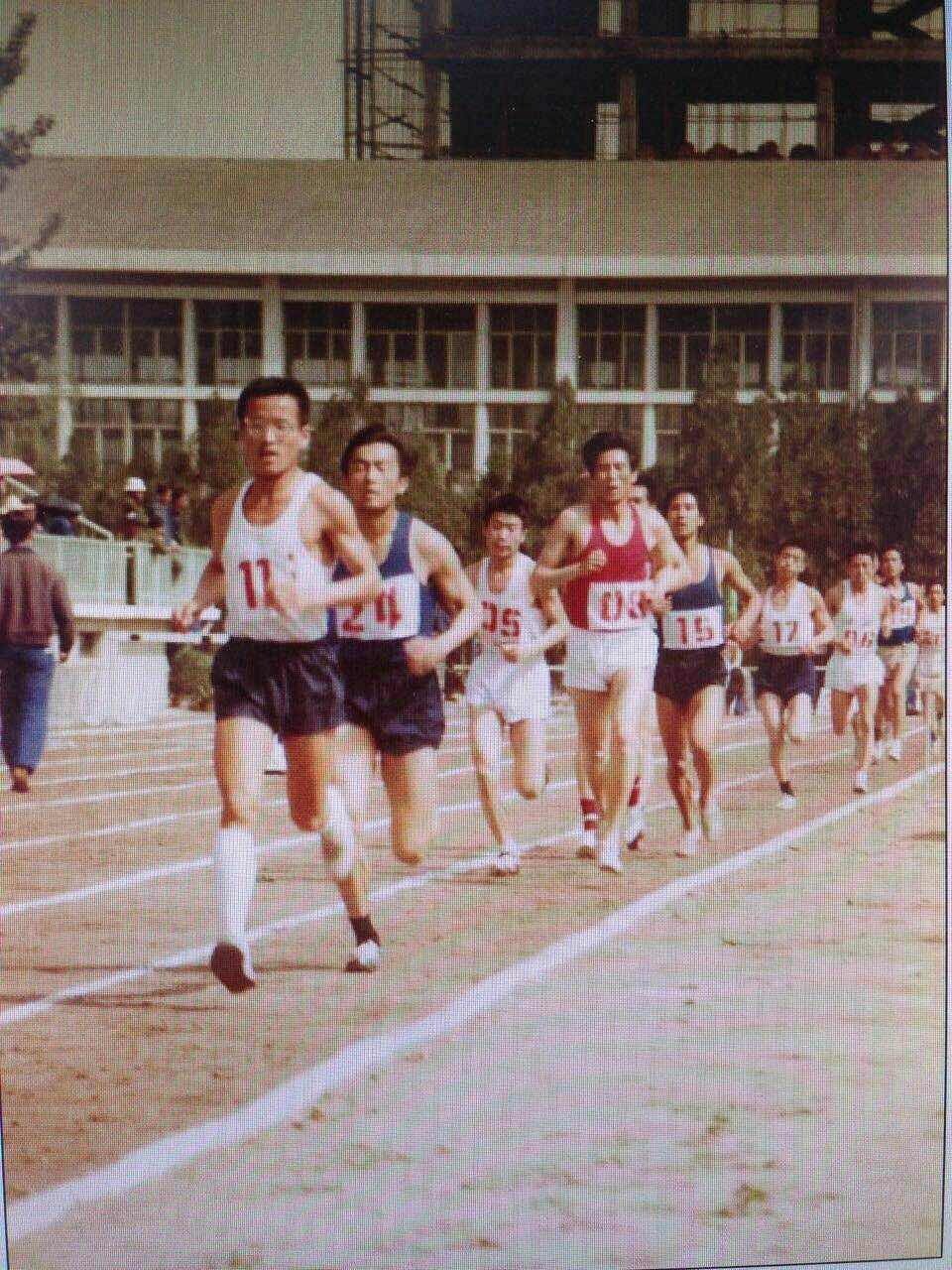

那时候,陈旭拿的助学金最高,每月22块钱,一个月如果只吃普通的饭还能有节余。陈旭还积极参加勤工俭学,比如帮学校修操场,夏天帮学校刷游泳池……一个暑假下来,陈旭能挣几十块钱。陈旭还是业余运动员——人民大学田径队的队员。每天放学之后,训练两三个小时,训练补助3毛钱。如果是比赛期间,补助会更多。陈旭是跑中长跑的,曾经取得过北京高校比赛前三名的好成绩。“田径训练锻炼了我的意志品质,很辛苦,看你能不能坚持下来。记得训练期间,我心跳最快的时候是210下,最后跑得屁股都抽搐(肌肉痉挛)。”陈旭说,“今年我已经58岁了,身体方面还有精神面貌都还行,都跟那时有关。我觉得我是比较幸运的,我们这一代人赶上了好时候。”

□本报记者 杨琳琳

刘超英:为参加高考凌晨两点起来赶路

(1977年考入北京大学历史系考古专业)

北京市文物局副局长、中国致公党北京市委常委刘超英。

“我是从插队的武清县参加的高考,我们那时候高考不像现在条件这么好。记得那年高考当天,凌晨两点,我们就起床了。三点钟男生骑着自行车驮着女生,赶五十公里地参加考试。坐在自行车的后座上,硌得屁股疼,冻的脸更疼,但满脑子都在尽力回想着复习的内容,也顾不得了。因为我报了一个外语专业,所以比其他考生多加半天,连续考了三天,当时也没觉得苦。”回忆起1977年12月份参加的高考,刘超英笑着说。在她的记忆里,因为当年高考从决定到考试时间非常短,教室都是临时征用的,大小不一。考试的桌子,好像都是临时拼凑做出来的,桌面都没刨干净,露着白木头茬儿,经常是写着字,卷子就硌破了。“房间里放一个炉子加一根烟囱……腊月天,大家都冻得不行不行的,写几行字就得搓手,鼻子都冻红了。”

参加高考时,刘超英正在天津武清县的农村插队,一个离县城最远的村子。因此考试当天需要赶很远的路,但正是这条高考路带着刘超英走上了不一样的人生路。

1977年7月,19岁的刘超英来到天津武清县插队。“我挺幸运的,7月份去插队,没多久就参加了高考。”当年刘超英是在报纸上看到了恢复高考的消息。当时的她想法比较简单,只是觉得有一个考试就去试试,并没有想到这是一次改变命运的机会。

刘超英托家人找了一些学习资料,利用工余时间来复习。不管一天的农活有多累,她都坚持学习。“当时复习的时候不能说偷偷摸摸吧,但也不是正大光明的。因为我当时是正在接受贫下中农再教育的知青,如果考不上的话,肯定还得继续留在农村;如果占了劳动时间去复习的话,没考上就会非常被动,会被作为不安心接受贫下中农再教育的反面典型。”刘超英说。那时候住处没有电,她就用小墨水瓶灌上煤油,再弄个小灯芯来照明复习;灯光特别暗,每每看得她眼睛疼,后来家里给她弄了个大点的煤油灯才稍微好些。“那时候也有蜡烛,但一根蜡烛差不多相当于我一天的工分,根本舍不得点。”刘超英说。

从发布恢复高考的消息,到12月份考试,隔的时间很短,主要靠平时的积累。插队的时候,刘超英带了一个木头箱子,里面一半都是书。尽管当时能看的书很少,而且那些书她都已经看过很多遍,但是她仍然带着这些书,因为读书是她的爱好也是她生活习惯的一部分。

就是在这种情况下,经过短暂的备考,刘超英坐上了奔赴考场的自行车后座。“为了让我们专心考试,那几天知青食堂专门给我们这些考生吃的是馒头,配一块咸菜疙瘩。平时我们吃的都是窝窝头。”

考试结束之后,刘超英依然回去插队。之后临近春节,她便回家过新年了。“就是这期间,插队村子里的人找到我们家说:‘你被北大录取了,还有三天就结束办手续了,赶快去报到吧。’我当时还是一头雾水呢,问‘怎么北大录取了呢?’村子里的人说:‘是啊,你史地考了118分——全县最高分。’”直到这时,刘超英才确认自己考上了。由于没见到成绩单,刘超英都是从老乡的嘴里得知,她的语文是满分,数学也及格了。刘超英清楚地记得,当年数学题目一共有五张卷子,当时她只做了其中的两张半,幸运的是她会的那部分基本上都做对了。“那是我考试第一次有不会做的卷子,真没想到能够及格。”

其实刘超英当时并没有报北大的考古专业,是学校调剂的专业。得知这一消息后,从小喜欢历史的刘超英更高兴了,“我的初中老师也说‘考古专业就更好了,比历史还好,两条腿走路,可以研究史也可以研究物。’”

“进入大学后,或许是大家都很珍惜这来之不易的学习机会,当时同学们都很自觉,学习劲头很强。”以至于后来学校发现学生太用功经常熬夜学习,担心身体会垮,晚上就把电断了,督促他们早点休息。

就这样,刘超英的大学四年在紧张的学习中度过了。毕业后,她被分到了北京市文物局系统工作,从1982年一直工作到现在。

□本报记者 杨琳琳

田学和:与高考的不解之缘

(1977年考入内蒙古师范学院地理系)

北京教育考试院社会考试办公室主任田学和。

“高考让我成了一名中学教师,对我的人生影响是独特的。”作为恢复高考后的首届本科毕业生,田学和与高考有着不解之缘。“我因高考受益,而高考科目设置的两次变化,让我经历了下岗、北漂,最终成为高考北京卷的命题管理者。”

1977年夏天,田学和高中毕业于内蒙古化德县第二中学。同学中,有参军入伍的,有下乡插队的,有接班就业的,有登记待业的。

田学和因为父亲工作的国营林场有接纳职工子弟做临时工的传统,而且他高中选学过农机课程,并有在拖拉机修理厂实习的经历,场里就安排他跟师傅学习履带式拖拉机驾驶与维修。可到了秋天,拖拉机出了故障,一时没有配件,他只好另谋出路,托表姐夫在牧场找了另一份临时活儿——赶趟子。

“赶趟子就是把客户买来的牲畜,在约定时间送达指定地点,期间边放牧边迁徙,有点儿像游牧。”田学和笑着解释说,大约在10月中旬,他把畜群驱赶到了目的地集宁北站,在集宁市街头,他看到了恢复高考的公告。

于是,这年冬天,田学和参加了恢复高考后的第一场考试。他还记得当时昏暗的教室里坐了40多人,冷、静,气氛紧张严肃。“在考场,我看到一个熟悉的背影,是我的高中化学老师张立雄,她是北京到内蒙古插队的知识青年,是我特别佩服的好老师。”田学和说,师生同场考试,让他感到压力。

通过高考,田学和成为了内蒙古师范学院地理系七七级的学生。接到高考录取通知书那天傍晚,他刚刚从拖拉机修理车间回家。

毕业后田学和被分配回母校内蒙古化德县第二中学任教。“母校的建筑和操场等一切如旧,但在学生编班和师资队伍建设上有明显变化,追求高考升学率的气氛浓厚。”田学和回忆说。

作为恢复高考后首届本科毕业生,田学和立刻被委以重任接了两个班的地理课,一个是两年制的毕业班,另一个是拟改三年制的高二文科班。自此,田学和就年复一年连续带高中应届毕业班或补习班的地理课,先后担任过教研组长、班主任、教学副主任、教学主任。

在乌兰察布盟地区的重点中学中,田学和的教学成绩多年名列第一,他还编写了乡土地理教材《乌兰察布地理》。1989年他获全国优秀教师奖章,1991年在内蒙古自治区教学能手竞赛中获优秀教学能手称号,1992年被破格晋升为中学高级教师。

1992年高考结束,田学和离开了高中文科毕业班讲台。因为从1993年起高考实行3+2模式,即,高考文科取消了地理学科,文科生不再考地理,文科班不再需要地理教师了。

随后,1994年的暑假,田学和接到北京工业大学附属中学愿意聘用他的信函。于是,他成为了一名“北漂”,重新登上讲台。由于出色的工作成绩,他先后担任了教学副主任、校长助理、副校长。

2002年,高考科目设置实行3+X模式,X指文科和理科综合能力测试,文科综合能力测试包括政治、历史和地理3个学科的内容。于是,他再次登上高中文科毕业班的讲台,还参加了北京教育考试院组织的高考考生和地理试题评价工作。

2004年,北京市自主命题范围由语文、数学和英语3科扩大至文、理科综合能力测试科目。北京教育考试院负责组织命题工作,遴选命题人员。3月初,田学和经朝阳区考试中心推荐,得到北京教育考试院领导认可,受聘为高考北京卷兼职学科秘书,具体负责高考北京卷地理学科的命题管理,从此延续了与北京高考的不解之缘。

2004年12月,田学和正式调入北京教育考试院,担任高考地理学科秘书、命题一处副处长。2015年10月至今,任北京教育考试院社会考试办公室主任。

在36年的中学地理教学、高考命题研究和管理实践中,田学和持续关注学生、关注学科、关注考试招生制度改革,陆续发表了20多篇文章。

□本报记者 刘欣欣