足迹

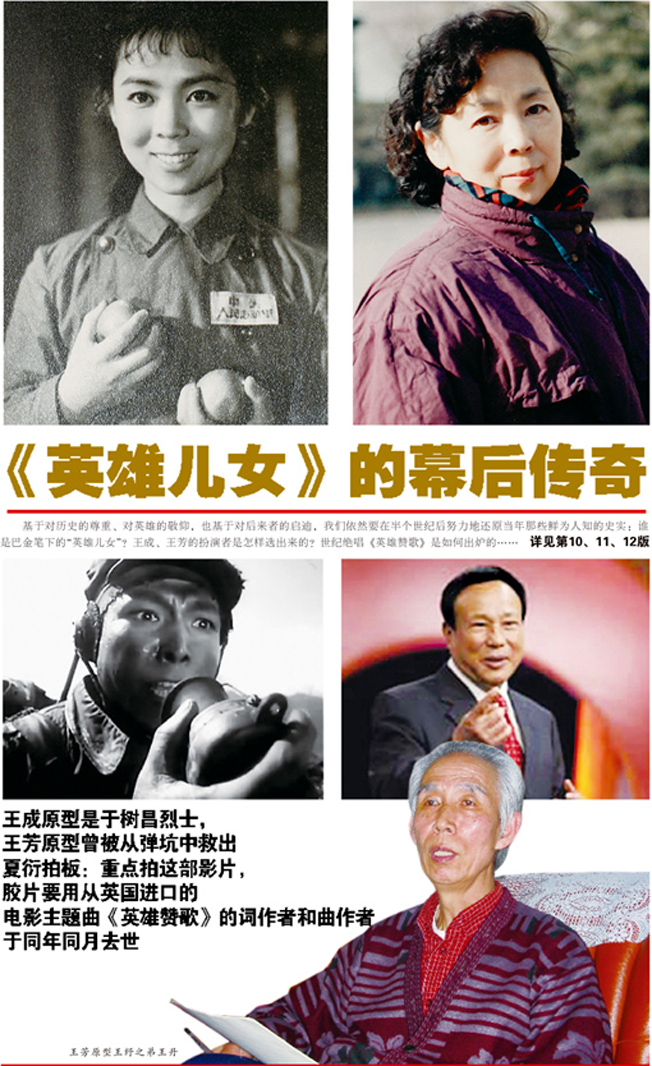

《英雄儿女》的幕后传奇

●王成原型是于树昌烈士,王芳原型曾被从弹坑中救出

●夏衍拍板:重点拍这部影片,胶片要用从英国进口的

●电影主题曲《英雄赞歌》的词作者和曲作者于同年同月去世

“烽烟滚滚唱英雄,四面青山侧耳听……为什么战旗美如画,英雄的鲜血染红了她;为什么大地春常在,英雄的生命开鲜花……”这首《英雄赞歌》在中国家喻户晓、传唱不衰;“为了胜利,向我开炮!”这豪迈的声音曾被几代人争相模仿;那个在硝烟滚滚的朝鲜战场上,手持爆破筒纵身跃入敌阵的王成,至今仍像一尊雕像耸立在人们心中;“朝鲜的山洞开着金达莱,摇曳的青松上挂着军装的碎片……你突然悠着两只小辫子款款走上高地,也走进了我们的梦。”这是影迷对王芳的喜爱……所有这些记忆都伴随着中国电影史上最为杰出的电影《英雄儿女》而激励着一代又一代的中国人。

翻开历史泛黄的书页,有关《英雄儿女》的原型、创作、拍摄的幕后故事同样是一个传奇。这些创作者,以及影片中英雄的原型不约而同地选择了无闻,面对光环他们本能地转身,悄然远去,直到所有的人们彻底把他们遗忘,尽管他们是各自行当中的大师和翘楚,尽管他们的伤口还隐隐作痛,尽管他们在政治运动中饱受摧残……然而,历史是睁着眼的,在愚昧和魔鬼熟睡的时候,历史会悄悄地记下一笔。基于对历史的尊重,基于对英雄的敬仰,也基于对后来者的启迪,我们依然要在半个世纪后努力地还原当年那些鲜为人知的史实——谁是巴金笔下的“英雄儿女”?王成、王芳的扮演者是怎样选出来的?世纪绝唱《英雄赞歌》是如何出炉的……

巴金赴朝采访诞生小说《团圆》

“王成”原型于树昌拉响的是手榴弹

让时光回溯到1950年,当新中国还在蹒跚起步时,侵略朝鲜的战火燃烧到鸭绿江边,一场“抗美援朝、保家卫国”的反侵略战争随即展开。1952年3月,受中宣部、文化部之命,巴金率全国文联组织的17名作家,换上了中国人民志愿军军服,乘上北行的列车,赴朝采访。

当年10月,志愿军某团六连在开城保卫战中担任攻打“红山包”的主攻任务,经过六天六夜的激战,阵地被夺了回来,全连的指战员全部牺牲。战斗结束后,巴金到六连所在团采访了两个多月,非常受感动,尤其是英雄于树昌烈士的事迹让他动容。那是1952年6月29日晚,于树昌所在部队志愿军某部73师218团,为了配合金城主攻方向作战,对281高地西北无名高地之敌进行反击。战斗中团长孙斌决定组织小分队配步谈机一部进行增援,于树昌主动争得了任务,与战友们一起冲向敌人,成功占领了高地。30日,他们先后打退敌人的14次反扑,毙伤敌人400余人,俘虏敌人29人。这时,阵地上只剩下于树昌一人。12时25分,敌人又以一个连的兵力向无名高地发起连续反扑。面对黑压压冲上来的凶恶敌人,于树昌怒火满腔,高喊着:“狠狠地打,炮兵战友们!敌人上了我的地堡顶上了,开炮!开炮!向我开炮!为了胜利,向我开炮!”最后,于树昌摔碎了步谈机,朝着潮水般涌上来的敌人,拉响了最后一颗手榴弹。

巴金同创作组在朝鲜一呆就是半年多,积累了大量素材,为写好战争题材小说打下坚实基础。回国后不久,当巴金听到朝鲜停战协定在板门店签字后,他决定再次赴朝鲜体验生活。这次赴朝,他准备创作中、长篇小说的设想逐渐在心中形成。从朝鲜回来后,巴金满怀激情地先后创作了《生活在英雄们中间》、《英雄的故事》、《保卫和平的人们》、《明珠和玉姬》等作品。但原本想创作的一部中篇小说,却迟迟没有落笔。他对夫人萧珊说:“还需要两三年的时间。”1961年,一部在心中酝酿多年的中篇小说《团圆》,终于诞生了。

“王芳”原型王纾把英雄事迹编成京韵大鼓

王纾是作家,却很少有人知道这个名字

巴金笔下“王芳”的原型,她是1951年参加朝鲜战争的西线志愿军文工团团员王纾,她演唱的《棉军装》、《战斗英雄梅怀清》曾获得表演一等奖,朝鲜最高人民会议常务委员会先后授予她两枚军功章……这位能文能武、才华横溢的志愿军女战士一生坎坷,已于多年前病故。她的弟弟王丹先生向笔者介绍了王纾许多鲜为人知的故事。

著名作家陈忠实在为《王纾小说选》所作的序言中写道:王纾是一位作家,却很少有人知道这个名字……然而,她的知名度却远非小小文坛几个名家所可比照。因为《英雄儿女》中那个唱着京韵大鼓的王芳的原生活模特之一,就是女文工团员王纾。

当年巴金到朝鲜慰问和深入战地生活的大部分时间里,都是和西线志愿军文工团员们吃住在一起。虽然文工团员各怀绝技,但能唱京韵大鼓的却只有王纾一人。她不单擅长演唱,还会编创唱词唱段,把朝鲜战场上我军战士的英雄事迹随时编写成京韵大鼓唱词,到连队到病房到战壕去演唱,直接鼓舞着保家卫国的志愿军战士。

回顾王纾早年的生活,我们可以看出正是满腔的爱国热忱和率真果敢的坚韧性格成就了她那战火中的青春。王纾1931年生于北京,后来随家庭漂流到长春,她所受的小学教育实际上是日伪文化的集结。七七事变后,她又举家迁往当时的热河省开鲁县,在那里度过了中学时期,目睹了蒋家王朝的亲敌卖国与蒙汉民族的团结抗日,这时她开始接受我党地下工作的影响,读了不少进步书籍,演过一些进步话剧,像曹禺的《雷雨》、根据巴金小说《家》改编的同名话剧等。华北解放后,王纾随家迁回北京,进入华北大学,比较系统地接受了党的政策和思想教育,毕业后,直接参军到中国人民解放军十九兵团文工团担任演员,不久随军赴朝作战。

王纾被战友从弹坑中刨出来

浑身盖满热辣辣的焦土,火药味儿呛鼻

说到王纾参军,其弟王丹还介绍了一个“与父决裂”的小插曲,足见她的性格和胆识。

“我这个姐姐(王纾)比我大12岁,我们一起生活的时间不多,解放后不久,她就参军了。我父亲出身贫苦,曾和马连良同科学戏,是连字辈儿的,快学成时,我奶奶坚决不让他唱,但他终身喜欢唱戏。后来我父亲到长春,做了伪满洲国税捐局局长,之后又加入国民党,做过热河省开鲁县县长、县党部书记长、中统特派专员,还是当地反动王爷的中将参谋长,同时他也接触中共地下党组织,有几次机会到延安参加革命,总之,我父亲是个很复杂的人。他的这种特殊身份为我们兄弟姐妹埋下了无穷的后患。当年,我姐姐王纾要参军,父亲不同意,姐姐为此和父亲断绝了关系。”

1954年,王纾参加志愿军回国慰问团,在北京慰问演出时曾回家探望,王丹至今记得当时的情景:“姐姐一进门,我就被她矫健的身姿和军装上崭新的军功章深深地吸引了,记得姐姐腰上还别着手枪,很精神,很威武。当时电台里每天都在播放姐姐演唱的《梅怀清》、《我的丈夫是英雄》等一些唱段,令我在小伙伴中感到非常自豪……”

和电影中的王芳一样,王纾是盛开在朝鲜战场上的一朵金达莱,她用歌声和大无畏的精神鼓励着志愿军战士勇敢杀敌,同时她也和王成、王芳们一道经历了生死考验。1953年4月下旬的一天,志愿军十九兵团政治部文工团从46军阵地慰问演出归来,在黄昏前的山沟小道上,文工团员们谈论着演出中发生的趣事,享受着完成任务后的轻松愉快。走在王纾前面不远处的是外号叫“小牙签”的女演员钱任重,她性格文静娴雅,很招人喜欢;那个机灵好动,人称“调皮蛋”的男娃侯志强,一步不离地紧跟在王纾的身后,不时扬起头来喊:“等等,大姐!”他们都是十六七岁的小鬼,一边嬉笑着,一边弯腰从路旁山坡上采集金达莱、山丹丹和一些不知名的野花,准备回去插在用弹壳做成的花瓶里,这时,从远处隐隐传来飞机的轰鸣声,大家对这种司空见惯的鬼哭狼嚎早已习惯了,依旧在山道上徐徐向前。这时,飞机的轰鸣声越来越近,似乎与平时有点两样,随着团长陈同和的一声大喊:“注意隐蔽!”只见一群敌机从右侧山坳俯冲过来……一枚枚炸弹四处爆响,王纾突然觉得身体四周热烘烘的,四肢瘫痪无力,全身轻飘飘的似乎要离开地面……不知过了多长时间,王纾觉得有人拉动她的手臂,不停地呼唤:“王纾,王纾!”经过同伴的人工呼吸和抢救,王纾慢慢恢复了知觉,她勉强睁开发涩的双眼,看着同志们将她抬上担架,这时王纾还不知道刚才还在她身前身后跳来跳去的钱任重、侯志强已经牺牲了。王纾是被战友们从一米深的弹坑中刨出来的,她浑身上下盖满热辣辣的焦土,鼻子耳朵被这些东西塞得满满的,漾出一股呛鼻的火药味儿……同志们扶着三位战友的遗体,一边前行一边放声痛哭,王纾热泪滚滚,哽咽着又昏了过去。王纾后来在文章中写道:“奶奶经常戏谑自己是‘死了没埋的人’,却万万没想到,在这千里之外的朝鲜战场,她所钟爱的孙女儿竟反演了一场‘埋了没死’的人间悲喜剧。”

那年,王纾到北京看病,住在弟弟家里,每天晚上,王丹都端来洗脚水给姐姐烫脚。在他心中,姐姐还是那个英姿飒爽、戴着两枚军功章的志愿军女战士。虽然姐弟俩天各一方,平时很难在一起,但王丹说姐姐很疼他,反右派斗争中,王丹因为性格耿直,险被划成右派,王纾闻讯后急忙从西安赶到北京,为弟弟想办法,可当时她自身都难保……

27岁的王纾被“补划”成右派

被送到流行麻风病的偏僻山村改造

1955年,王纾退役后,被安排到刚刚成立一年多的中国作家协会西安分会工作。作为替作家服务的行政工作人员,王纾一方面以勤恳务实、雷厉风行的军人作风认真地干好本职,另一方面把全部的业余时间都投入到读书和写作中,尽管她的小说习作经常见诸报端,但却很难在这个作家云集的大院儿引起任何反响,直到以独特视角描写志愿军军人情感世界和命运的短篇小说《大尉》在《延河》杂志发表,那天,《保卫延安》的作者、著名作家杜鹏程到《延河》编辑部说,你们发表了一篇好小说《大尉》,可见作协大院人才济济。他当时连连称赞“难得”……作协领导甚至要给王纾提升工资,这是1957年夏季的事。然而不久,反右派斗争的震天声浪就把王纾头脑中的创作灵光彻底湮灭了,接着,她被打成右派,但不是在1957年,而是在1958年“补划”的,据说是在种种复杂的情况下,以牺牲她来补足划定右派的比例。当然,她的家庭出身和小说《大尉》中的“温情脉脉”也无疑起到了给右派问题“加分”的作用。那年,王纾刚满27岁,她的文学旅程正前途似锦的时候,一顶右派帽子毫无来由地裹挟着她走向了炼狱。站台上,丈夫王烈抱着刚满一岁的儿子,夫妻二人唯有泪眼相别……

王纾被送到秦岭深处一个偏僻的山村接受改造,这里流行麻风病,人们常把不幸染病的人撵出村子逐入山野,让其自生自灭,以避免传染。一天,王纾突然看到自己晾晒的衣服被一个貌似野人的陌生男子偷走,她赶紧追踪而去,因为当时她根本买不起新衣服,别说钱了,连布票都没地儿找。王纾一直追到杳无人迹的深山,偷衣人突然钻进很浅的岩洞,距离近了,王纾才发现这个赤裸如野人的山民是一个麻风病人,她声明不要衣服了,还把身上所有的钱都送给了对方……大胆而执著的个性,宽广而善良的心胸,帮助王纾度过了一次又一次人生劫难。在陕西文坛和戏曲界,王纾以多才多艺、勤奋耕耘知名,正当她奋笔疾书、续写人生精彩的时候,癌魔却侵入了她的身体……令笔者感动的是,王纾在生前从未与人谈及那个在电影《英雄儿女》中唱着京韵大鼓、感动过亿万观众的王芳与自己的种种相似之处。

武兆堤受命 夏衍拍板 剧本诞生

夏衍指示:“胶片要用从英国进口的”

电影《英雄儿女》的诞生,有一个名字是无法绕开的,他就是著名电影导演武兆堤先生。2005年11月,《英雄儿女》中英雄王成的扮演者、家住太原的刘世龙先生给笔者写来亲笔信,希望借中国电影百年之际纪念和缅怀《英雄儿女》的导演武兆堤先生,并随信附上他的夫人常家瑞女士撰写的《风烟滚滚唱英雄——纪念武兆堤先生》一文。

毫无疑问,武兆堤与《英雄儿女》,都是历史的必然选择。1962年3月的一天,文化部电影局一位领导打电话给长春电影制片厂副厂长胡苏,交代了一项重要任务。原来,时任文化部副部长的夏衍同志,在1962年第一期《上海文学》杂志上,看到了巴金写的中篇小说《团圆》,深受感动,立即指示由长春电影制片厂拍成电影,并作为文化部的年度重点影片。长影经研究决定,将这一重大任务交给了刚从美国回国不久的著名导演武兆堤。整部小说只有三万多字,要搬上银幕,必须有个好本子。武兆堤想到了他在抗大时期的同学、时任中国人民解放军总政治部副主任傅钟的秘书兼总政治部文化部部长毛峰。毛峰14岁参加革命,在朝鲜战场上工作生活了五、六年。毛峰说编电影没有经验,武兆堤了解他的才能,马上从长春连夜赶到北京。在宾馆,毛峰看到巴金的小说后也深受感动,终于同意和武兆堤共同改编这部小说。夏衍亲自向傅钟将军为毛峰请了假。两人经过商量,决定将人物感情戏作为整个剧本的灵魂……经过两人28天的日夜苦战,《英雄儿女》剧本终于诞生。夏衍曾当面夸奖武兆堤和毛峰说:“你们真有本事啊!这么快就改编成这么好的剧本。”夏衍指示文化部电影局的领导:“重点拍这部影片,胶片要用从英国进口的。”

刘世龙曾说几句真话受到留党察看

刘世龙:演王成是我一生最大的事

刘世龙回忆说最初有五、六位演员都认为“王成”一角非自己莫属,然而,导演武兆堤却属意于刘世龙,他觉得刘世龙参军、入党和战斗经历,完全符合剧中角色的需要。但厂领导不同意,一是刘世龙个子小,没有英雄相,只适合演配角;第二个原因是刘世龙曾受到留党察看处分,要限制使用;而且刘世龙也没有报名,可能他自己也知道演不了王成。

刘世龙9岁就跟随早已参加革命的父亲和姐姐从家乡安徽萧县来到活跃在大西南的刘邓大军。当时,部队有个“黎明剧团”,演戏时常把刘世龙借去演个小角色,不久被调到剧团。“除了演戏外,我还和战友们一起扒铁路,送情报,认识了许多‘王成’这样的英雄。一次,一个纵队参谋带领我们20多人去执行任务,与一个团的敌人遭遇,激战三天三夜之后,只剩下三个人。作为幸存者,我当时就下决心将来一定要在舞台上表现他们的壮举,在生活中学习他们的品格。”当时,刘世龙刚刚落选电影《黄继光》的主演选拔,但他不甘心,虽然暂时没有报名《英雄儿女》,却在暗中使劲,他向《上海文学》编辑部打电话说明情况,编辑部立即给他寄来三本杂志,他把小说《团圆》连看了几遍……武兆堤知道刘世龙曾在1957年因说了几句真话而受到留党察看的处分,但他跟领导说,这也正说明刘世龙是一个表里如一、光明磊落的人。刘世龙的暗中使劲,武兆堤的一再坚持,终于打消了领导的顾虑。为了演好王成,刘世龙又来到驻长春某部体验生活,站岗、放哨、投弹、刺杀、拉练、大比武项项不落,同战士们一样摸爬滚打……拍摄中,刘世龙不怕苦不怕累,令武兆堤倍感欣慰,最终完美地塑造出王成的光辉形象。

刘世龙介绍说,电影《英雄儿女》在全国放映后,引起了巨大轰动。周恩来总理观看影片后,立即给文化部副部长兼中国作协副主席刘白羽打电话说:“……作家一定要到火热的斗争中去……到火热的斗争中才能写;好的新的作品,巴金带了个好头。他抗美援朝,深入生活很好嘛!写出了《英雄儿女》那样的好作品!”当刘白羽把总理的高度赞扬传达给巴金时,巴金谦虚地说:“那是电影改编的好,我做的还不够。”

自从拍完《英雄儿女》,刘世龙和王芳的扮演者刘尚娴心中就有一个梦想,希望有机会见巴金老人一面,亲耳聆听巴老的教诲。1994年12月中旬,刘世龙和刘尚娴受上海作家协会的邀请,一同参加一个纪念活动,刘世龙同刘尚娴商量后,向东方电视台提出想见巴老一面。当时正住在华东医院的巴老,听说自己笔下的“王成”和“王芳”兄妹要来看他,非常高兴。1994年12月24日上午,刘世龙和刘尚娴手捧着巴老喜爱的玫瑰和新年贺卡,来到华东医院。巴金老人脸色微红,心情愉快。刘世龙眼里含着泪花,贴近巴老的耳朵说:“巴老,我是王成。”并学着王成喊话:“向我开炮,向我开炮!”刘尚娴也贴着巴老的耳朵说:“我是王芳。”巴老听了,连连点头,然后缓缓地说:“《英雄儿女》拍得好,我很喜欢,我看过好几遍。我没有把作品写好,是电影改编得好,导演导得好,你们演得好。”

刘世龙先后拍过40多部影片,可他说:“演王成是我一生中最大的一件事,英雄王成是我心中永远耸立的丰碑。”说到王成对刘世龙的“影响”,那真是由表及里、由精神到行动、由银幕到生活,还令他在古稀之年意外收获了一份美满幸福的爱情,刘世龙现在的爱人常家瑞就是因为喜爱他演的王成而一生“追随”、由“慕”生爱。因拍摄《中国电影百年》之《英雄儿女》篇与刘世龙结下友情的主持人崔永元得知喜讯后说:“我可告诉你新娘子,刘世龙为中国电影塑造了一个前无古人后无来者的英雄形象,为中国电影事业做出了巨大的贡献,是国宝级人物,你的责任特别重大,你要像保护大熊猫一样保护好他……”常家瑞笑着连连答应。

刘尚娴:王芳不是我个人的荣耀

“文革”时,她成“黑尖子”、“黑五类”

如果说刘世龙扮演的英雄王成,常令你热血沸腾,那么刘尚娴扮演的妹妹王芳,一定会走进你的梦里……不过说老实话,我从没见过像刘尚娴这样低调的演员,从第一次打电话到她最终接受采访长达10个月之久,数不清与她通过多少次电话,每一次她都客客气气,但每一次都真诚地希望我能放弃这个采访。而当我走进她的家里,坐在她的身旁,我又强烈地感受到一种平易和体贴,她特意把一个松软的靠垫放在我的背后,只是想让我坐得舒服一些。

当年,长春电影制片厂《英雄儿女》摄制组在全国范围内挑选演员,“王芳”这个角色一直没有太合适的人选。一天,谢晋到北京电影学院选演员,刚满22岁的刘尚娴正在实习、排演话剧《北京人》,当她从道具库借完道具往回走时,和谢晋打了一个照面,谢晋觉得眼前这个有点羞涩的姑娘就是扮演“王芳”的最佳人选,很像导演武兆堤和编剧毛峰所要找的人。正在他一愣神的工夫,姑娘与他擦身而过,以至于忘了问对方的名字,害得武兆堤、毛峰只好挨屋去找“王芳”。当他们走进一间女生宿舍时,看到一个姑娘正在往床上放东西,武兆堤和毛峰眼前一亮,谢晋也看清正是之前看到的那个姑娘……这次颇富戏剧性的邂逅,使刘尚娴成为几代人的青春偶像。

在2002年的一期《大众电影》上,有一位读者表达了他当年看《英雄儿女》的真情实感:“那时的女人除了头发是一种无污染的性别标志外,所有的曲线都深锁在肥大的外套里。她们是女先进、女队长、女书记、女英雄……而唯独不是女人。横眉竖眼、怒火喷烧是她们的常规武器,偶尔对战友的淡然一笑,也革命得跟蒸馏水一样,透明而没有气味……后来我认识了你——《英雄儿女》里光彩照人的王芳!我们相遇在队里的场院上。朝鲜的山洞开着金达莱,摇曳的青松上挂着军装的碎片,扬声器里隆隆的炮声牵着少年的热血奔跑在烽火硝烟里,你突然悠着两只小辫子款款走上高地,也走进了我们的梦……我们看见了一个鲜活的女人,我们看见了一个偶像。”刘尚娴特意给那位读者回了一封信:“谢谢你们没有忘记遥远时代的一部老影片……我和无数的同龄人一样,度过那个时代,‘滚’进多次运动,历经风风雨雨,青春也消失在风雨中。所以,虽然还剩有‘愿望’,但因没有了‘翅膀’,也只能做一些力所能及的事情。”

当年,《英雄儿女》公映后,刘尚娴每天都会收到很高一摞观众来信,像那个年代的所有演员一样,她并没有把这看成是个人的荣耀。“我每天都在本上密密麻麻地记东西,分析人物的行为动作线,因为老师课堂上教过这些,自己就去默默地实践,别的什么都不想。过去的条件和现在没法比,但片子经久不衰,能够得到观众这么长时间的喜爱,确实是我们当初难以想象的,当时只是按照老师教的,认真揣摩人物,做足功课。而且我一直感到庆幸的是,遇上了一个非常好的班底,最值得怀念的就是这个摄制组,包括全体人员,包括‘推拉车的’,每个人都很敬业。”

眼前的刘尚娴,从相貌到说话、做派都是一个标准的上海人,而她塑造的王芳却是一个经受了战争洗礼、勇敢泼辣、有着火一样青春的北方女孩形象。对这个角色,刘尚娴至今充满感情,“她从上海来到战场,一开始是有‘骄娇’二气的,后来经过战场的洗礼,逐步成长起来,影片给她两个事件,一是哥哥王成在战斗中壮烈牺牲;二是发现父亲王复标其实是自己的养父,而志愿军某师政治委员王文清才是自己失散十八年的父亲……通过这两件事刻画她成长为一名战士的过程。”

历史的脚步,往往在你意想不到的时候突然加快或者停滞不前,在接受锻炼回来后,刘尚娴根本来不及铺展事业的画卷,“文革”就开始了,她成了“黑尖子”、“黑五类”。“大字报贴出来了,整天抬不起头,到干校后甚至不敢想自己能回来,当时儿子还不到一岁,我把所有事情都交代好了……那是一段很压抑的岁月,什么都可能发生,什么都不敢想……”

一位花样年华的女演员就这样离观众越来越远,许多观众猜测着他们的偶像——那个扎着小辫子、盛开在炮火中的“王芳”是不是身体不好?是不是已经息影了?从1957年被打成“右派”,经过近三十年后,刘尚娴的父亲才得以平反。“父母有5个女儿,我是老二,父亲平反后,我们全家抱在一起号啕大哭一场……他三十几岁被打成右派,一生中最宝贵的年华都像水一样流干净了。所以,人的一生,N次的偶然才会造成你的必然。人一路走过来,坎坎坷坷,每次失望后不甘心,还有愿望……”

《英雄儿女》在观众心中屹立三座丰碑

世纪绝唱的词曲作者同年同月去世

随着电影《英雄儿女》的诞生,有三座丰碑永久地屹立在观众心中,一座是英雄的丰碑,一座是艺术的丰碑,还有一座是音乐史上的丰碑——那就是电影主题曲《英雄赞歌》。半个世纪过去了,《英雄赞歌》的影响力丝毫不亚于电影,可以说三座丰碑共同构成了《英雄儿女》的英雄传奇。

当年电影拍摄接近尾声时,武兆堤和毛峰都有一件心事没有完成:影片还缺一首好歌曲,必须得找大手笔来完成。首先是歌词,他们几乎同时想到我国著名诗人、学者、教育家、《中国人民解放军军歌》歌词作者、吉林大学教授公木。然而当他们来到公木家中邀请时,公木却感到有些为难,不愿意写,他说:“我是刚刚摘帽的右派,费挺大的劲写完之后还不定会怎么说。”为了说服公木,武兆堤把还没有最后剪辑完成的毛片用小机器放给公木看。公木看完之后,激动地说:“别人爱说说啥吧。我写!”公木当晚就住进长影著名的小白楼,经过一个不眠之夜,几易其稿,终于写出脍炙人口的《英雄赞歌》:

烽烟滚滚唱英雄

四面青山侧耳听

晴天响雷敲金鼓

大海扬波作合声

人民战士驱虎豹

舍生忘死保和平

为什么战旗美如画

英雄的鲜血染红了她

为什么大地春常在

英雄的生命开鲜花

英雄猛跳出战壕

一道电光裂长空

地陷进去独身挡

天塌下来只手擎

两脚熊熊蹚烈火

浑身闪闪披彩虹

为什么战旗美如画

英雄的鲜血染红了她

为什么大地春常在

英雄的生命开鲜花!

武兆堤和毛峰不禁拍案叫绝。吃过早饭,武兆堤就把作曲家刘炽请到小白楼,将歌词交给他。生于1927年的刘炽,一生为60多部戏剧、影片作曲,其中《白毛女》曾在莫斯科获斯大林金奖。刘炽看了歌词,连声说“好”,可直到晚上都未动笔,晚饭后还拉上几个人玩起了扑克牌。武兆堤几次催他,他还照玩儿不误。可玩了不一会儿,刘炽突然把扑克牌一扔,跑回自己的房间,倒插上门……于是在又一个黎明,《英雄赞歌》的曲谱诞生了,曲、词终于合璧!

也许是偶然,也许是历史的必然,《英雄儿女》的创作者们在随后的“文革”中都不同程度地遭受到意想不到的磨难,而那首世纪绝唱《英雄赞歌》的词曲作者、人生同样坎坷的公木和刘炽,竟如同约好一般,在1998年10月相继离开人世,令后人无限叹惋,也为《英雄儿女》的英雄传奇再添一笔传奇!