尼泊尔卡车前留影

2016-01-14

作者:

来源:

李荣欣 文/图

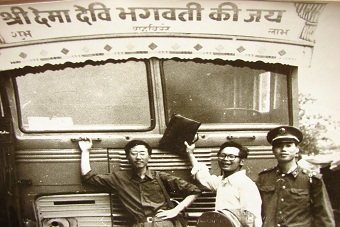

这是30多年前,我同战友马甫超(中)、周仁耀(右),在尼泊尔卡车前的留影。

那是1985年夏天,在西藏军区政治部宣传处,分管新闻报道工作的我们三人,同新华社西藏分社的格来(藏族)副社长一起,乘车从拉萨出发,一路风餐露宿、翻山越岭,行程一千多里,来到了中(国)尼(泊尔)边境的西藏高原“国门”樟木口岸。樟木这里因海拔低,气候和西藏高原的其他高海拔地方迥异,不热不冷,又不缺氧,很适宜人居。因为是“国门”,樟木这里界河的友谊桥上车辆穿梭、人来人往,每天车水马龙,很是热闹。

我们到达后,发现公路边停靠着不少运货物的卡车,其中有相当一部分是尼泊尔的车辆。值得说道的是,这些尼泊尔高厢卡车,都打扮得红红绿绿、花里胡哨的,车厢上用尼文喷印着祝福语言,并涂画着美人大头像。更有意思的是,这些尼泊尔车辆的驾驶员,你很容易就能分出谁是师父、谁是徒弟。因为年纪再长,哪怕胡子一大把、衣冠楚楚,只要你是徒弟,就不能穿鞋子,只能打赤脚。

听了知情人的介绍,我们走近几辆尼泊尔车辆观察,情况确实如他说的那样。格来老师抽空用藏话同一位开车的老徒弟交谈,那老徒弟摊开两手很无奈地说,因为自己家里穷,买不起车,又送不起礼,尽管这台车他是主驾驶,但也只能当徒弟了。那时尼泊尔人有等级观念,对他的这种遭遇,我们并没有感到奇怪。

这张照片是格来老师给我们拍下的。格来老师后来调回了北京,在新华社负责编发有关西藏的外宣稿,退休后还四处忙着采写稿件,几年前因病去世。

每当看到这张照片,我就会忆起我们在西藏高原上,一起下部队、一起深入边防哨卡采访的情景。