最年轻得主

摘取何梁何利基金最高奖

“我设想过很多种自己的活法,但每一种都要对国家有用。”房建成说。

因为在飞行器惯性导航、天文导航、组合导航与航天器姿态控制惯性执行机构技术等领域的出色表现,房建成教授成为2008年度何梁何利基金最高奖——“科学与技术成就奖”唯一获奖者,他也成为这个奖项的最年轻领奖人。迄今为止已先后有26位杰出科学家获何梁何利基金科学与技术成就奖殊荣,钱学森、钱伟长、苏步青等都是何梁何利基金最高奖项——“科学与技术成就奖”的获奖者。

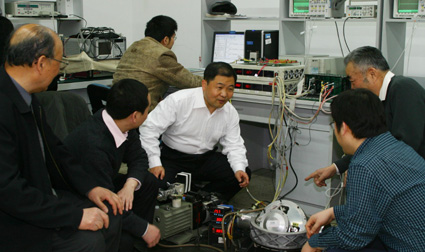

“科学研究是多学科工程技术的综合,靠一个人的力量是不行的,必须依靠团队。”当房建成谈到他的科研成果时,总是将功劳归于自己的团队。“团队的力量是无限的,就是因为我们紧密团结在一起,坚持不懈,才能取得今天的成绩。”谈及团队,他自豪地说:“我们的团队是个优秀的团队,是个拼搏上进的团队。”房建成作为团队带头人培养出了一支优秀的创新研究团队, 2007年他的团队获得“先进惯性仪表与导航控制技术”国防科技创新团队的荣誉。

磁悬浮飞轮

卫星在太空飞行的稳定剂

说起“磁悬浮飞轮”与“磁悬浮控制力矩陀螺”,房建成就像谈起了自己的孩子一样,打开了话匣子。而获得2007年度国家技术发明一等奖的,便是“卫星新型姿控储能两用飞轮技术”。

“其实我们一开始是冲着控制力矩陀螺去的,但由于飞轮是其核心构件,因此就先攻克了这个难关,实际这只是个阶段性的成果。”

为什么一个阶段性的成果就能拿国家技术发明一等奖?因为这个飞轮太重要了——它是遥感卫星在太空实现姿态稳定的关键控制部件,它的寿命长短与精度高低,制约着卫星使用寿命和所能发挥的作用大小。

尽管我国在上世纪末就掌握了基于机械轴承的飞轮技术,但由于机械轴承飞轮有接触摩擦、精度不够高,寿命也不够长,限制了我国卫星发挥更大的作用。

而采用磁悬浮支承技术的磁悬浮飞轮,不仅能够实现卫星的高精度姿态稳定控制,还因为转速极高而实现动能—电能转换,从而部分替代星上电源,大大延长卫星的使用寿命。而以此种飞轮为核心的控制力矩陀螺,则其原理与结构更为复杂,是将来应用在大型航天器姿态控制中的大型关键部件。

封锁中求索

从无一跃成世界领先

虽然国际社会在航天事业上一向倡导“合作”,但一涉及到基于磁悬浮轴承的控制力矩陀螺的合作时,国外科研机构就婉言谢绝。

房建成和他的团队决心:要拿出中国人自己研制的磁悬浮飞轮和控制力矩陀螺!但那个时候,我国还在全力以赴研究载人航天飞船,很多人尚未意识到卫星技术也将发生一场革命。而房建成带领一支当时仅有5个人的团队向着目标发起了冲击。

由于国外封锁,科研人员得不到一点关于磁悬浮飞轮的信息,难度可想而知,可就在这种情况下,房建成带领着他的团队,凭着一股子勇不言败的精神,一次次尝试。为了解决陀螺“失稳”的问题,100多组参数一组一组的实验,终于拿出了基于新型五自由度混合磁轴承的磁悬浮飞轮。

“等到成果出来后,我们才有机会接触到国外的信息,这时我们才知道,欧洲的磁悬浮飞轮都是先从一个自由度磁悬浮开始做起,可我们起步就瞄准了五自由度,技术路线完全不同,我们一下子成了世界领先。” 房建成兴奋地说,“探月计划以及今后的大型空间站建设,都将用到我们的技术成果。”

“成功很让人羡慕,但通往成功的道路却是一个漫长而艰苦的过程,一点点浮躁或者急功近利的心理也要不得,做研究的人必须要耐得住寂寞。”房建成说。

经过10年的发展,房建成所带领的团队已从昔日的5个人发展壮大到120多人,拥有教授6人、副教授12人、讲师和工程师8人、博士生46人、硕士生60人。

“我们国家的很多技术与西方国家相比,还存在着很大的距离。这种差距就成为我致力于科研的最大动力。”“只要国家需要,无论多艰难,我们都要努力攻克难关,进行创新研究。”面对各种荣誉,房建成欣喜的同时,保持着科学家特有的冷静和客观,因为未来还有更多的科研难关等着他和他的团队去探索和攻克。

老师的天职

教书育人做良师益友

“一个大学是否优秀,并不单单要看这个大学有多少辉煌的科研成绩,更重要的要看它能够培养出多少对社会、对民族、对人类有用的人才。”

作为老师的房建成非常重视教学工作,他有着自己一套行之有效的授课方法,在教学中他主张“不同层次,不同培养”,即对不同层次的学生进行有针对性的培养:本科阶段,注重全面素质和创新意识的培养;研究生、博士生阶段注重科研攻关能力的培养。接触过房建成的学生都会对他产生一种由衷的敬佩,都把他看作是自己的良师益友。

房建成说,自己在和学生的接触过程中,非常深刻地意识到学生团队的创新力量,自己所带领团队的科研项目中的许多有深度的创新想法,都是来自这些有着朝气和激情的学生。无论研究多繁忙,他也总是兢兢业业地工作在教学第一线,认真负责地完成多门课程的教学任务。据了解,房建成平均每学年要承担一门本科生专业课,三门研究生专业基础课程和一门博士生专业综合课。他严谨的授课方式和一丝不苟的敬业精神深深感动着许许多多的北航师生。在课堂上,房建成教授声情并茂,深入浅出,总能把复杂、单调的科学原理转化成简单朴实并且易懂的知识,传授给自己的学生。

到目前为止,房建成教授已培养出多名创新能力强的优秀博士生、硕士生和博士后。培养的博士研究生四人获国家技术发明一等奖,一人获国家科技进步二等奖,其中博士生孙津济共申请国家发明专利43项,已授权20项,在第十七届全国发明展览会上荣获金奖,并获得世界知识产权组织(WIPO)设立的杰出青年发明者奖。

“科研好比爬山,你只有先带头爬了,才能带领团队一起爬山。”在实验室中,房建成带头研究,精益求精。“在实验研究中房老师总是要求很严格,每一步骤都要精确到位。”一个博士这样形容房建成。

午报记者 董广红

房建成小档案

北京航空航天大学教授、仪器科学与光电工程学院院长。多年来,房建成教授一直致力于飞行器惯性导航、天文导航、组合导航与航天器姿态控制惯性执行机构技术等领域的基础理论与关键技术方面的开拓性和创新性研究。房建成分别获得何梁何利基金“科学与技术成就奖”、国家技术发明一等奖1项,国家科技进步一等奖1项、二等奖1项,获部级一等奖3项、二等奖1项;授权国家发明专利41项;出版学术专著3部。此外,房建成还担任“航空科学与技术国家实验室”首批首席科学家,“新型惯性仪表与导航系统技术”国防重点学科实验室主任。

“房教授说话语言快速生动、逻辑性极强,给人激情洋溢的感觉。”“房老师对学生很好,学生生了病,房老师不管多忙都会第一个去医院看望;遇到有困难的同学,他还会拿出自己的工资补贴给学生。”“房老师认准的事不管多难,一定要成功,从来就没见他泄气过。”学生们这样评价。 这个房老师就是荣获多项殊荣的房建成教授。

44岁的房建成有着双重身份,他既是北京航空航天大学教授、仪器科学与光电工程学院院长,承担着繁重的教学任务;同时他又是航空科学与技术国家试验室的首席科学家,带领精英团队研究着在普通人眼里高深莫测的科学,他带领着他的先进惯性仪表与导航技术国防科技创新团队,为中国卫星在太空中平稳飞行保驾护航。

相关阅读:

关于我们| 网站地图| 官网微博| 手机报| 广告服务| 联系我们

主办:劳动午报社 运营管理:北京市总工会信息中心 版权所有©2013-2016 技术开发:北京正辰科技发展股份有限公司

ICP备案:京ICP备20012564号-1

京公网安备11010602130017号