专题

【清明节的缅怀】

追思勤劳奉献的亲人和友人

4月5日,

又是一年清明节,

缅怀爱我们的、我们爱的亲人们,

缅怀曾在我们的世界里出现过、

被时光镶嵌在岁月洪流里的朋友、同事……

父亲的离去,

让李世海的世界仿佛塌了一半,

在此,缅怀父亲——

第一个登上天安门的工人代表李连山。

清明节更是一个感恩的节日,

不能忘记先辈的劳动,

要将他们的精神传承下来。

倪志福的徒弟柳德春说:

“我要把倪志福的群钻精神传承下去。”“扫桥爷爷”的儿子

窦孟显也开展了涉电类延伸服务,

誓将“扫桥爷爷”奉献精神

传承下去……

【劳动传承篇】

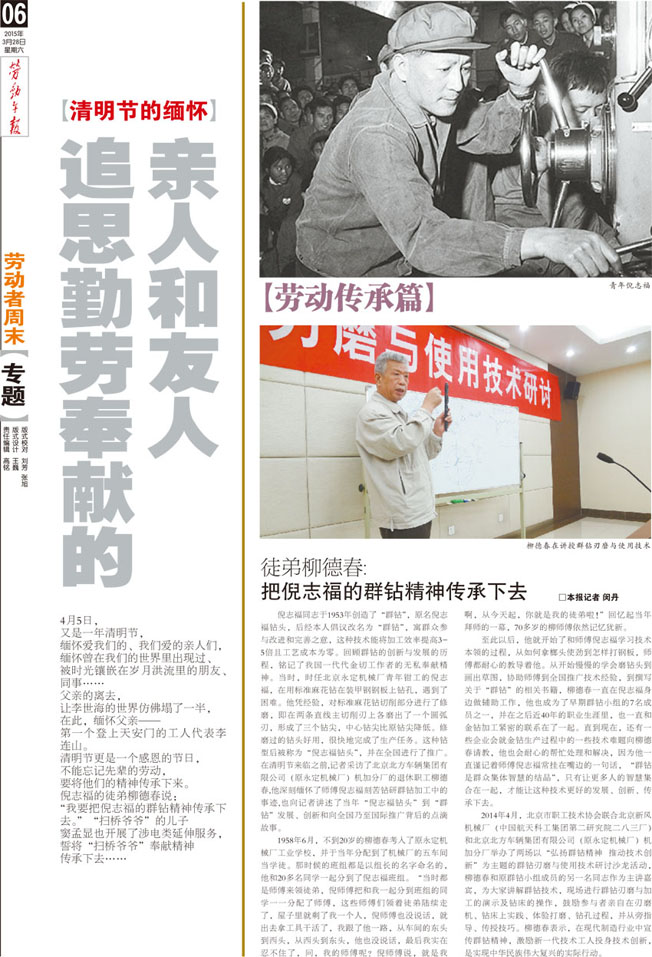

徒弟柳德春:

把倪志福的群钻精神传承下去

□本报记者 闵丹

倪志福同志于1953年创造了“群钻”,原名倪志福钻头,后经本人倡议改名为“群钻”,寓群众参与改进和完善之意,这种技术能将加工效率提高3-5倍且工艺成本为零。回顾群钻的创新与发展的历程,铭记了我国一代代金切工作者的无私奉献精神。当时,时任北京永定机械厂青年钳工的倪志福,在用标准麻花钻在装甲钢钢板上钻孔,遇到了困难。他凭经验,对标准麻花钻切削部分进行了修磨,即在两条直线主切削刃上各磨出了一个圆弧刃,形成了三个钻尖,中心钻尖比原钻尖降低。修磨过的钻头好用,很快地完成了生产任务。这种钻型后被称为“倪志福钻头”,并在全国进行了推广。在清明节来临之前,记者采访了北京北方车辆集团有限公司(原永定机械厂)机加分厂的退休职工柳德春,他深刻缅怀了师傅倪志福刻苦钻研群钻加工中的事迹,也向记者讲述了当年“倪志福钻头”到“群钻”发展、创新和向全国乃至国际推广背后的点滴故事。

1958年6月,不到20岁的柳德春考入了原永定机械厂工业学校,并于当年分配到了机械厂的五车间当学徒。那时候的班组都是以组长的名字命名的,他和20多名同学一起分到了倪志福班组。“当时都是师傅来领徒弟,倪师傅把和我一起分到班组的同学一一分配了师傅,这些师傅们领着徒弟陆续走了,屋子里就剩了我一个人,倪师傅也没说话,就出去拿工具干活了,我跟了他一路,从车间的东头到西头,从西头到东头,他也没说话,最后我实在忍不住了,问,我的师傅呢?倪师傅说,就是我啊,从今天起,你就是我的徒弟啦!”回忆起当年拜师的一幕,70多岁的柳师傅依然记忆犹新。

至此以后,他就开始了和师傅倪志福学习技术本领的过程,从如何拿榔头使劲到怎样打钢板,师傅都耐心的教导着他。从开始慢慢的学会磨钻头到画出草图,协助师傅到全国推广技术经验,到撰写关于“群钻”的相关书籍,柳德春一直在倪志福身边做辅助工作,他也成为了早期群钻小组的7名成员之一,并在之后近40年的职业生涯里,也一直和金钻加工紧密的联系在了一起。直到现在,还有一些企业会就金钻生产过程中的一些技术难题向柳德春请教,他也会耐心的帮忙处理和解决,因为他一直谨记着师傅倪志福常挂在嘴边的一句话,“群钻是群众集体智慧的结晶”,只有让更多人的智慧集合在一起,才能让这种技术更好的发展、创新、传承下去。

2014年4月,北京市职工技术协会联合北京新风机械厂(中国航天科工集团第二研究院二八三厂)和北京北方车辆集团有限公司(原永定机械厂)机加分厂举办了两场以“弘扬群钻精神 推动技术创新”为主题的群钻刃磨与使用技术研讨沙龙活动,柳德春和原群钻小组成员的另一名同志作为主讲嘉宾,为大家讲解群钻技术,现场进行群钻刃磨与加工的演示及钻床的操作,鼓励参与者亲自在刃磨机、钻床上实践、体验打磨、钻孔过程,并从旁指导、传授技巧。柳德春表示,在现代制造行业中宣传群钻精神,激励新一代技术工人投身技术创新,是实现中华民族伟大复兴的实际行动。