专题

他们在平凡的守望中迎来2015年

——本报记者专访护林员、巡线员、 山乡邮递员、防空洞守护员

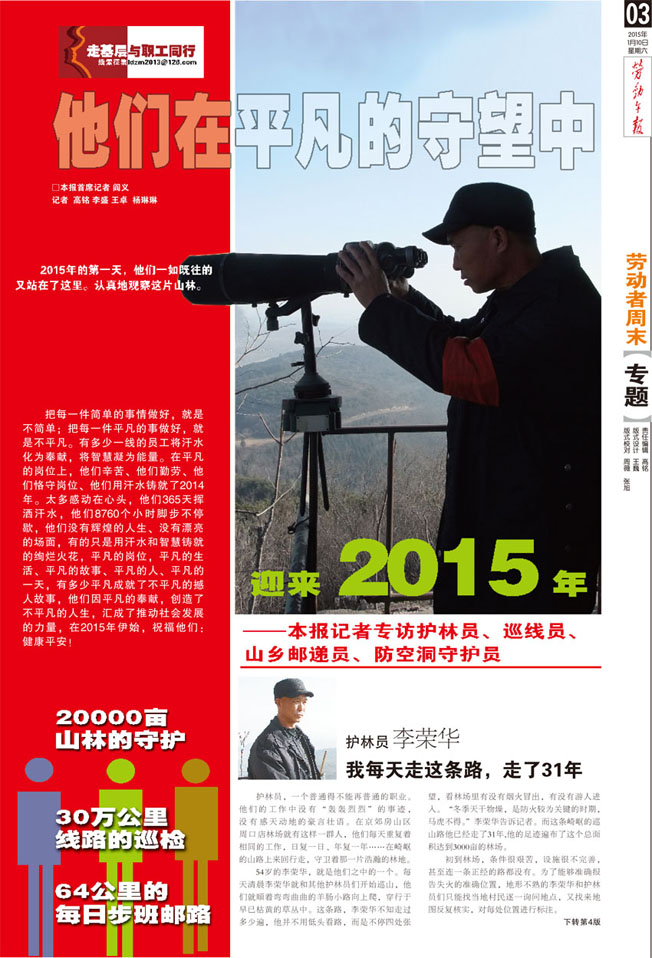

2015年的第一天,他们一如既往的 又站在了这里。认真地观察这片山林。

20000亩 山林的守护

30万公里 线路的巡检

64公里的 每日步班邮路

□本报首席记者 阎义 记者 高铭 李盛 王卓 杨琳琳

把每一件简单的事情做好,就是不简单;把每一件平凡的事做好,就是不平凡。有多少一线的员工将汗水化为奉献,将智慧凝为能量。在平凡的岗位上,他们辛苦、他们勤劳、他们恪守岗位、他们用汗水铸就了2014年。太多感动在心头,他们365天挥洒汗水,他们8760个小时脚步不停歇,他们没有辉煌的人生、没有漂亮的场面,有的只是用汗水和智慧铸就的绚烂火花,平凡的岗位,平凡的生活、平凡的故事、平凡的人、平凡的一天,有多少平凡成就了不平凡的撼人故事,他们因平凡的奉献,创造了不平凡的人生,汇成了推动社会发展的力量,在2015年伊始,祝福他们:健康平安!

护林员李荣华

我每天走这条路,走了31年

护林员,一个普通得不能再普通的职业。他们的工作中没有“轰轰烈烈”的事迹,没有感天动地的豪言壮语。在京郊房山区周口店林场就有这样一群人,他们每天重复着相同的工作,日复一日、年复一年……在崎岖的山路上来回行走,守卫着那一片浩瀚的林地。

54岁的李荣华,就是他们之中的一个。每天清晨李荣华就和其他护林员们开始巡山,他们就顺着弯弯曲曲的羊肠小路向上爬,穿行于早已枯黄的草丛中。这条路,李荣华不知走过多少遍,他并不用低头看路,而是不停四处张望,看林场里有没有烟火冒出,有没有游人进入。“冬季天干物燥,是防火较为关键的时期,马虎不得。”李荣华告诉记者。而这条崎岖的巡山路他已经走了31年,他的足迹遍布了这个总面积达到3000亩的林场。

初到林场,条件很艰苦,设施很不完善,甚至连一条正经的路都没有。为了能够准确报告失火的准确位置,地形不熟的李荣华和护林员们只能找当地村民逐一询问地点,又找来地图反复核实,对每处位置进行标注。

1984年,林场建了瞭望塔,站在塔里可以环视群山,所以成了林场防火的重要观测点。李荣华告诉记者,“当年,山上条件艰苦,没有车行路,吃的用的全靠自己往山上背,每到冬天,瞭望塔里要靠煤炉取暖,蜂窝煤也是靠护林员们用背篓一点点背上山去。一次只能背几十块,一个冬天,为了这些煤,也不知道要走多少个来回。”虽然如今瞭望塔里通了电,用上了电暖气,由于在山里,电线容易老化,每到大风天,怕电线被风刮断引发山火,都会断电。“断了电之后就没有其他取暖的办法了吗?”记者不禁问道。“没有别的办法,为了安全即使是受冻也得忍着。”李荣华回答得很干脆。瞭望塔里,除了简单的生活用品外,一台电视机,一架用了20多年的高倍望远镜,是瞭望塔的全部家当。条件虽然简陋,但凭着对环境的熟悉和丰富的护林经验,李荣华总能在第一时间发现火情,并准确说出火情位置。他还练就了根据烟的不同,可以准确的分辨出火势大小的本领,“白烟,说明没有烧树,火势小;黑烟,卷着往上走,说明有林木着火了,错不了;如果看到红烟夹杂着黑烟,肯定是大火了。”

“林场的人就怕电铃响,只要电铃一响,不管你干什么都得放下,马上集合,最多五分钟,出发。”李荣华向记者讲述了他的救火经历,一次林场失火,在距离火场还有二十里的地方汽车开不进去了,李荣华和其他护林员扛着灭火工具,一路狂奔赶到了现场。他们顾不上身体的疲惫,马上进入火场。一个小时之内,李荣华就放了七罐灭火器,三箱灭火弹。由于灭火弹扔到地上容易乱蹦,很难准确在火堆上炸响,李荣华只能将灭火弹拉着了之后,往火堆上搁,结果救完火之后李荣华才发现他的胳膊被烧得脱了一层皮。类似的救火经历有多少次李荣华自己已经记不清了,但他永远记得“前辈们把这片青山留下来了,我们就得把它保护好”这句话。