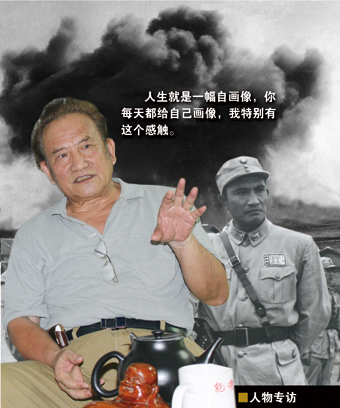

银幕硬汉杨在葆 一身傲骨写人生

2014-10-18

作者:彭立昭

来源:劳动午报

■他 从小学开始自己的“表演”生涯的。上大学的学费来自大家资助。

■他在《从奴隶到将军》里演的罗霄,全新诠释朴实的中国式将军 。

■他在《血,总是热的》里演罗心刚,那段“言辞过激”的台词,念叨几百遍。

■他入狱,前妻鼓励他坚强活着。 前妻生病,他为她梳头发。

■现妻照料他前妻母亲。他用粉红色餐巾纸给现妻写情书。

著名表演艺术家杨在葆,多次荣获“金鸡”、“百花”奖的双料影帝,艺术创作的履历表上可谓硕果累累。他在经典影片《红日》、《年轻的一代》、《从奴隶到将军》,《原野》、《血,总是热的》和《代理市长》里塑造了一系列银幕硬汉的人物形象。他是银幕上无可争议的铮铮男儿。他的表演、他的形象,甚至他的声音都被人们在心目中刻画成了硬汉的模板,被誉为“中国第一银幕硬汉”。

坚强个性来自母亲锻造

上大学的学费来自大家资助

我们都说一个男人在成长过程中,父亲是他的第一个偶像,可是,杨在葆这个观众心目中的硬汉,却并没有受到过来自父亲的熏染,甚至是呵护。自幼在单亲家庭里长大的杨在葆最初受到的关于“坚强”“勇敢”的教育是来自于他的母亲。

1935年6月25日,杨在葆出生在安徽宿县。他一岁多的时候,父亲就因为脑溢血不幸去世了。母亲带着他和两个姐姐艰难度日。即便如此,杨在葆的童年却并没有太多的悲伤。

杨在葆的母亲是一位极有见识又很会教育子女的人。在杨在葆的记忆里,母亲十分坚强,无论遇到什么困苦她都不爱流泪,哪怕是一天只吃一顿饭也不跟孩子们诉苦,这对他的影响很深。在很冷的冬日里,母亲会一边纳鞋底一边给他讲故事……孟母三迁、断机教子等故事,就这么一点一滴灌输进了年幼孩子的心灵里。

“近朱者赤,近墨者黑”、“冻死迎风站,饿死不低头”,讲求忠、孝、节、义,做人要有骨气等等,这些教诲,让他从小就养成了诚实不欺的品德和坚韧顽强的精神。杨在葆记得,母亲在自家的墙上贴的孟母、岳母、七十二孝道等招贴画让他印象很深,这些伴随杨在葆一生,也成就了杨在葆的硬汉性格。

他回忆说:“我从小就喜欢文艺,爱看京剧,爱看话剧,特别喜欢看武打戏,像《金钱豹》、《杨家将》等,至今印象最深。不上学时下河摸鱼,上学就参加学校里的演出,(艺术)主要是受老师的影响。我们那儿虽然是有名的穷县,但当时安徽宿县有着良好的戏剧传统。很多小学、中学老师都喜欢演戏,也常组织学生们排一些小戏片断、双簧、独幕剧。学生们自然也被熏出了些许艺术细胞。”

杨在葆就是从小学开始自己的“表演”生涯的。因为他生得眉清目秀,又聪明伶俐,理所当然是正面人物和主角的人选。所以从一开始杨在葆就演解放军,演“好人”。也许正是这样一个开端注定了他一生的艺术追求。

然而,再坚强的性格也换不回柴米油盐。1955年,杨在葆考取了中央戏剧学院华东分院(后来又改为上海戏剧专科学校,今为上海戏剧学院)。这种正规的艺术专业教育对于杨在葆来说,这当然是一个改变命运的机会。

可是,艰难的家境让他的学费成为一道难以逾越的屏障。他曾多次想辍学。“读了一年书以后,我看到我母亲和大姐的生活压力非常大,大姐还要养育几个孩子,就觉得自己这个堂堂的大男子汉英雄无用武之地,很是伤感,就向学校提出要退学去找份工作,一边养家一边从事艺术创作。老师们坚决地不同意,就给我大姐写信,说你弟弟是一个很有前途的人,怎么能退学呢?大姐马上给学校老师回信,表示坚决不能退学。老师也百般地劝我千万不要放弃……”

为了这笔“巨款”,杨在葆的大姐做出了很大的“牺牲”。她偷偷背着家里人,把她所有的能卖钱的东西都卖掉了,其中还有她出嫁时候一件最好的丝绸衣服……“我还有两个拜把兄弟,他们也极力资助我。而母亲则终日劳累,去干一些手工私活,如搓麻绳、纳鞋底,换钱为他交学费……”学校的老师也想尽办法,给他多争取到了两元钱的特困生补助费。这些往事依然让他心存感激之情。他也非常刻苦,终于学有所成。

“那个时候,我和同学们其实都很艰难,但大家在一起谈艺术,谈创作从来不觉得苦,感觉很快乐,大家穿得都很朴素,没有皮带就弄一条麻绳……”回忆起如烟往事,杨在葆有太多的感谢和感激。硬汉并非无泪,只是刻骨铭心的柔肠往往被深深埋藏在情感最深处。他说:“现在我大姐都80多岁了,她为人一直很好……”尤其母亲对他的爱更是让他刻骨铭心。母亲离开人世后,杨在葆在母亲的坟墓上刻上了这样的碑文:“历经千辛万苦不曾弯腰低头。”

正是那些感激,让杨在葆从来不觉得生活艰辛。当一个男人能在苦中感受到甜、乐和满足的时候,他一定对生活充满激情。杨在葆说:“自己总有一个奔头干点什么事情,是那样的一种思想。”男人不能吃白饭,这是责任。男人要给自己坚持的事业一个交待,这也是责任!

全新诠释朴实的中国式将军

展现罗霄敢作敢为、刚毅不拔个性

“那年夏天,当我知道王炎导演决定由我扮演《从奴隶到将军》中的主要角色罗霄将军时,心里既高兴又不安。我为能够有幸扮演这样一个可敬的共产主义战士而欣喜,然而内心总不免有些紧张。过去,我虽然拍摄过几部影片,但所扮演的角色,与罗霄大不相同。比如,我在影片《红日》中扮演的连长石东根,是个性格粗犷,为人耿直、憨厚,但又简单粗暴的人。虽然我没有经历过他那样出生入死的战争生活,但这个角色在影片中的行为和思想还是比较好把握的。而这次要创造罗霄将军的形象,无论从人物不寻常的经历还是从他所跨越的年代幅度来看,都是十分复杂的。能否把这样一个不平常的将军的一生完美地展现在银幕上,自己是毫无把握的。

“一天下午,王炎导演约我去谈谈角色。我毫无保留地向他谈了我的顾虑。最后我说,我只能演肖罗,而不能演罗霄。因为肖罗是副连长、代理副团长,而罗霄是我军的将军。将军要有风度,有气派,而我本人普通、平凡,缺乏大将的风度。王导演笑着说,在生活中有许多将军,各有特点,但他们都是活生生的人,而不是概念化的将军。朱老总曾说过,要做个自自然然的共产党员。我要求你将来就塑造个朴朴实实、自自然然的罗霄。他表里一致,淳朴踏实,对党对人民忠心耿耿。王导的话像一把钥匙打开了我思想的铁锁,使我豁然开朗。但是,虽然我对‘将军’的概念有了新的理解,却还未能立即运用到创作中去。所以在第一次试片时,遭到了失败。当时试拍的是罗霄任滇军副连长时的一场戏。我本来认为演这场戏是不会有问题的。那天我穿上了滇军军官服,蹬上马靴,挎上武装带, 对着镜子一照,嘿!真‘帅’,显得英俊、洒脱、神气。虽然我分析过罗霄的出身、经历,但又觉得,他在旧军队里已经混了十年,不再是当年山沟里的奴隶娃子了,如今又当上了小军官,有几分春风得意,也是合情合理的。看过试片之后,王导演问我觉得怎么样,我说看上去满有军人气概,也很神气。可导演说,这不是罗霄,倒像个豪门出身的士官生。他从根本上否定了这次试片,这便引起了我的思考:罗霄是个从奴隶出身的小马夫,逐步提升上来的副连长,我就是按这个设想来演的,怎么却演来像个豪门出身的士官生了呢?也许是我没抓到奴隶的特征,或还不够粗犷?于是,我拼命回忆自己在生活中,或在文艺作品中看到过的奴隶形象,想抓些外部特征的东西,但却无济于事。这真使我痛苦极了。我觉得论演员素质和体现能力,我还是可以的,为什么老是摸不到人物呢?在那些日子里,导演一直耐心地给我谈戏、排戏。他花费的精力大大超过了我。这段工作虽然是痛苦的,但在痛苦中我明确了,作为一个演员,千万不可因多拍了几部戏,自认为有经验,有点体现能力,就可以以不变应万变,对新角色掉以轻心,把经验当做了套子、模式,来捆住自己的手脚。对演员来说,每扮演一个角色,都要勇于付出艰苦的劳动,重新做起,绝不可凭着所谓老‘经验’去装配角色。那样,人物就只能有个外壳而不会有灵魂。这个教训,促使我进一步去研究、揣摩罗霄的内心世界。因为他在别人的眼里还是个卑贱的奴隶,并没有摆脱奴隶的命运。因此他在精神上仍然应当是郁闷、压抑的,哪会有春风得意之感呢?为了对罗霄有个全面的理解、认识,根据导演的要求,我和剧组的其他同志一起在上海访问了旧军官,又到南 昌、瑞金、兴国等革命老根据地去访问当年的老红军。这些访问,不仅帮助我对罗霄有了进一步的理解,更重要的是使我具体感受到了人物在各个时期不同的思想情感。例如,‘发饷银’一场,我认识到,在旧军队中组织士兵监饷团,杜绝官长营私舞弊、喝兵血,这是一种造反行为,要担很大的风险。这是展现罗霄的品德和性格的一场戏。罗霄的这一行为,自然不是沽名钓誉、邀买人心,但也不单是出于对士兵的怜悯,而是对反动军队的反抗和控诉。所以在队前的讲话,我不是把他处理成站在士兵之上伸张正义,慷慨陈词的形象,而是让他道出一个饱经苦难、备受欺压的士兵的心声。与其说是代理副团长的罗霄在对士兵讲话,还不如说是触景生情的小喽啰在对喝兵血的长官们激动地诅咒。这样,不仅展现了罗霄的纯朴、赤诚、可亲可敬的品德,更展现了他敢作敢为、刚毅不拔的个性。”

“在‘智斗黄大阔’一场,我也走过弯路。这场戏戏剧性很强,我曾被人物之间激烈的矛盾冲突所诱惑,拼命强调所谓戏,摆出了一副英雄架势,剑拔弩张地和参谋长黄大阔分庭抗礼。这样做好像戏很生动,但它破坏了真实性,使人物的行为脱离了当时的历史环境。当时蒋介石自任总司令,向苏区发动第三次围剿,为了清除异己,派了大批AB团分子隐藏在军队中,做他的耳目。不论军官士兵,稍有懈怠,就可能被安上通共的罪名,轻则问罪,重则就地枪决。当时罗霄虽然已和苏区接上了头,即将率部起义,但此刻毕竟还身在虎穴。如果像那样和参谋长对着干,罗霄就显得太愚蠢了。因此必须表现他以守为攻,有斗争、有节制,这样才真实可信。”

“塑造人物,还应把握好自己所扮演的角色与其他角色之间的关系。这是个细致而微妙的工作。把握好了,就能使人物间情感的交流生动、诱人,否则就会干巴巴,削弱形象感人的力量。我在‘残垣后’一场中曾作了尝试。这场戏写的是罗霄被撤职当了马夫,在长征途中宿营时的心情。克制住长途行军的疲劳和满身的伤痛,罗霄一个人深夜在灯下剁马草。他思绪万千,战事的失利,国民党的围追堵截,红军的重大损伤,错误路线的猖獗……这一切沉重地压在他的心上,使他透不过气来。当他放下柴刀把手伸向伤处忍痛将衣服撕开时,忽然,一双手按住他的手,他回头看,原来是自己的妻子索玛。只见她两眼充满血丝,神态疲惫、憔悴。罗霄没有感到意外,只是慢慢将脸转向一边。这样处理,是因为罗霄用不着再细观察,就知道了妻子的心情。这儿我没重描,似乎轻描淡写,但恰恰体现了他们这种患难夫妻的关系。当索玛解开药袋,拿出一小包盐准备为罗霄洗伤时,她耳边传来了儿子的声音,‘妈妈,爸爸犯错误了吗?’索玛抬头望着丈夫,罗霄也默默地望着她。这儿,导演把剧本中的一些台词删掉了。因为我们认为,这里不用语言,不用更多的面部表情,反而更能表达出他们的内心痛苦和患难夫妻之间心心相印的感情……”

他饰演《血,总是热的》里的罗心刚

那段“言辞过激”台词,念叨几百遍

“……有人说,中国的经济体制像一架庞大的机器,有些齿轮已经锈住了,咬死了,可只要用我们的血做润滑剂……这话已经说滥了,不时髦了,没人要听了,可无论如何我们的血总是热的。”1983年,一部充满理想主义的光芒的电影《血,总是热的》让无数国人流下了眼泪。到底是怎么样的热血能让人如此感动呢?当杨在葆再次朗读起该影片结尾时这段台词,他的激情依旧澎湃。

杨在葆说,罗心刚这个角色差点与他擦身而过。上个世纪80年代正是改革初期,一些港台地区拍摄的影片正进入中国内地,冲击着电影市场。当时他正在拍《上海屋檐下》。“有一天,我就随便翻到了《血》那个剧本,一翻就翻到后面有一大段讲话台词。我当时看到这段台词就非常激动,为什么呢?像我们这个年龄段的人都有一种忧患意识,这些话不正是平时我们自己要说的话吗?所以当我看到这个描写普通工厂生活的一个剧本里有这么一段台词时,我热血沸腾。我很激动地告诉我的场记导演,我说我要去演这个角色。导演感觉很惊讶,说这个片子你也接?这个戏写个破工厂,要景没景,要美人没美人……我说我接。拍了有没有人看我不管,我很想说剧本里的台词,那是我一直想说的话。好作品都是有感而发。” 杨在葆是一个纯粹的理想主义者,内心里潜藏着了一股巨大的急流——一股随时可为理想出生入死的豪迈急流。

女导演季文彦独具慧眼打造出了两代硬汉(另一位硬汉指刘信义,在该戏中演了一个设计师)!为了演好这个角色,杨在葆几次下工厂体验生活。在拍摄当中,他也曾因为角色的塑造与导演有过几次“小摩擦”。“有一次开群众大会,群众都到场了,罗心刚去参加开会,因为心情不太好,路上竟把脚崴了,上楼一瘸一瘸。当时我感觉这样处理有点别扭,就说,导演别这样。这个人怎么能用‘苦肉计’呢?多可怜呀,还显得人窝囊。导演说不能改。但导演有导演的想法,她想用这个细节来加重对观众心理的沉重压力。她坚持着。后来我还是服从了导演。现在我感觉到我当时没有理解导演的这个用意。”很多生活的细节让杨在葆的表演有声有色,对“铁汉柔情”有了一种全新的诠释。“能如此依据人物心理性格及所处的环境、时代背景,把人物那种大刀阔斧、处乱不惊的气度因此表现得恰到好处,受到了专家以及普通观众的一致好评,为当时的银幕留下了一个崭新而独特的形象”。这部电影使他获得了第4届金鸡奖最佳男主角奖和第7届百花奖最佳男演员奖。

他入狱,前妻鼓励他坚强活着

前妻生病,他为她梳头发

《血,总是热的》在北京放映后引起轰动之时,杨在葆人却在上海尚不知情。原来,在拍摄《血》期间,久病缠身的前妻因尿毒症住院了,当时他在医院正寸步不离地照料着前妻。

那些日子里,他隐约地感觉到人生里有某种劫难即将来临。生命中似乎有一种巨大的悲哀在折磨着他。在医院里,他悉心照料着患病的前妻,无心探听外面的世界,直到一位北京的记者找到他说《血,总是热的》已经誉满京华,他才知道这个消息。在当年的《大众电影》杂志举办的观众评选中,他还位列第一。但此时的他心情无论如何也兴奋不起来……

杨在葆的第一个妻子是与他青梅竹马一起长大的。她的姐姐和杨在葆的大姐是闺中好友。杨在葆因为“反革命”的罪名被捕入狱的四年三个月零14天中,是前妻给予了杨在葆莫大的鼓励和支持。

那是一段怎样的非人生活啊。杨在葆谈起1971年以后的那长达四年之久的牢狱生活,总是心存内疚——对不起母亲和前妻以及孩子们。杨在葆入狱后,一家老小的生活重担,就落在他的前妻瘦小的肩膀上。她身体不好,贫血,肝肾也不好,常走在路上就晕倒了,由路人抬回家来。两个孩子也跟着遭了殃,他们到了入学年龄,因为父亲的身份没有学校敢收留他们,只好跟着姥姥远走他乡到南京去上学……

杨在葆在狱中的时候,他的前妻曾经借着探监的机会给丈夫送去了一个棉坎肩,他穿了将近一年了,杨在葆才发现里面有一个布条,上面写着字:“想想肖季野(音)和奶奶的对话,望坚强保重、乐观,总有水落石出的一天。很多同志都关心你,事情可能是复杂的,总之相信党,既来之则安之,勿念。”他顿感温暖 。其实,这次经历让他对自己的生命有了新的思考。他还写下了如此撼人心魄的诗歌——“伤不愈,痕难收……常起无名愁,半生坎坷流年度,望尽人间天涯路。依稀少年愁,恶风苦雨摧不休,老子大丈夫。笑对苍天未低头,生死寻常事,曲曲一小由。”

在监狱里,他每天只能靠喝一点稀饭填充肚子,但他相信天会亮的。他担心最多的是母亲。那时杨在葆每天祈祷着希望母亲能等到自己出监狱的那天。他最怕的,就是母亲辞世时自己在监狱中,无从尽孝。有一次,前妻无意识中给他捎来了一块白手绢,令他坐立不宁,为什么是白手绢啊?难道……

终于得见天日,但与他相濡以沫、患难与共的前妻却因为终日在抑郁、操劳的折磨下身体健康状况越来越差。1983年初,前妻被查出患了尿毒症。他一听心似针穿刺。那时他正在拍摄《血,总是热的》。“妻子住院了。那时候还没有血液透析,没有像现在这么好的医疗条件。她的病完全是因为郁闷压抑而造成的啊!我拍戏时,只要一听到人喊有我电话,说长途,我的头都快炸了……”

那段时间,只要有时间,杨在葆就会回到上海的医院陪护前妻,但前妻总是含着泪眼劝自己的丈夫赶紧回去拍戏,怕给国家造成个什么损失。在医院里,他悉心为生病的前妻梳头发,因为生病脱发很多,杨在葆将前妻的脱发一一收集起来。前妻最终撒手离去,让这位铁汉几乎痛不欲生。前妻离世后,杨在葆悲伤地把头发放在了骨灰盒中。

可是,硬汉总有他的选择,在杨在葆前夫人去世的第三天,他就去拍戏了。“不能不去啊,作为一个演员,在需要救场的时候必须站出来!必须得去演戏!”这个使命,作为一个男人,在那样的时候不把悲伤的情绪蔓延出去,也是他的使命!

现妻照料他前妻母亲

他用粉红色餐巾纸给现妻写情书

曾一度,在前妻去世之后,杨在葆一直是拒绝感情,即便是现在的爱妻陈丽明,最初向他表白真情的时候,他也是拒绝的。他说:“我和我后面的爱人是演戏演出来的缘分……”

陈丽明生长于桂林,18岁时已成为广西桂林彩调剧团的“台柱子”。她所饰演的刘三姐形象在当地家喻户晓。1979年,陈丽明以优异的成绩考入解放军艺术学院,在经过4年专业培训后进入八一电影制片厂,成为一名专职电影演员,一干就是十多年。

1984年,拍摄电影《双雄会》竟让她与他相识了。杨在葆说,当时他和陈怀皑导演去八一厂挑演员,“陈导半开玩笑说,在葆,走,跟我一块去八一厂,我说干吗去,他说去给我找媳妇去。因为我在片子里演张献忠,片子里缺一个八夫人。在厂里的一个小平房里,我们见到了陈丽明。那是夏天,她穿一件旧的连衣裙,脚上还穿一双拖鞋,人很大度。我当初没说一句话,就走了。我记得她给我们还拿了一瓶汽水喝。走了之后,一上车,导演就问我,这个人怎么样。我说这个人不像八夫人,倒像个正宫娘娘的那种,她那副严肃的长相,哪像个小妾……”

杨在葆待人很真诚,身边那些与他合作的人都和他相处得很好。在戏中,他和陈丽明演对手戏非常默契。后来他发现,这是个自强自立很有个性的女人,在很多方面竟与自己的个性是相通的。“后来,我们在另一部戏《代理市长》又合作了。慢慢地我发现她对我非常好,她很会关心体贴人的。她对我的孩子也非常好。但我那时根本没有任何非分之想。我确实没有那样一个资格去产生追求她的意图……”

“因为我的条件不好,我身边带着两个孩子,还有岳母也跟着我们在一起生活。北影厂一天给我一块二毛钱的补助,那些钱我都留在家里面了,让老人孩子用,经济上很困难,哪敢接受她的这份感情……后来,我还明确地告诉她,我是一个‘处理品’,而你还是个大姑娘,还没正式谈过恋爱,家里人会反对的。我比她大20多岁,要是这事发生在我的亲戚身上,嫁个这样的人我也反对……”

1986年他们结婚了。结婚以后,他们的浪漫生活其实才真正开始。那时候,他们俩各忙各的,很少在一起。那时候没有电话,打不起长途,就靠写信,现在他们还保藏着那些真情流露的两地书呢。杨在葆很喜欢书法,也很有激情。有一次,他惦记着家里人,竟在外地的一个宾馆里随手拿起了一张粉红色餐巾纸写起了“情书”,这些,他的妻子陈丽明至今也还记得。

家里的每一个角落、每一件物品都散发出温馨的家庭气息。婚后相当长的一段时间里,杨在葆的家中始终挂着他前妻的遗照。有一次,他的一个朋友来了,见此便劝他别这样。没想到心胸宽广的陈丽明听了反而赶紧阻止……结婚后,夫妇俩还尽心地赡养着杨在葆的前岳母。“后来我自己还不知道我前岳母患了乳腺癌,丽明悉心照料她。晚上,多少次她一个人送我岳母去医院看病做检查……那时候,我们住的是公房,家里很简朴,连卫生间都没有,洗澡都要到澡堂里去洗。她就带着我前岳母到澡堂子去洗澡。我非常感动……”

面对自己现在的妻子,杨在葆心中酝酿最多的还是感激,铁血男儿也总还是会有他的柔情似水,只不过这些只有他身边那个与他甘苦与共的女人最能体会。如果不是这样,小杨在葆22岁的现任妻子也不会说出:“我这辈子做过最正确的选择就是嫁给了杨在葆……因为我就是觉得他人特别好。他人很坦荡,不虚伪,不作假,有社会责任感。所以我认定他的时候,应该是苍天给我的这样一个缘分。心地很善良,是个真正的男人,我才跟了他。生活这么多年,更觉得他是个挺完美的丈夫,他是儿女心目中最慈祥的爸爸。”

然而就在这个新的家庭终于组建起来,马上就要开始幸福生活的时候,命运再一次把灾难降临到杨在葆的身上。唯一的儿子病了!尿毒症!这一年是1996年!

在得知儿子的病情之后,杨在葆觉得是个致命的打击。他失踪了整整一下午,他想让自己平静下来,可是,骨肉亲情,没有孩子的人是不会理解那种牵筋动骨的痛的!杨在葆哭了!好在儿子的性格和父亲一样坚强,因此并不希望父亲天天陪在身边。但是杨在葆时刻关注着儿子的病情。儿子的病情几次反复,经历了几次生死考验。每当这时候,杨在葆都会以最快的速度赶到儿子身边,日夜陪护。吃儿子吃剩下的饭,直到儿子恢复。

杨在葆说:“我非常相信,只有面对现实(才能赢)!说真的,儿子是我的骄傲。我的儿子很勇敢,他也像我一样有一个坚强男人的个性,很血性,很乐观。男人是什么?男人就是‘堵枪眼’的。”

家庭聚会上他穿黑衣演黑天鹅

他不能做对不起观众的事情

“元旦的家庭聚会上,我穿上一身黑衣,小女儿穿着白色纱裙,我们一起表演了一段芭蕾舞《天鹅湖》!我这只‘黑天鹅’还挺招‘白天鹅’喜欢的。家里始终充满了笑声……” 谁也想象不到,这位银幕上的“硬汉”竟想变成一只女儿喜欢的“黑天鹅”。

杨老告诉我,他的两个女儿都是他心目中最懂事的女儿。大女儿9岁时就失去了母爱,但她却很有爱心,她妈妈生病期间,她就学会了做很多的家务事情,自己洗衣服做饭吃,后来她妈妈去世了,给她的打击很大,但孩子振作起来了。她又悉心地照顾着外婆,一直到外婆90多岁离开了人世。小女儿如今也长大成人了,她也非常可爱,是他的骄傲。女儿曾这样深情地说:“我眼中的爸爸除了和观众一样以外,他不像在外边看到那么严肃,爸爸在家里很慈爱。他是我最好的父亲。”

“家庭生活虽然不是天堂,但总是一种难以形容的快乐源泉,亲情是无论如何不能割舍的……”杨在葆谈起家庭,说这就是他最好的总结。他说:“处理好夫妻关系,相互之间应该是‘我爱你’,而不应该只是‘我爱我’。这是我对待家庭生活的准则。我觉得,一个家庭,只有做到这一点,才能和睦幸福;如果只是‘我爱我’,十个家庭有九个不幸。”

有好几次,杨在葆遇到打车或买东西时,被一些40多岁的影迷认出后,就是不愿意收他的钱,他们说,他们年轻时就是看杨在葆的戏。这些话也一直让他觉得很温暖。

“我很高兴观众们还能记住我。”因此,杨在葆说,他现在还是很想拍电影《血,总是热的》的姊妹篇,想拍《代理市长》的姊妹篇,他还想演一个退休后的“代理市长”。为了这些理想他去办公司,可是,他却坚决不肯拍摄广告,“演了那么多戏,观众对你有一定的信任,这是肯定的,但是,你现在(去拍)那些广告很不得当,因为很大一部分(广告)水分太大,这是犯罪……”他的心里永远都装着观众,不能做对不起观众,对不起艺术的事情。杨在葆一直坚持着自己的原则!尽管他至今不是党员。

这些年来杨在葆一直不愿接自己不喜欢的角色,他的舍得放弃和甘受清贫,在演艺圈里受到好评。在这个浮躁的年代,我们还是很需要一些英雄主义的东西。谈起这个,杨在葆心里充满激情:“我的生活一直很平实,没有炫目的色彩,没有耀眼的光环。”

受杨在葆的影响,他的夫人和孩子们也都生活在平静淡泊之中,远离了演艺圈的浮躁与喧闹。

“我很喜欢平凡,我觉得这世界上没有什么圣贤,每个人都是普通人,每个人都应该有一颗平常心。有了这种心态,我们才能彼此学习,互相超越,才能感触彼此平凡的情感,并且从平凡的情感中发现不平凡的东西。”

杨在葆没有什么别的嗜好,唯一的爱好就是电影艺术。看片、谈表演、钻研艺术可以让他忘了一切。他说:“我不喜欢做‘秀’,演员要拿自己当人,不要当猴子!要尊重艺术、尊重自己。” 他就是这样,要留下一颗金子般的心。他对书画亦颇有兴致。一俟有闲, 他便拜师当徒学习书法。大有童心未泯、学无止境的兴味!

杨在葆告诉笔者,他一直将自己在1979年自作的白话自勉诗来勉励自己——“莫徒有虚名, 莫做行云浮萍。 已有的只是过去, 未获的尚在征程, 不可稍停。挣脱世俗的羁绊,鄙视粉饰的花红。浮云易成梦,瓶花瞬凋零。铸心中前行,前行,无止境。人生路难行,立大智大勇,百折不回。 风吹浪打,信步闲庭。”

“人生就是一幅自画像,你每天都给自己画像,我特别有这个感触。”——这就是杨在葆!在他的自画像中酝酿着忠诚、善良和执著!