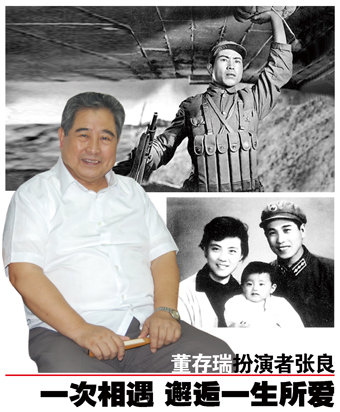

董存瑞扮演者张良 一次相遇 邂逅一生所爱

2014-07-19

作者:特约撰稿 彭立昭

来源:劳动午报

他15岁参军,举行开国大典那天,在军乐团里打小鼓;

他朝鲜战场上,参加过4个战役,当过战地护理员,曾被敌机追打过;

他饰演“董存瑞”,使他家喻户晓,并获得文化部1949年至1957年优秀演员一等奖;

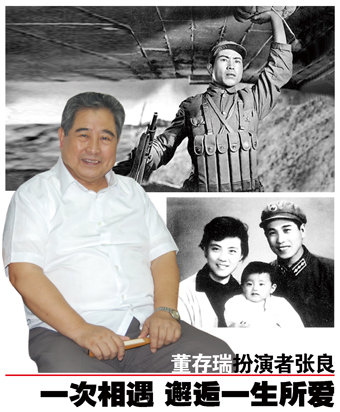

他与王静珠一次相遇,竟缘定终生;夫妻风雨同舟50余年;

他45岁后改行当导演,王静珠当编剧、制片人,合作拍摄多部影视剧

在中国电影史上有部经典影片,其中的一幕是:一个解放军战士手托炸药包,拉响导火索,高喊“为了新中国,前进!”那么,您一定会脱口而出,董存瑞!著名表演艺术家张良演绎的董存瑞形象,已深入几代人的心灵。一个只读了6年书的农村娃,15岁参军,从一名战士到饰演董存瑞而家喻户晓。50多年弹指一挥间,“董存瑞”从银幕走出后,他又经历了怎样的人生?“董存瑞”接受了笔者的采访。

两记耳光才记住自己是中国人

张良的故乡在辽宁下马塘。在他童年的记忆里,有件事刻骨铭心。那时,他在学校接到日本人通知,要求五六年级的学生去矿里做“勤劳奉仕”。白天装矿车,矿车很大。他们个小,哪里举得起大的铁锹,因此常常被旁边的日本监工拿着大皮鞭子吓唬。

“东北光复不久,听说国民党中央军马上要来接收东北三省。于是,每家的大人都教育孩子要记住自己是中国人,千万不能说是满洲国人。可我们这批十一二岁的孩子,是在伪满洲国时代出生的,受了十来年的日本奴化教育。尽管知道日本是侵略者,但自己是哪国人,还得要死记硬背。一天,父亲从外面匆匆赶回家,劈头就问,快说,你是哪国人?我一慌,习惯地回答满洲国人。话音刚落,我脸上就已经挨了重重的一记耳光,‘你怎么还是记不住,亡国奴还没有当够!’说着,父亲又是一记重重的耳光。从今往后,不许你再吐半个字,再不许说日本话,什么‘哈依哈依’的,全是混账话!记住了,你是中国人,堂堂正正的中国人!”父亲的话,多年来一直印在张良的脑海里。

这个名字好啊,大将军

“在两年之内,我见到了三种不同的军队。”张良说。除了日本兵之外,他见到了苏联红军和八路军。“八路军来了之后,他们把老百姓寒冷的心点燃了。那最让我兴奋的是村里来了一支八路军纵队宣传队。他们在火车站的广场上搭台子唱戏。第一天唱的是《牛水贵负伤》,第二天唱的是《白毛女》、第三天唱的是《血泪仇》。三天里,村民们个个如醉如痴。于是,我着魔似的要参加宣传队。”可那时他才13岁。宣传队的人天一黑就要撤走了,他竟偷偷地跟在后头。可细心的姐姐早把他的行踪告诉了母亲。“完了!”这次没有走成。直到八路军第二次来,解放了他的家乡,他的愿望才实现。为了能顺利参军,他决定改名。张良那时叫张庆铸。“铸”字不好认,常常被人误读为“涛”。于是,他跑到给自己上课的代课老师那里。那位老师是他的堂哥,其实只比他大三岁。拿出一本词典,翻到“张”字部,闭着眼睛顺着手指头往纸面上摸,摸到哪个字就是哪个。他说,如果是个奸臣的名字就不去当兵了,未来也没好果子吃。摸到一处,手不动了,“不换了吗?”“不了。”他睁开眼,一看是个“良”字。“这个名字好啊,大将军!”这更坚定了他参军的决心。于是,八路军208师宣传队里就多他这个才15岁的“小兵”。1948年的辽沈战役打响了。他离开故乡的那个夜晚,心里发誓,“我一定为故乡争光!”

小鼓手参加开国大典无上荣耀

长春在辽沈战役中解放后,张良所在师立即南下攻打沈阳。进沈阳以后,他们剧社演出歌剧《血泪仇》。剧中没有他的角色,队里分配他和另一位同志负责大小道具。

经过几个月的锻炼,张良已俨然像个小“老”同志了。行军不再掉队。更让他兴奋的是,他也跟随老同志站在路边打快板、唱歌,激励战士们。打下沈阳后,他们师宣传队改名为“卫士剧社”,并成立了军乐队。“就这样,我在军乐队里的职务就是小鼓手。”因为参加了辽沈战役、平津战役,他的胸前已挂上了两枚奖章。“1949年,我们在北京驻防期间,剧社一面演出话剧《气壮山河》,一面筹备参加开国大典。我参演的第一个是话剧《气壮山河》。”

“我们军乐团的位置在天安门广场的中央,那时的广场很小,我们是凌晨三点到达指定位置的。我作为开国大典军乐团中的成员,为每一个接受检阅的部队伴奏,心里充满了自豪。”

“董存瑞”毫无悬念地夺得第一名

“建国之后,我们师移防到河北宛平县,‘卫士剧社’则移居到北京卢沟桥。我们每天早晨都走上卢沟桥,摸着石狮子练声、练功。”1950年,张良在大型歌剧《钢铁战士》中扮演了战士小刘。也就是在这一年,张良参加了抗美援朝。

“8个月里,我参加了四个战役,我当过战地护理员,战地宣传员、在上甘岭过春节、曾被敌人的大炮轰炸过、被敌机追打过,还经历了平壤的恐怖大轰炸……”那时张良才18岁。这期间,张良已经立了两个小功,入了党。 1951年7月,张良调入华北军区文工团,参加了描写抗美援朝前线战斗的话剧《战线南移》,他在剧中扮演通讯员何玉成。1955年春天,长影导演郭维在北京观看了《战线南移》,认为张良的形象和气质,很适合在即将开拍的《董存瑞》中扮演主人公。张良前往长影试镜头。“当银幕上第一次出现我的影像时,我几乎吓呆了。那么大的银幕,那么大的一张脸,脸上所有的皱纹、黑斑无不历历在目,我感到自己丑极了……我一句话也没说就走回了宿舍……”

为什么张良被选中演“董存瑞”呢?拍摄该片的著名导演郭维说,他选演员,力求做到神似。要的就是张良的那种感觉,嘎巴精的,一笑一个酒窝,一看就是普通老百姓、农村的嘎孩子。也很巧的,董存瑞的小名就叫“四嘎子”,就是有股嘎巴劲。当时,连张良自己都觉得很奇怪,怎么会选他。他是个舞台演员,从来没有演过电影,一开始很没有信心,几次三番着急地哭了。“我不能去歪曲了英雄形象!”但郭维安慰他说:“成功在于勤奋,我这个戏根本不是卖脸。”张良从郭维谆谆教诲的言辞中,受到了启发和教育。在以后的拍摄中,他把发自内心的创作冲动和燃烧的激情,融入到角色当中,成功地塑造了这一英雄形象。张良开始总找不到感觉,最多的一个镜头排练了30多次。在英雄精神的鼓舞下,他咬牙坚持着拍完。后来证实,整部影片最深入人心的就是由张良塑造的董存瑞形象。在“建国十年电影中最受欢迎的英雄人物”的评选中,“董存瑞”毫无悬念地夺得第一名。1955年,张良因主演《董存瑞》,获得文化部1949年至1957年优秀演员一等奖,张良荣获金质奖章。

经历5年磨难终于走到一起

在《董存瑞》后期制作时,华北军区文工团与几个兄弟单位合并成立了“抗敌话剧团”。随即前往北京参加全国话剧汇演。张良在话剧《战斗里成长》中出演重要角色“双儿”。在这次汇演中,张良与王静珠的相遇,竟缘定终生。这一年张良23岁。

张良第一次偶然见到王静珠,就感觉她与众不同。张良回忆:“她染了一头金黄色的头发,扎着两条齐腰长的大辫子,典型的瓜子脸,眼睛乌黑雪亮,笑起来很是迷人。”直到汇演结束,张良也没敢和这位美丽的姑娘说上一句话。有几次在楼梯边和她擦肩而过,张良也没敢上前。张良带着思念回了沈阳。两个月之后,张良被借调到八一厂拍摄《战斗里成长》,再次来到北京。刚进厂,正好碰到《董存瑞》首映,在首映后的座谈会上,张良又一次见到了那位让他朝思暮想的姑娘。王静珠也认出了张良,那嫣然一笑令他陶醉。张良很快打听到这位姑娘叫王静珠,美专高才生,在八一电影制片厂军教室搞军事搞动画。张良喜出望外。然而也许是上天有意作弄,张良还没来得及和王静珠说上一句活,就突然得了肺结核。那年代得了这个病,就犹如得了癌症。他被送回沈阳治病。3个月后,才病愈出院。

“你扮演的董存瑞获得了成功,受到大家的称赞和尊敬也是正常的,但你不该骄傲,表面上你还算谦虚,但在内心深处,你已滋长了一种骄傲情绪……”“这是谁?怎么一上来就批评我?”信还没读完,张良就迫不及待地查看结尾落款,署名是“王静珠”。张良看了怦然心动。当天晚上,张良就提笔给王静珠回信:“敢这样直率批评我的人太少了。但只有敢说真话的人才可能成为我的挚友。”两个暗恋对方的年轻人就这样相爱了。通了一年多的信之后,他们之间的爱意也越来越浓了。

可是,张良“出事”了,因为他在整风反右运动中,替导演说了几句公道活,没想到一连串的灾难降临到他头上,他下到吉林通化当兵。王静珠得知后,为了能和心爱的人在一起,一连打了三个报告请求下放去北大荒。于是,她到了离张良驻军所在地通化还有几千里的小地方,交通极为不便,想见面比原来更难了。而张良却因再次被借调到八一厂拍摄《战上海》回到北京。直到一年之后,1960年底,在王震将军的关照下,王静珠终于被调回北京农垦部。两个恋人终于在北京相会了。

1961年春节除夕,他们在八一厂剧团举行了简单的婚礼。张良流泪了,因为他们相识、相爱的5年里,走了一条多么艰难的路啊。“新婚夜,我们彼此对天盟誓:不弃不离,白头到老,笑对人生,永不言散。” 新婚不久,张良在八一厂演员剧团排演的话剧《哥俩好》中,同时扮演了两个容貌相同、性格各异的战士大虎和二虎,演出引起极大的反响。

滚木砸断他的掌骨,妻子差点病危

和许多艺术家一样,张良和王静珠没能逃过“文化大革命”的冲击。张良演完《哥俩好》后,突然一夜之间被派回东北农村,妻子王静珠被安排复员回苏州。双双在整理行装——两只帆布箱的那一刻,他们困惑了。“孩子跟谁?”张良痛苦地说:“跟你吧,苏州有外公外婆,他们会照顾孩子。”她突然大声责问:“那你呢?”张良泪如雨下:“我一个人回东北。你身体受不了那里的寒冷天气。”王静珠坚定地说:“不行,我跟你去东北,大不了就是一死,死了也是一家人。我们不能分开……”

经过两人的努力,1969年秋,张良带着一家四口离开北京,来到东北一个木材厂安了家。张良在厂里当了名木材搬运工。一家人在苦中作乐,不久他们的宝贝女儿出生了。但因为气候的缘故,王静珠一直不怎么适应,加之营养太差,身体每况愈下。张良变着法子给妻子补充营养,他炒的是三个菜:土豆片,土豆丝和土豆汤。后来,木材厂失火。在重建过程中,张良因救护工友,手掌骨被砸伤送进了医院。大夫为他做了“牵引复合术”,告诉他,让骨折处复位,以便打石膏夹板。若不复位,将来愈合处会变形。

此时,所有的家务活全落在妻子肩上。王静珠终于扛不住了,胃疼加剧,吃不下饭,人越来越瘦。一天下午,她突然昏倒在地。在邻居们的帮助下立即被送进了医院。医生告诉张良,他妻子的胃病已经转化成胃癌,叫他尽快转院治疗,否则有生命危险。张良听了差点当场晕倒。但他极力克制自己的情绪,装着没事一样安慰妻子。王静珠说:“什么也不要说了,我们回家,我就是死也要死在家里。”那一刻,张良把妻子抱住哭了。他想方设法把妻子送回她的苏州老家治病。在苏州,王静珠的病确诊为萎缩性胃炎。张良终于松了一口气。

夫妻表达爱意是两个字:“心疼”

1972年5月,王静珠旧病复发,她一个人去了北京接受治疗。也就是在那段日子里,张良一家终于度过了艰难的日子。这一年11月,张良恢复党籍军籍,彻底平反。珠江电影制片厂专门来人,请张良到他们厂工作。于是,举家迁住广州。到珠影后,生活总算安定了。张良阔别银幕12年后再演《斗鲨》。此时张良已45岁了,他觉得扮演一个20岁的战士,力不从心。他把自己的苦恼对妻子说了。妻子为了他决定改行,由动画部调入文学部,帮丈夫写剧本。她披挂上阵成国内第一位女制片人。而张良,开始了电影导演生涯。

他们合作写出了电影剧本《梅花巾》。张良任导演。《梅花巾》拍摄成电影非常成功。该片参加了第一届马尼拉国际电影节,获得“金鹰荣誉奖”。第一炮打响后,张良有了信心,

1982年,他与王静珠又合作写出了剧本《少年犯》,1985年拍成电影,并于当年获得第九届百花奖最佳电影奖。第二炮再次打响。从此,他们激情澎湃,一发不可收拾。《雅马哈鱼档》、《逃港者》、《女人街》、以及电视连续剧《破烂王》等先后获得国内外多项大奖。在妻子的全力支持协助下,张良的导演生涯为他带来了人生的第二次辉煌。

当笔者问起,这么多年夫妻之间最简约、最自然表达爱意的感受是哪两字时,张良说“心疼”!张良说,因为有夫人做他的坚强后盾和左右手,才有了他一生的情爱不老、一生的幸福。他们的家庭曾被评为全国“美好家庭”。张良说:“这比给我一个‘金鸡’还重要。”

张良是一个闲不住的人。他说,离休后,空余时间多了,但仍然参加一些与电影事业有关的活动。而“在家的时候,和很多老年人一样,看看书,学学绘画,养养花草……”他以前从来没有学过绘画,离休后几年竟然画得一手好画,每次别人赞赏自己的画作,张良乐不可支,“那高兴劲儿不亚于又拍出了一部好电影。”