“让我们荡起双桨,小船儿推开波浪。海面倒映着美丽的白塔,四周环绕着绿树红墙。”这首创作于上世纪五十年代中期,风靡全国的儿童流行歌曲《让我们荡起双桨》,是新中国第一部儿童电影《祖国的花朵》的主题曲,至今长盛不衰,是KTV里点唱量最多的歌曲之一。但是,很多人并不知道,影片中划着双桨,唱这首歌的人,就是第一位代表全国少年儿童给毛主席献花的小姑娘,今年71岁的张筠英。巧合的是,她的丈夫,今年70岁的瞿弦和,也曾代表全国少年儿童给毛主席献花。

60年过去,当提起给毛主席献花,瞿弦和、张筠英夫妻还沉浸在60年前的幸福之中。“六一”儿童节前夕,记者采访了瞿弦和、张筠英夫妻,再次让他们荡起了童年的双桨,回忆童年幸福的往事。

幸运女神降临在她身上

1953年9月中旬,在北京培元小学读五年级,10岁的张筠英课间时正在瞎跑,被一位叔叔和一位阿姨叫住了。叔叔对张筠英说:“小姑娘别跑了,叔叔给你照张相行吗?”张筠英满不在乎地答应了:“可以,给我照吧!”这位叔叔就选了学校的芙蓉树为背景,给张筠英照了相。

9月30日前的一个星期的一天,正在上课的张筠英被老师叫出教室,让她跟一位陌生人走。张筠英一看,认识这位陌生人,就是给她照相的叔叔。张筠英被领着上了一辆轿车。张筠英说:“这是我第一次坐汽车。”汽车驶进了中山公园,在来今雨轩门前停下。张筠英在来今雨轩看到,有10名男儿童,10名女儿童。

张筠英说:“我们还都是些孩子,又好动。叔叔阿姨们就叫我们做些游戏,唱歌。我会跳新疆舞,我就给他们跳新疆舞。”说着,张筠英就给记者忘情地唱起了歌:“跑马溜溜的山上,一朵溜溜的云呦!”那时,张筠英就是边唱这首歌,边跳的新疆舞。

游戏做完了,唱歌唱累了,跳舞跳得没劲了。还干什么呢?张筠英的机灵劲儿这时表现出来了。她说:“已经一上午了,也没有人搭理我们,肚子也饿了。我看见桌子上摆着的糖,就心动了。心动不如行动。我就带头吃起了。那时,能够吃着糖,特别是酥糖一类的糖就更不容易了。我这一带头,其他的孩子也跟着一起吃起来了。”正吃着,突然门开了,一位看似领导的人进来了。“后来才知他是彭真市长。”张筠英说。

张筠英说:“彭真市长看了看我们,又问了问我们有多大岁数,上几年级啦?学习怎么样呀?生活怎么样呀?问了之后,彭真市长就走了。”彭真市长走了之后,其他的孩子也陆续走了。一位阿姨对张筠英说:“你留下来!”张筠英说:“我被留下来,还有一位男孩叫王小怀。”

安排他们给毛主席献花

张筠英和王小怀被留下来之后, 叔叔、阿姨们给张筠英和王小怀一些衣服试穿。张筠英说:“给我的是苏联式的裙子,非常漂亮,大宽的背带,还有袜子。”

10月1日一大早,张筠英穿着苏联式的裙子,白衬衫上系着鲜艳的红领巾、白袜子,王小怀穿着白衬衫,系着鲜艳的红领巾,蓝裤子。他俩被领到了天安门前,就是现在公安部的前面等待着。这时,叔叔、阿姨们才告诉张筠英和王小怀,让他们给毛主席献花。张筠英说:“我当时也没有什么特别激动的,可能是因为年龄小的原因,还不知道什么事情。我只是听叔叔、阿姨们给我们讲一些献花的注意事项。叔叔、阿姨们告诉我们,国庆游行队伍有很多,有一支少先队员组成的游行队伍。当这支游行队伍经过天安门城楼前时,你们俩就抱着献花,从中间的金水桥跑上天安门城楼给毛主席献花。注意,在跑着的时候千万不要摔跟头。千万注意,这可是你们代表全国的少年儿童给毛主席献花呀!全国的少年儿童都在看着你们,游行的队伍、城楼上的毛主席在看着你们呀!”这时,张筠英和王小怀知道了自己肩负的担子有多么的重。但是,对于张筠英和王小怀来说,还是没有看得很特别,这就是孩子的心理。

张筠英说:“当我接过鲜花的时候,我的感觉并不是肩上担子有多重,而是感觉献的鲜花特别重。那可是鲜花,我要抱着鲜花跑过金水桥,登上天安门城楼呀!就是空着手跑过金水桥,登上天安门城楼也够累的。”

当少先队员组成的游行队伍行进到天安门城楼前时,张筠英和王小怀抱着鲜花,红领巾在胸前飘舞,跑向金水桥,登上天安门城楼。张筠英说:“毕竟王小怀是男孩子,不管不顾地一个劲儿地往前跑,也不顾我。那时,我在女孩子里长得算是高个儿,按平常的体力,也数一数二的。可是,抱着鲜花往上跑,就有点吃力了。另外,还跟男孩一起跑,就更难了。他跑的比我快,小怀太壮了,我一边跑,一边叫着王小怀,让他慢一点。他还真跑慢了。我跟他,并肩跑过金水桥,登上天安门城楼。他跑过去跟毛主席握手,不撒手了,使劲握。我抱着花儿怎么办?赶快给毛主席敬礼,毛主席一看,这儿还有一个小孩。我赶快把花献过去,跟毛主席握握手,我站在毛主席右侧。”

过国庆节能看见毛主席

1953年10月1日。我国著名摄影师侯波在天安门城楼拍摄一张题为《毛主席和少年儿童》。在毛主席旁边站着两名少年儿童,一名男儿童是王小怀。而给毛主席指方向的是女儿童张筠英。毛主席在她身旁,半弯着腰,顺着她手指的方向,往远处看。张筠英说:“我那长辫子是真的。”半个世纪过后的上世纪九十年代,已经成名、成家的瞿弦和、张筠英夫妻看望了侯波大师。

张筠英说:“我们站在毛主席身边,看着游行队伍经过天安门。我让毛主席顺着我手指的方向,往远处看。看的是什么呢?是长辛店二七机车厂。一种火车模型,做得很大,天安门上看的很清楚。它那个蒸汽机冒着蒸汽,轮子在转。当时,没有现在科学发展得这样,各种各样的模型。看着觉得太逼真了,所以就高兴的跳,看小火车还冒烟儿呢。特高兴,毛主席就俯下身来问我,你在看什么,那么高兴,我就手指着那个。这时候,摄影记者就跟过来,赶快噼里啪啦的拍。 ”

“说实在的,站在天安门城楼看游行队伍经过,组字的方阵,那跟平面看当然不一样了,它是俯视的,真是漂亮极了。所以,我在上面是又蹦又跳,特别是还有飞机从天安门经过。毛主席一看我特高兴,就问我,叫什么名字啊,我听不懂他的湖南话。彭真市长一看毛主席问话,赶快过来给我翻译。就问叫什么名字,我就说张筠英。毛主席手指着胳膊,意思就是说你是几道杠啊?我就说两道杠,中队委。又问学习好不好啊,我说,还行,功课还挺好的嘛。毛主席问我,喜欢过哪个节呀?我想了想,说,喜欢过国庆节。毛主席说,为什么呀?我说,过国庆节能看见毛主席呀!毛主席听后哈哈大笑。”

游行时间很长。彭真市长说,毛主席,您休息一下。毛主席说:“我不休息。请何香凝休息一下。”何香凝年纪大,这我记得。中间还让郭沫若等民主人士休息。到最后他们都休息完了,从天安门城楼大殿出来了,彭镇市长执意让毛主席休息。毛主席就进去了大殿。

张筠英也到大殿里蹦蹦跳跳,非常地活跃。张筠英说:“毛主席让我吃点心、苹果等水果。糕点就是老京八件,有核桃酥、酥饼。游行检阅之后,毛主席还让我带走点心和水果。”张筠英怀着喜悦的心情回到家中,绘声绘色地给家人讲述给毛主席献花的经过。

整个典礼持续了4个多小时。张筠英站在天安门城楼上,同毛主席一起观看了整个“十一”游行庆典。张筠英和王小怀是最后两个在国庆典礼上,向毛主席献花的少先队员。1954年“五一”节游行时,毛主席接受献花后,提出“不要只给我一个人献花嘛!”这种源于前苏联的献花仪式就不再出现在国庆典礼中。虽然当时没有电视转播,但“张筠英去献花了”的消息依然广为人知。她成了那个时代最让人羡慕的人。“一到什么队日,‘六一’儿童节的时候,就让我去讲一讲,跟毛主席见面的过程。跟我握握手。因为说我跟毛主席握过手。”几十年后,张筠英再次登上天安门城楼,为电视台做节目,回忆给毛主席献花的美好时光。

两年后,他也给毛主席献花

而此时的瞿弦和还是普通的小学生。幸运之神在1955年也眷顾了只有10岁的瞿弦和。

1955年7月1日,瞿弦和随父母到位于东单附近的青年艺术团剧场看话剧。观众们正在陆续地往剧场内走。“我则在剧场外的水泥花坛上玩,等待着进入剧场。这时,有人说,这个孩子挺好,跟我们走吧。征求了我父母的意见后,我跟着他们走了。”

团中央少儿部的汽车接了瞿弦和,还有另三个男孩和女孩。到了团中央少儿部四个孩子都换上了白绸长袖衬衫,女孩子是灯笼袖的,豆绿色和肉粉色的宽背带裙。男孩穿浅灰色的西服短裤。他们不知等待在前面的任务是什么,都有些忐忑不安。他们是从学校直接去的,没有回家换衣服。发了衣服以后,有个男孩着急地说:“我没穿小裤衩,怎么办呀?”他们悄悄地商量起来。“要不,就直接穿短裤吧。”虽然刚刚认识,但他们很抱团,心照不宣地要保守这个“秘密”。

当天晚上,在中山公园举行庆祝“七一”游园晚会。到了中山公园,工作人员分配瞿弦和与另一名女孩给毛主席献花,其他一男一女给胡志明主席献花。当毛主席和胡主席从大殿里走出来,站在了又高又宽的廊子上时,瞿弦和与另一名女孩给毛主席献完花,之后,又走到胡主席身边致意。毛主席问他们叫什么名字的时候,他们都听不懂毛主席的话。接着,他们跟着毛主席和胡主席走进了大殿。

机缘巧合,他俩成为中戏表演系同班同学

瞿弦和说:“人家(张筠英)是明星,我是追星族!”为什么这样说呢?在1953年至1955年,是张筠英作为童星最火的时期。她也是全国少年儿童的偶像。1953年,她给毛主席献花之后,1954年又被著名导演严恭发现,让她参与拍摄新中国的第一部儿童电影《祖国的花朵》。1955年这部儿童电影拍摄完成。因此,瞿弦和有这个说法。

中学时,不认识的俩人都进了北京市少年宫,瞿弦和在戏剧组,张筠英在舞蹈组。在少年宫,瞿弦和偷偷瞄上了张筠英。在一次演出途中,瞿弦和用小草编了个小兔子想送给张筠英。谁知张筠英手里已经有一个用狗尾巴草编的小兔子了,是别的男生捷足先登。那只没送出去的小兔子一直埋藏在瞿弦和心里,抓挠着他的心,也更加坚定了他对张筠英的感情。

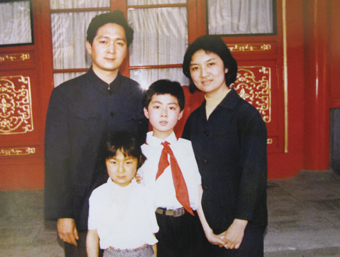

1961年,他俩不约而同报考了中国科技大学,但同时双双被中央戏剧学院录取,是表演系同班同学。他俩在一起温书、一起排戏、一起哭、一起笑……爱情也从这里萌发、成长。纯真的爱情让两人在毕业后没多久就结婚了。毕业后,瞿弦和响应祖国号召自愿去了青海,而张筠英留在了中戏当老师。这样的分居整整八年。

1973年,瞿弦和调回北京,到中国煤矿文工团。

他每年下矿慰问演出不少于百场

瞿弦和调到中国煤矿文工团之后,凭着自己的努力,在36岁时成为中国煤矿文工团团长。这样,他更加以事业为重了。

在瞿弦和的带领下,煤矿文工团每年下矿慰问演出不少于百场。煤矿往往坐落在深山里,遥远而颠簸的路途,异常艰苦的演出条件。而身兼社会数职的瞿弦和场场不落。经常是大部队出发时,他还在处理别的事情,随后赶去矿区。演出结束后,他难得跟大伙一起休息,总要连夜赶回。有一次,文工团在宁夏白芨沟矿演出,刚开完政协会的瞿弦和随后赶去,下了飞机,经过5个多小时的山路颠簸才到矿上。两个多小时的演出结束,卸完台,已是夜里11点多。他又带着灯光师连夜返回,又是五六个小时山路,又是两个多小时飞机。第二天9点上班时间刚到,他已精神抖擞地出现在办公室。在很多人眼里,整日为团里工作而忙碌的瞿弦和生活得十分辛苦,而他完全可以让自己活得更加轻松一点。但是在瞿弦和看来,这种辛苦带给他的却是一种别样的幸福。他更是放出“豪言”:“我是世界上最幸福的人!”

瞿弦和说:“我觉得我很幸福,我的幸福在于我的事业有领导的支持,有团员们对我的支持。我生活在一个非常好,非常融洽的氛围中。我生活得很幸福,因为我有一个非常好的妻子,有一个可爱的家庭,我的妻子不仅对我生活上照顾,而且在专业上是我志同道合的大学学友,在专业上也是我的家庭教师,所以我觉得我的家像一个温暖的窝,我的集体像一个大家庭,我是世界上幸福的人。”

如今,他俩先后退休了。而退休后的瞿弦和似乎比退休前还忙碌。记者几次想约他采访,都没有约上。终于有一天,约上了他,采访没有多长时间,他又被一个活动叫走了。记者只能采访张筠英。张筠英因为身体有病不得不提前退休。她退休后,成为了瞿弦和生活上的好后勤。记者采访张筠英时,她刚刚闹过病,稍有好转后,就接受了记者的采访。她对记者说:“你非常走运,前一天,让病给我闹得很难受,今天就好多了。”瞿弦和临出家门时,还嘱咐记者:“不要采访时间太长,她还病着呢?”从这句话也可以听出,他俩是一对恩爱40多年的夫妻。

相关阅读:

关于我们| 网站地图| 官网微博| 手机报| 广告服务| 联系我们

主办:劳动午报社 运营管理:北京市总工会信息中心 版权所有©2013-2016 技术开发:北京正辰科技发展股份有限公司

ICP备案:京ICP备20012564号-1

京公网安备11010602130017号