哺 会

2018-04-26

作者:何志明

来源:劳动午报

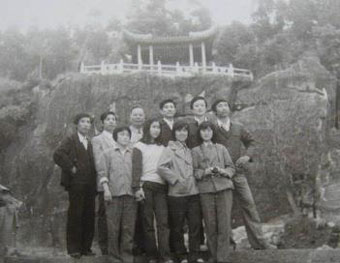

或许在你现在和曾经的工会工作中,有无数个细节如同过眼云烟,但总会有一些小故事伴随着某些物件、某些人和某种符号在记忆中留了下来,比如一次活动、一个日子、一张照片……

上世纪八十年代以前参加工作的人也许对“哺会”还有印象,它是工会里边的一种互助行为,也就是工会会员每月自愿拿出若干闲钱,集中存储在一起,谁有急难先借给谁使用,然后逐月偿还。现在看来,虽算不得什么,可在那个年代透出的暖意至今尚有余温。

那时大家手里都缺钱,要是遇到什么急事难事能够随手借钱的地方就更少。我当时刚参加工作,月工资才十八元。农村的叔叔写信来要我帮忙借五十元钱买化肥农药。这可难为我了,当时,单位大多同事的面相都不是很熟,更别说张嘴借钱,就算我张得了嘴可别人会怎么看我?可拂了叔叔的意思又不妥,他会以为我进了城就六亲不认了!正当我愁眉不展的时候,我的师傅指点我:“去哺会救个急。”这样,我才知晓工会里有个“哺会”。从此,我成了“哺会”的忠实信徒,每有余钱一定储存在那里,虽然,此后我再也没有向“哺会”伸过手,但在我心底它是可倚靠的家。

我想,有这种感受的人绝不会就我一个。记得有个青工叫叶小明,他比我早一年参加工作,月工资36元。按当时的物价,他应该衣食无忧,可他每月总是向“哺会”借钱,多则五十元,少则十元。开始大家以为他用钱大手大脚没计划,后来发现他既不抽烟喝酒,也不打牌赌博,经过追问才知道他有个常年患病的母亲,要靠他每月寄钱买药。弄明真相后,大家都身怀同情和敬意,自觉地把借钱的机会让给他,使他用寅吃卯粮的方法渡过了难关。

改革开放后,我原来所在的单位进行了改制,叶小明辞职外出打拼,通过几年的努力,他成立了属于自己的集团公司。尽管时间已过去近二十年,金钱和地位已不可同日而语,但叶小明还是在他的企业里牵头成立起了类似“哺会”的组织。他自筹一百万元作为基金,让职工自愿入会,只是他这个“哺会”新增了一项功能:不定期的对困难职工进行帮助。

不管叶小明的举动是出于对往昔“哺会”的怀恋,还是感恩他人以往对他的帮助,但实际收获的也许比他付出的更多——企业强大的凝聚力!

□何志明 文/图