灾害来临前我们可以做哪些准备?开展模拟演练 让公众了解减灾救灾技术

2016-05-13

作者:盛丽 周美玉 周世杰

来源:劳动午报

昨天是我国第八个防灾减灾日,“减少灾害风险,建设安全城市”是今年防灾减灾日活动主题。近年来,本市积极推进防灾减灾工作的开展,积极探索创新方法,有更多高科技手段也被运用到地震监测、防灾减灾。同时,有市民建议,要让更多人参与到防灾减灾模拟演练中,以提高应急能力。

京津冀共享灾情信息

物资调拨、救援队伍实现联动

“北京市平谷区发生6级地震!”“地震”发生后,平谷区突发事件应急救助指挥部(平谷区民政局)立即启动区突发事件应急救助指挥部办公室的工作,综合救助组组长带队将区级救灾物资运抵地震灾区,并在马坊镇建立现场应急救助指挥部,指导抗震救灾工作,搭建临时生活安置点,保障受灾群众的基本生活。

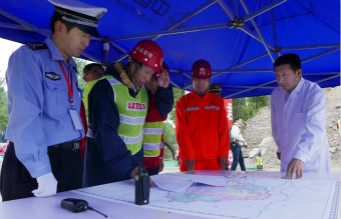

5月11日,一场逼真的桌演在平谷区马坊镇举行,此次活动由北京市民政局、平谷区人民政府主办,天津市民政局、河北省民政厅协办的京津冀地震灾害应急救助协同演练。

“灾情”发生后,平谷区突发事件应急救助指挥部(平谷区民政局)负责人立即与市突发事件应急救助指挥部办公室(市民政局)负责人报告“灾情”及灾区需求,市突发事件应急救助指挥部办公室(市民政局)接到报告后,立即召开会议研究平谷区“灾情”应急救助措施。

在市突发事件应急救助指挥部办公室会议结束后,京津冀三地召开视频协商会议,启动京津冀救灾协同机制。三地互通“灾情”,由于平谷的“灾情较重”,“地震”导致灾区道路不畅,需要临时抢修1天。根据京津冀救灾物资协同保障协议,河北省民政厅安排三河市民政局先调拨救灾物资支援平谷,天津市调拨一支50人救援队参与平谷“抗震救灾”,至此桌演过程结束。

记者了解到,早在2015年11月6日,京津冀三省(市)便签署了《京津冀民政事业协同发展合作框架协议》,明确了京津冀民政事业协同发展的指导思想、基本原则、重点任务和主要举措,为今后一个时期的民政事业协同发展提供合作指南、共同承诺和基本遵循。

《协议》明确提出“建立灾情信息共享机制、救灾物资协同保障机制、毗邻区县合作机制、宣传演练联动机制”。“我们希望通过演练强化应急救助的属地职责,增强部门之间的沟通与协作,提高三地应急救助指挥决策能力。”相关负责人指出,京津冀三地建立在灾情信息共享、物资调拨联动、救援队伍联动等领域的协同机制,有助于提高区域综合减灾救灾能力。

救援队配备生命探测仪

可探知20米地下幸存者位置

马坊镇地区发生6.0级地震,早鲍路沿线道路、桥梁等设施受损较重……平谷公路分局第一时间成立抗震救灾应急指挥部,立即启动地震应急预案开展应急响应工作,巡视人员立即上路巡查。

5月12日,市交通路政行业也开展了突发地震灾害公路抢险处置综合应急演练活动。演练分地震初期应急响应阶段,即灾情信息采集与报送。应急响应全面启动阶段,即人员救援及公路抢通、桥梁抢通战备钢桥架设两个科目。

路政巡视发现早鲍路马坊镇段9.4公里附近发生路侧上挡墙塌方,数量较大,公路阻断,并通过手持PDA将现场采集照片传送回信息采集中心。

在震后灾情侦察和重要信息报送演练环节,分局应急指挥中心大屏幕上显示了无人航拍机拍摄在“地震”后“受灾”道路的现场画面。无人航拍机作为抢险救灾专业设备之一,在公路阻断,泃河桥局部垮塌,暂时无法修复,抢险人员无法深入排查现场灾情时,第一时间从空中对现场情况进行拍摄,将灾害发生后的现场图像快速传回现场指挥部,供决策参考。

经初步勘查,早鲍路9.4至9.9公里处发生路侧上挡墙塌方,数量约5000方。根据无人机传回的画面和现场险情情况,平谷区抗震救灾应急指挥部确定抢险救援方案,抢险救援组按照方案立即开展道路抢通工作。

消防救援队使用生命探测仪,探测20米深度的地下或废墟中幸存者的位置和呼吸频率,实时跟踪25米内的运动目标,为全力开展救援提供可靠保障,有效降低救援工作盲目性和工作量,提高救援效率。

民政部:引导社会力量参与减灾救灾

现实中,人们参与防灾减灾应急演练的机会还是很少的,而且参与意识也不足。“我认为,不管是学校还是企业、政府部门都应定期组织应急演练,在实际操作中,提高人们的防灾减灾意识,而不能仅仅停留在理论的宣传上。”市民赵萍说。

在参与减灾救灾的过程中,社会力量是不可缺少的一部分。怎么合理的让社会力量参与进来?不少市民表示,正确引导社会组织、企业等参与减灾救灾工作,可以有效推动救灾应急产业发展。

此次京津冀地震灾害应急救助协同演练,就为人们提供了一个社会力量参与的平台。演练现场设立了减灾救灾社会组织、企业展台。减灾救灾社会组织展示参与减灾救灾工作业绩,设立减灾救灾知识技能展板,并与观摩群众进行互动,传播减灾救灾知识技能。企业展示了无人机、北斗导航、应急广播、家庭应急储备包等技术和产品,让社会公众了解减灾救灾技术和产品的发展趋势。

2015年10月8日民政部制定印发的《关于支持引导社会力量参与救灾工作的指导意见》指出,近年来我国自然灾害多发、频发,救灾任务十分繁重,迫切需要充分调动各方面积极性,形成统筹协调、有序协作的救灾合力。随着我国经济社会快速发展,社会力量逐渐发展成长为救灾工作的一支重要力量,在现场救援、款物捐赠、物资发放、心理抚慰、灾后恢复重建等方面发挥了重要作用。但由于社会力量参与救灾工作的政策法规、协调机制、服务平台尚不健全,社会力量参与救灾依然存在信息不对称、供需不匹配、活动不规范等问题,迫切需要进一步加强体制机制创新,营造社会力量有序参与救灾的政策环境和活动空间,促进社会力量更好发挥作用。

根据救灾工作不同阶段的任务和特点,在常态减灾阶段,要积极鼓励和支持社会力量参与日常减灾各项工作;在紧急救援阶段,突出救援效率,统筹引导具有救援专业设备和技能的社会力量有序参与,注重发挥灾区当地社会力量的作用,不提倡其他社会力量在紧急救援阶段自行进入灾区;在过渡安置阶段,有序引导社会力量进入灾区,扶助受灾群众恢复生产生活,帮助灾区逐步恢复正常社会秩序;在恢复重建阶段,帮助社会力量及时了解灾区恢复重建需求,支持社会力量参与重建工作。同时,要加快建立完善救灾捐赠导向机制,根据灾区需求参与救灾捐赠活动,倡导以捐赠资金为主,募集资金主要用于帮助灾区做好抢险救灾、灾后恢复重建等工作。