图评

2015-10-17

作者:

来源:

屠呦呦的

另一个“三无”

更值得关注

□辛望/文

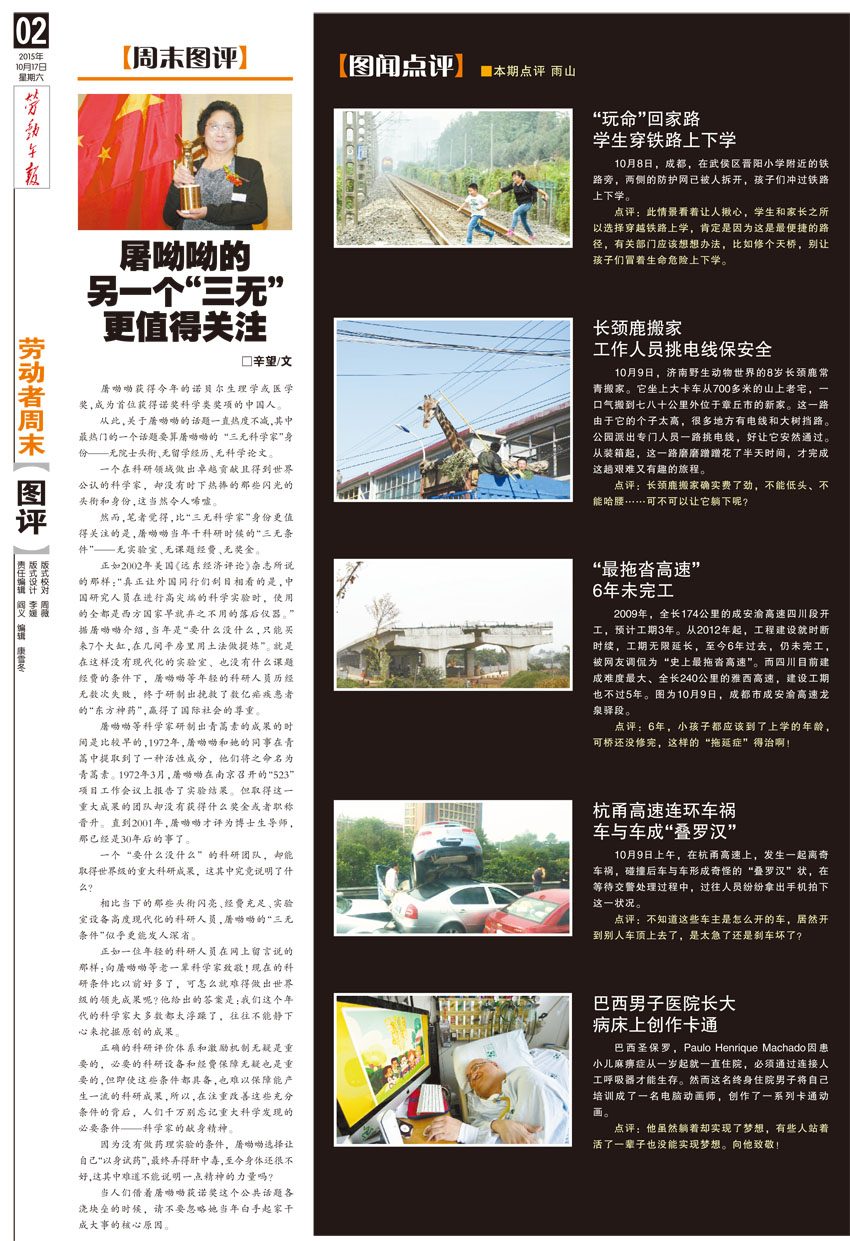

屠呦呦获得今年的诺贝尔生理学或医学奖,成为首位获得诺奖科学类奖项的中国人。

从此,关于屠呦呦的话题一直热度不减,其中最热门的一个话题要算屠呦呦的“三无科学家”身份——无院士头衔、无留学经历、无科学论文。

一个在科研领域做出卓越贡献且得到世界公认的科学家,却没有时下热捧的那些闪光的头衔和身份,这当然令人唏嘘。

然而,笔者觉得,比“三无科学家”身份更值得关注的是,屠呦呦当年干科研时候的“三无条件”——无实验室、无课题经费、无奖金。

正如2002年美国《远东经济评论》杂志所说的那样:“真正让外国同行们刮目相看的是,中国研究人员在进行高尖端的科学实验时,使用的全都是西方国家早就弃之不用的落后仪器。”据屠呦呦介绍,当年是“要什么没什么,只能买来7个大缸,在几间平房里用土法做提炼”。就是在这样没有现代化的实验室、也没有什么课题经费的条件下,屠呦呦等年轻的科研人员历经无数次失败,终于研制出挽救了数亿疟疾患者的“东方神药”,赢得了国际社会的尊重。

屠呦呦等科学家研制出青蒿素的成果的时间是比较早的,1972年,屠呦呦和她的同事在青蒿中提取到了一种活性成分,他们将之命名为青蒿素。1972年3月,屠呦呦在南京召开的“523”项目工作会议上报告了实验结果。但取得这一重大成果的团队却没有获得什么奖金或者职称晋升。直到2001年,屠呦呦才评为博士生导师,那已经是30年后的事了。

一个“要什么没什么”的科研团队,却能取得世界级的重大科研成果,这其中究竟说明了什么?

相比当下的那些头衔闪亮、经费充足、实验室设备高度现代化的科研人员,屠呦呦的“三无条件”似乎更能发人深省。

正如一位年轻的科研人员在网上留言说的那样:向屠呦呦等老一辈科学家致敬!现在的科研条件比以前好多了,可怎么就难得做出世界级的领先成果呢?他给出的答案是:我们这个年代的科学家大多数都太浮躁了,往往不能静下心来挖掘原创的成果。

正确的科研评价体系和激励机制无疑是重要的,必要的科研设备和经费保障无疑也是重要的,但即使这些条件都具备,也难以保障能产生一流的科研成果,所以,在注重改善这些充分条件的背后,人们千万别忘记重大科学发现的必要条件——科学家的献身精神。

因为没有做药理实验的条件,屠呦呦选择让自己“以身试药”,最终弄得肝中毒,至今身体还很不好,这其中难道不能说明一点精神的力量吗?

当人们借着屠呦呦获诺奖这个公共话题各浇块垒的时候,请不要忽略她当年白手起家干成大事的核心原因。

“玩命”回家路

学生穿铁路上下学

10月8日,成都,在武侯区晋阳小学附近的铁路旁,两侧的防护网已被人拆开,孩子们冲过铁路上下学。

点评:此情景看着让人揪心,学生和家长之所以选择穿越铁路上学,肯定是因为这是最便捷的路径,有关部门应该想想办法,比如修个天桥,别让孩子们冒着生命危险上下学。

长颈鹿搬家

工作人员挑电线保安全

10月9日,济南野生动物世界的8岁长颈鹿常青搬家。它坐上大卡车从700多米的山上老宅,一口气搬到七八十公里外位于章丘市的新家。这一路由于它的个子太高,很多地方有电线和大树挡路。公园派出专门人员一路挑电线,好让它安然通过。从装箱起,这一路磨磨蹭蹭花了半天时间,才完成这趟艰难又有趣的旅程。

点评:长颈鹿搬家确实费了劲,不能低头、不能哈腰……可不可以让它躺下呢?

“最拖沓高速”

6年未完工

2009年,全长174公里的成安渝高速四川段开工,预计工期3年。从2012年起,工程建设就时断时续,工期无限延长,至今6年过去,仍未完工,被网友调侃为“史上最拖沓高速”。而四川目前建成难度最大、全长240公里的雅西高速,建设工期也不过5年。图为10月9日,成都市成安渝高速龙泉驿段。

点评:6年,小孩子都应该到了上学的年龄,可桥还没修完,这样的“拖延症”得治啊!

杭甬高速连环车祸

车与车成“叠罗汉”

10月9日上午,在杭甬高速上,发生一起离奇车祸,碰撞后车与车形成奇怪的“叠罗汉”状,在等待交警处理过程中,过往人员纷纷拿出手机拍下这一状况。

点评:不知道这些车主是怎么开的车,居然开到别人车顶上去了,是太急了还是刹车坏了?

巴西男子医院长大

病床上创作卡通

巴西圣保罗,Paulo Henrique Machado因患小儿麻痹症从一岁起就一直住院,必须通过连接人工呼吸器才能生存。然而这名终身住院男子将自己培训成了一名电脑动画师,创作了一系列卡通动画。

点评:他虽然躺着却实现了梦想,有些人站着活了一辈子也没能实现梦想。向他致敬!